|

طرحت استقالة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي تساؤلات كثيرة عن توقيتها وأسبابها المعلنة وغير المعلنة، وبالأخص عن انعكاسها على أوضاع مأزومة تفاقمها تداعيات المحنة السوريةعلى لبنان.

لكن سرعة التوافق على تسمية النائب تمام سلام، وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، كشفت عن اتصالات بعيدة عن الأضواء هدفها إشاعة مناخ سياسي جديد لتسهيل التعايش اللبناني مع أزمة سورية "طويلة" من دون تفجّرات داخلية.

ومع وجود هذا المناخ في ظل حكومة جديدة قد تصبح الانتخابات التشريعية استحقاقًا ممكنًا، ولو مع بعض التأجيل. غير أن المشاكل والصعوبات التي عانت منها حكومة ميقاتي ستبقى ماثلة، خصوصًا ما يتعلق منها بالوضع المالي والاقتصادي، والانقسام الحاد حول الموقف من الأزمة السورية وتحوّلاتها وما بعد النظام السوري.

خلفية الأزمة

في الأسبوعين الأخيرين من يناير/كانون الثاني 2011، شهد لبنان وقائع تحول سياسي حين انسحب جميع وزراء المعارضة آنذاك (8 مارس/آذار) فاستقالت أو بالأحرى أُسقطت حكومة سعد الحريري في اللحظة التي كان رئيسها يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض. وفي الاستشارات التي أُجريت لاحقًا لتكليف رئيس جديد للحكومة تأكد أن الأكثرية البرلمانية انتقلت من يد الى يد بخروج تكتل النائب وليد جنبلاط من تيار "14 مارس/آذار" وموافقته على تكليف نجيب ميقاتي الذي لم يكن في ذلك التيار لكنه كان محسوبًا عليه باعتبار أنه حصل على مقعده النيابي من خلال تنسيق انتخابي.

شكّل ذلك نهاية لأزمة داخلية بدأت منتصف 2010 عندما تأكد أن المحكمة الدولية، الخاصة بلبنان، تستعد لإصدار قرار اتهام أربعة عناصر من "حزب الله" بالضلوع في عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري (24 فبراير/شباط 2005) و21 شخصًا آخرين قَضُوا في التفجير. وقاد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، حملة سياسية متواصلة طالبًا سحب الاتهام أو قطع العلاقة مع المحكمة التي اتهمها بأنها "مسيّسة" وتسعى إلى تقويض "حزب الله" لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة. وأيّد النظام السوري مطالب نصر الله؛ فضغط على سعد الحريري لتجاوز المحكمة الدولية واتهاماتها. قبل شهور من ذلك، كان سعد استجاب لرغبة سعودية فتصالح مع الأسد متجاوزًا اتهاماته بأن النظام السوري كان وراء اغتيال والده. لكن هذه المصالحة لم تحيّد دمشق، التي بُرِّأت نظريًا من الجريمة؛ إذ برهنت لاحقًا تضامنها الكامل مع "حزب الله" الذي بات منذ خروج القوات السورية من لبنان (أواخر إبريل/نيسان 2005) حليفها ومندوبها الأول فيه ونقطة تقاطع تحالفها مع إيران.

توصلت وساطة ثنائية قام بها العاهل السعودي والرئيس السوري (أواخر يوليو/تموز 2010) إلى تبريد الأزمة موقتًا وكسب الوقت للبحث عن حلول. لكن الاتصالات التي بين عدد من العواصم وانتهت في واشنطن لم تنجح في إعطاء "حزب الله" الإجابات والضمانات التي طلبها. ومن السيناريوهات الكثيرة التي راجت وقتئذ، كانت الفتنة الشيعية-السنّية من أخطرها، ثم تبّين أن إسقاط "الحكومة الوفاقية" (بمشاركة المعارضة وبرئاسة الحريري) كان أقلّها خطرًا. وهكذا أمكن لنجيب ميقاتي أن يصوّر قبوله رئاسة حكومة جديدة كـ "مهمة إنقاذية" للبلد وللاستقرار. ولم يتمكّن من تشكيل "حكومة وفاقية"، لكن الأكثرية الجديدة قدّمت له بعض التنازلات لتعويضه استياء قواعده السياسية التي اعتبرت أن دمشق هي التي عيّنته، وأنه يشكّل تغطية لحكم يمارسه فعليًا "حزب الله" مستقويًا بسلاحه. واعتقد تيار الحريري أن الضغوط التي أدت إلى التغيير الحكومي وأتت بحكومة ميقاتي كانت في الواقع المرحلة الثانية من اجتياح "حزب الله" وحلفائه بيروت في 7 مايو/أيار 2008.

التداخل مع الأزمة السورية

قبل أن يستكمل ميقاتي استشاراته الأولى لتأليف الحكومة بدأت إرهاصات الثورة السورية، ورغم أنه كان يتعاطى عمليًا مع فريق واحد منسجم ومتعجل قطف ثمار انتصاره السياسي إلا أنه اصطدم بعقبات كثيرة؛ إذ لا يكفي أن تكون دمشق وطهران داعمتين بل عليه أن يضمن قبول دول الخليج والدول الغربية الرئيسية بحكومته ودعمها، تحديدًا بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة التي كان لبنان ولا يزال يعاني منها. استغرق التأليف خمسة شهور، بسبب تعذّر إرضاء حلفائه أو نظرًا لانشغال دمشق بأزمتها المتفاقمة وبحسابات ما تريده لاحقًا من لبنان، فلم تبصر الحكومة النور إلا أواخر يونيو/حزيران 2011؛ وحين مثلت أمام المجلس النيابي لبدء مناقشات نيل الثقة أصدرت المحكمة الدولية في اليوم نفسه قرارها الظني الذي سمّى بالفعل أربعة عناصر من "حزب الله" واتهمهم باغتيال الحريري. وإذا كان التغيير الحكومي نزع فتيل التأزيم الداخلي بسبب هذا الاتهام فإن الحكومة نفسها بقيت مهددة بتبعاته، لكن متاعبها الحقيقية ستأتي مع تدهور الأوضاع شيئًا فشيئًا في سوريا.

لم تكفِ الانقسامات الداخلية الحادة في وضع الحكومة على المحك، بل أُضيف اليها انقسام أكثر حدةً حول الموقف من الحدث السوري. وسرعان ما ارتسم المشهد: تيار "14 آذار" مع الثورة تحديدًا في مطلبها إسقاط النظام، وتيار "8 آذار" مع بقاء النظام، ولدى كلٍّ منهما مسلموه ومسيحيّوه. ورغم استمرار هذه المعادلة عمومًا إلا أن مواقف بطاركة الكنائس المسيحية الثلاث، المارونية والأرثوذكسية والكاثوليكية، أشاعت مناخًا أقل حماسة مع الثورة تضامنًا مع مسيحيين سوريين اعتبروا أن النظام كان ضمانًا لهم وأن الثورة قد تأتي بإسلاميين متشددين إلى الحكم فلا يعترفون بالتعددية والحريات، وشكّلت تجربة مسيحيي العراق مثالاً مقلقًا لهم. وفي المقابل راحت الأزمة السورية تتخذ في لبنان طابع الحشد الطائفي، مع ما ينذر به من عواقب وتهديد بتجديد الحرب الأهلية.

اشتداد الشحن الطائفي

لم يكن مستغربًا أن تندفع الأزمة في هذه الوجهة المذهبية، وذلك للأسباب الآتية:

-

أن أحداثًا داخلية عدة كانت ساهمت في إبراز هذا الاستقطاب قبل الثورة: انطباع سائد بأن النظام السوري اغتال الحريري الذي يصفه أنصاره بزعيم السنّة، انتفاضة 2005 ومطالبتها بالانسحاب السوري الذي لم يحبذه "حزب الله"، تحالف مفاجئ بين هذا الحزب وتيار ميشال عون المشهور بعدائه للقوى الموصوفة بالسنية منذ اتفاق الطائف عام 1989، تداعيات حرب 2006 وأزمة الحكم التي أعقبتها، ثم في 2008 غزو بيروت التي تُعتبر تاريخيًا مدينة يغلب عليها السكان من المذهب السني رغم التغيير الذي طرأ على ديموغرافيتها بفعل الحرب الأهلية (1975-1989).

-

التغيير السياسي مطلع 2011 الذي أتى بميقاتي رئيسًا للوزراء؛ جعل الحريري يعتقد أن النظامين السوري والإيراني و"حزب الله" صارا متحكمين بهذا المنصب خلافًا لإرادة اللبنانيين، وفي الوقت نفسه حققا ضربة للنفوذ السعودي الذي كان على الدوام أحد العناصر الرئيسية للعبة السياسية في لبنان، بالتوافق مع النفوذ السوري. وبالتالي شعر الحريري بأنه أصبح بلا حماية أو غطاء إقليمي.

-

بعد غزو بيروت في 7 مايو/أيار 2008 و"اتفاق الدوحة" الذي أعقبه صار "حزب الله" متهمًا بأنه استخدم سلاحه المكرّس لمقاومة العدو الإسرائيلي ضد مواطنيه في الداخل، ولا يزال مطلب تقنين سلاحه على جدول أعمال "هيئة الحوار الوطني" مع رفض الحزب التخلي عنه. وكان "اتفاق الطائف" (1989) الذي أنهى الحرب الأهلية فرض حل الميليشيات ونزع سلاحها طواعية، إلا أنه استثنى السلاح المخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وغداة تحرير جنوب لبنان عام 2000 طُرح مصير هذا السلاح إلا أن نظام الوصاية السوري فرض الإبقاء عليه وساهم استمرار التهديدات الإسرائيلية في تبريره.

-

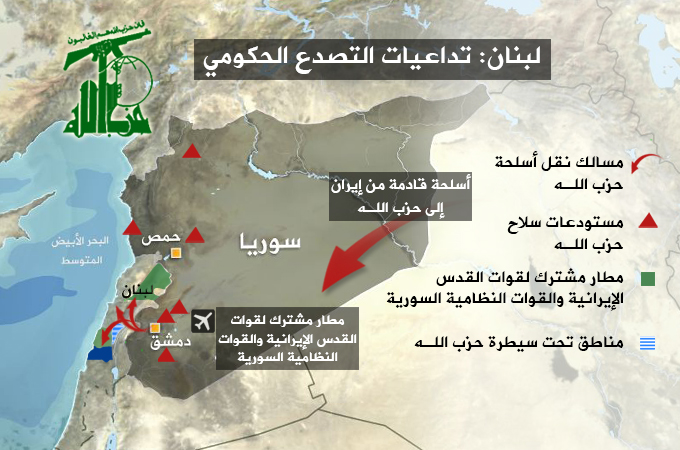

مع اندلاع الثورة السورية تعددت مساعي دمشق للإفادة من حكومة ميقاتي (وهو اعتُبر دائمًا أحد حلفائها القريبين وارتبط مع شقيقه طه بمشاريع وأعمال مع رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد)، سواء على المستوى الأمني أم الاستخباري للتضييق على المعارضين السوريين الموجودين في لبنان واعتقال العديد منهم لتسليمهم ولمطاردة مهربي الأسلحة إلى الثوار في الداخل، أو على المستوى المالي بتقديم تسهيلات مصرفية وتجارية تخفيفًا لتأثير العقوبات الدولية، أو على المستوى السياسي. واستجابت الحكومة في مختلف المجالات، متحملةً انتقادات دولية لأدائها في الأزمة السورية، إلا أن الدول الكبرى أبدت مرونة في التعامل معها طالما أنها قادرة على ضمان استقرار البلد اقتصاديًا وسياسيًا. كما أنها استطاعت الحصول على تفهم عربي ودولي لسياسة "النأي بالنفس" التي اتّبعتها في المحافل والمؤتمرات لتتفادى التصويت على القرارات أو تعطيلها.

-

لم ينعكس النأي بالنفس على المجتمع، وأدّت مواقف السياسيين على الجانبين إلى تأجيج الاحتقان، لكن خطب حسن نصر الله ومداخلات ميشال عون لمصلحة النظام السوري كان لها أسوأ الأثر في معسكر الحريري، باعتبارهما القطبين المهيمنين على الحكومة. كما أن انتهاكات قوات النظام السوري للحدود الشمالية والشمالية-الشرقية سواء بإطلاق النار أو بالقصف المدفعي على قرى وبلدات يغلب على سكانها المذهب السني ساهم في تصعيد التوتر الطائفي. وشكّل اشتعال جبهة عاصمة الشمال، طرابلس، بين حيي باب التبانة (سني) وجبل محسن (عَلَوي) إنذارًا للحكومة فحاولت –وتحاول- احتواء الوضع من خلال الجيش اللبناني الذي يقف بين المنطقتين ولا يستطيع دخولهما. كما أن بلدة عرسال ذات الغالبية السنية، الواقعة في الشمال الشرقي، تعاني، رغم وجود الجيش فيها، حال حصار يفرضه "حزب الله" بسبب اشتباه دمشق بأنها ممر للأسلحة المهرّبة.

-

مع تزايد المخاوف من تفجير الوضع، أمكن منتصف يونيو/حزيران 2012 جمع أعضاء هيئة الحوار الوطني التي أصدرت "إعلان بعبدا" الذي يتعهد فيه مختلف الأطراف بإبعاد لبنان عن الصراعات الإقليمية الدائرة وبالأخص عدم التدخل في الصراع السوري. لكن شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي كشفت في أغسطس/آب الماضي 2012، مخططًا لإحداث فتنة مذهبية بتفجيرات تستهدف أقطابًا وتجمعات للسنّة. واعتُقل الوزير السابق ميشال سماحة الذي ورد في محضر اتهامه بأن المسؤول الأمني السوري علي المملوك عهد إليه تنفيذ المخطط وزوّده العبوات اللازمة. وقبل أسبوعين من هذه الواقعة، أُعلن للمرة الأولى وبصيغة ملتبسة عن مقتل أحد ضباط "حزب الله" خلال "مهمة جهادية" في منطقة القصير داخل سوريا، ولم يكن هذا الحادث الأول نوعه ولن يكون الأخير لكنه أطلق جدلاً داخليًا محمومًا حول مفهوم "النأي بالنفس" والالتزام الانتقائي بـ"إعلان بعبدا"، ففي الحالين وقفت قوى "8 آذار" مدافعة عن الوزير السابق سماحة وعن مشاركة "حزب الله" في القتال بسوريا الذي ما فتئ أن ازداد وتوسع. أكثر من ذلك، حصل أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2012 ما فاقم الاحتقان المذهبي؛ إذ اغتيل رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن بتفجير استهدف موكبه، وانصبّت الشبهات على أجهزة النظام السوري و"حزب الله"؛ فاللواء الحسن ضابط سنّي عمل على تطوير هذه الشعبة وتمكن من الحصول على دعم وتعاون من دول عربية وغربية عدة، ونجح في كشف أوسع شبكة إسرائيلية للتجسس في لبنان، كما قدّم معطيات مهمة للتحقيق في اغتيال الحريري. وشكّل كشف مخطط سماحة–المملوك ثم اغتيال الحسن نقطة فاصلة بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي صار أكثر تعبيرًا عن انتقاده للاختراقات السورية. أما رئيس الحكومة ميقاتي فأدرك أنه خسر كثيرًا على الصعيد المعنوي والسياسي، لذلك انتظر الفرصة المواتية للاستقالة عندما احتدم الخلاف على قانون الانتخاب وبعدما رفضت قوى "8 آذار" التمديد للواء أشرف ريفي قائد قوى الأمن الداخلي الذي تعتبره مواليًا لتيار "14 آذار". ويعتبر بعض المراجع أن ميقاتي اختار الانسحاب آملاً أن يعاد تكليفه ليعود بتوافق أكبر عليه. لكن الظروف تغيّرت.

نحو "حكومة وحدة وطنية"

خلافًا لأجواء إسقاط الحكومة في يناير/كانون الثاني 2011 وقبل أن يتبلور الاتفاق على شخصية البديل، تمّام سلام، نجل رئيس الوزراء الراحل صائب سلام، كانت التوقعات تراوح بين:

-

أزمة سياسية طويلة مع حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال.

-

فراغ في الحكم يستغلّه "حزب الله" للسيطرة على البلد وفرض تعديلات على "اتفاق الطائف" أو الذهاب إلى "طائف" جديد.

-

احتمال التوصّل إلى صيغة حكومة "محايدة" ومصغّرة وتكنوقراطية ومحدودة العمر؛ تنحصر مهمتها بالإشراف على الانتخابات.

غير أن اتصالات خارجية، واكبتها اتصالات داخلية شاركت فيها أطراف قريبة من "حزب الله"، أسفرت عن اتجاه رابع لم يكن متصوّرًا في السابق، وهو "حكومة وحدة وطنية". ويبدو أن اللحظة الإقليمية الراهنة، مع استمرار الصراع السوري، وضعت إيران أمام ضرورة المرونة والاعتراف بالأمر الواقع، خصوصًا أنها تعرف أن التفاهمات الأميركية–الروسية بشأن سوريا تقضي باستبعاد توسيع الأزمة إلى أي بلد مجاور؛ ففي السابق كانت إيران تشارك النظام السوري جزئيًا في إدارة الشأن اللبناني، وعندما تصالح النظام السوري مع السعودية عام 2009 ونشأ توافق الـ "سين–سين" أمكن لسعد الحريري أن يترأس حكومة "توافق" بقيت إيران شريكًا متواريًا وراء الدور السوري. لكن، مع إسقاط حكومة الحريري، أُسقط أيضًا الدور السعودي، وبمجيء حكومة ميقاتي وغرق نظام دمشق في أزمته أصبحت إيران تدير لبنان من خلال "حزب الله" وحلفاء دمشق. والآن جاءت لحظة الاختيار التي توجب عليها إما الانفراد بهذه الإدارة بسبب تلاشي الدور السوري، وإما القبول بصيغة وسط لتمرير المرحلة وتخفيفًا من أعباء "حزب الله" الذي اعتبر بدوره أن تكرار تجربة ميقاتي لم يعد ممكنًا، لكنه أبدى استعدادًا للتعاون مع أية شخصية أخرى تسمّيها المعارضة (14 آذار) وتأخذ شروطه في الاعتبار.

لذلك اختصر بعض المحللين ما يحصل بأنه "عودة السعودية" ودورها إلى لبنان؛ فالرئيس المكلف ينتمي إلى بيت سياسي كان دائم الارتباط بالرياض، وهو زارها أخيرًا قبل أن يُطرح اسمه، بل التقى سعد الحريري الذي أيّده، ثم إن تيار "14 آذار" هو الذي تولّى إعلان تسميته رغم أنه لم يكن عضوًا فاعلاً فيه وإنما هو حليف من خارجه. وكان اللافت أن "حزب الله" و"حركة أمل" أيدا تكليفه، كما أن "حزب الله" عمل على إقناع حليفه ميشال عون بقبوله. ولا يُستخلص من ذلك أن الرعاية للبنان باتت سعودية-إيرانية، بديلاً عن السعودية-السورية، بل يُعدّ إقرارًا إيرانيًا بالحاجة إلى الدور السعودي لتبديد استياء قوى سنية وإنهاء مقاطعتهم للحكم والحكومة. وفي الوقت نفسه حافظت الرياض على موقفها الرافض الاتصال مع طهران لمعالجة الإشكالات في الإقليم، لكن مع استعدادها للتباحث مع الفرقاء المحليين بغضّ النظر عن انتمائهم المذهبي.

هل يعني ذلك أن مهمة الحكومة الجديدة ورئيسها ستكون مسهّلة وبعيدة عن التوتر؟

سيظهر ذلك إذا أمكن تأليفها في وقت قصير؛ فالحكومات التوافقية الأخيرة استغرقت شهورًا، وسيظهر تاليًا في المفاهيم السياسية التي ستستند إليها في برنامجها. ذاك أن الخلافات الرئيسية (سلاح "حزب الله"، مشاركته في القتال مع قوات النظام السوري، تورّطه في قضايا خارجية والمطالبة بوضعه على قائمة الإرهاب الدولي، المحكمة الدولية وقضية اغتيال الحريري...) باقية ومتفاعلة. كل ذلك يرجح أن التوافق الذي سيأتي بهذه الحكومة سيكون هشًّا وعرضةً للاضطراب. هناك سعي وتفاهم لإحياء "الحوار الوطني" لدعم الحكومة وتخفيفًا للضغوط عليها، إلا أن هذا لا يشكّل ضمانًا صلبًا. وإذا كانت اللحظة الراهنة حتّمت اللجوء إلى حل خلاّق للتعامل مع الأزمة، فإن الخيارات الاستراتيجية لإيران في سوريا لم تتبدّل، وبالتالي فهي لن تتوانى عن استخدام "حزب الله" في ما يمكن أن ينسف أي توافق يضر مصالحها.

______________________________

عبد الوهاب بدرخان - صحفي وكاتب مختص بالشأن اللبناني