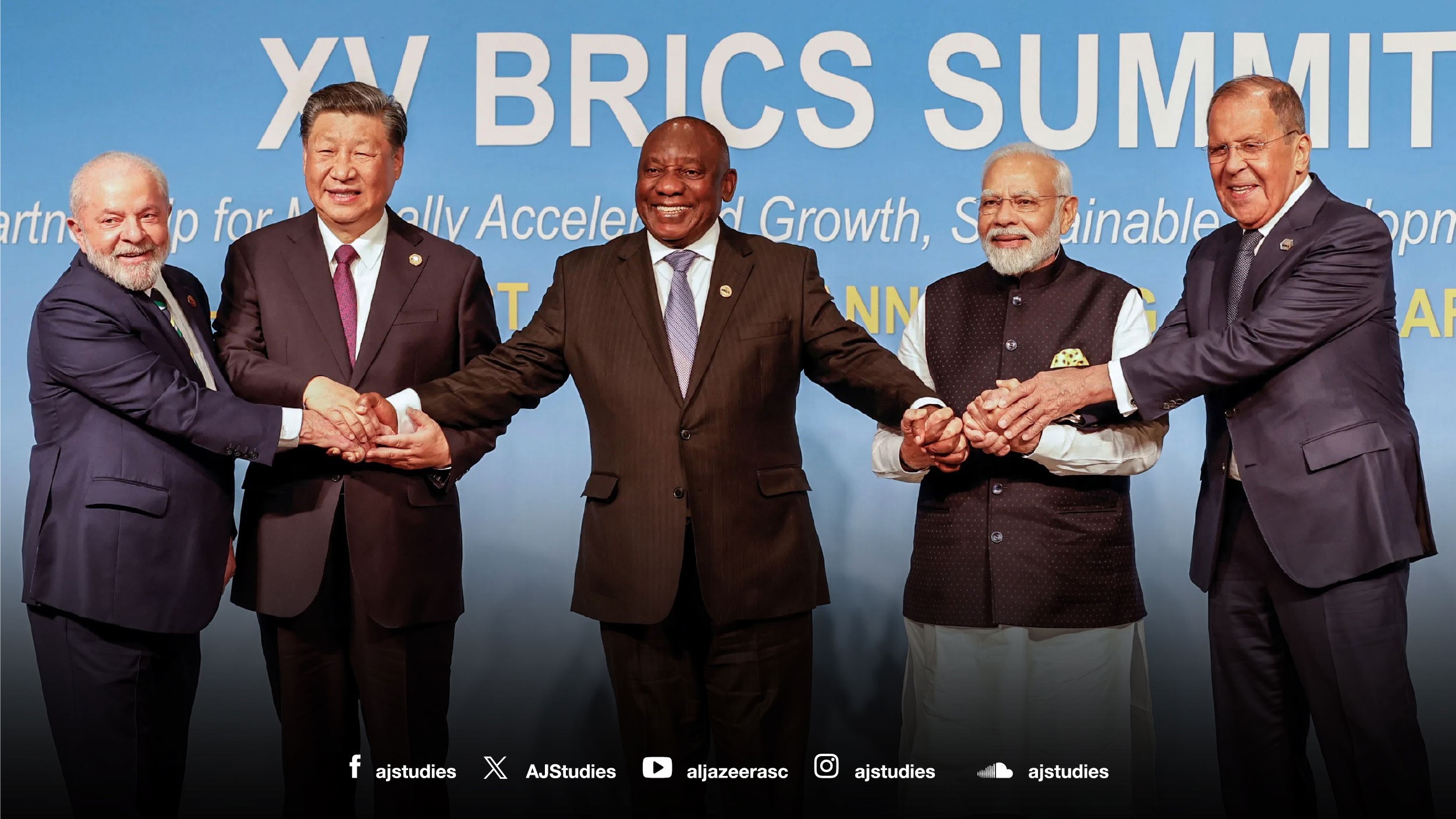

عُقدت قمة مجموعة بريكس (BRICS) لهذا العام، 2023، في العاصمة الجنوب إفريقية لثلاثة أيام، بداية من الثلاثاء، 22 أغسطس/ آب، وترأسها الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، كون بلاده تتولي قيادة المجموعة هذا العام. وقد التحق فعليًّا باللقاء كل من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي، لولا دي سيلفا، ورئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي، بينما شارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من مكتبه بموسكو عبر الاتصال الصوتي-المرئي، بعد أن كان قرر تجنب الطيران إلى جنوب إفريقيا نظرًا لصدور مذكرة باعتقاله من قبل المدعي العام للمحكمة الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. كما شارك على هامش القمة عدد من قادة أو وزراء خارجية الدول الصديقة للمجموعة، أو الدول التي تقدمت بطلب العضوية.

هذا هو اللقاء الخامس عشر لقادة دول بريكس، ولكن أيًّا من اللقاءات السابقة لم يحظ بمثل الاهتمام العالمي الذي حظيت به قمة جوهانسبرغ. تصدرت أخبار قمة بريكس والتكهنات حول نتائجها نشرات أخبار معظم محطات التلفزة العالمية، وتقدمت على الملفات الدولية الأخرى في البرامج السياسية. كما حملت كبريات الصحف الغربية وغير الغربية تقارير ضافية ومقالات رأي مختلفة التوجهات حول دور وموقع ومستقبل المجموعة.

جاء لقاء قادة بريكس هذه المرة على خلفية من احتدام الحرب في أوكرانيا، التي باتت في صورة من صورها مواجهة غير مباشرة بين روسيا وحلف الناتو؛ وعلى خلفية تصاعد التدافع السياسي-الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، سواء بفعل الخلاف حول تايوان وبحر جنوب الصين، أو التحدي الصيني للهيمنة التقنية والاقتصادية الأميركية. ولعدد من دول العالم الكبرى، سيما الصين وروسيا، أصبح المناخ الدولي أكثر شبهًا بسنوات الحرب الباردة منه إلى أي حقبة أخرى في تاريخ العلاقات الدولية الحديث وقوى العالم الرئيسة.

لهذا، ولأسباب أخرى مشابهة، لم يكن غريبًا أن يدور معظم النقاش المتعلق بقمة بريكس الخامسة عشرة حول ما إن كان لقاء القادة الخمس سينتهي إلى الاتفاق على توسيع عضوية المجموعة، وحول أي من الدول الثلاثة والعشرين التي أعربت عن رغبتها في الالتحاق بالمجموعة سيجري قبوله، إضافة إلى الكيفية والخطوات التي ستنتقل بها بريكس من مجموعة اقتصادية إلى كتلة جيوسياسية، تنافس الكتلة الأوروأطلسية، وما يعنيه هذا الانتقال لكل من الدول الخمس التي تشكل المجموعة. والواضح، وبغض النظر عن المبالغات التي شابت آراء وتوقعات كثير من مراقبي مسيرة بريكس، أن مستقبل المجموعة القريب ستحكمه وتشكل ملامحه الطريقة التي سيتعامل معها قادة دول بريكس الخمسة مع هذه الملفات وما يتفرع عنها.

منظمة اقتصادية أصلًا

وُلدت بريكس من فكرة، أو نبوءة، أطلقها جيم أونيل، المسؤول الاقتصادي السابق في بنك الاستثمار الأميركي الشهير، غولدمان ساكس، في 2001. أونيل، الذي كان يحاول قراءة الاتجاهات الكبرى التي سيسلكها الاقتصاد العالمي، كان أول من طرح مصطلح بريك (BRIC)، يقصد بذلك الحروف الأولى من الأسماء الإنجليزية للبرازيل، وروسيا، والهند، والصين، ليصف مجموعة الاقتصادات الصاعدة، التي بدا أنها تنمو بوتيرة ستجعلها تتفوق على اقتصادات الدول الغربية الرئيسة. نبوءة أونيل لم تلفت انتباه قادة واقتصاديي الدول الأربع وحسب، بل أصبحت مادة دراسة ونقاش على مستوى العالم ككل، أكاديميًّا وسياسيًّا.

ولكن لم يشرع الرباعي في تشكيل مجموعة اقتصادية إلا بعد أن داهمت العالم الأزمة الاقتصادية-المالية في 2008، حينما دعت روسيا إلى عقد قمة المجموعة الأولى في 2009. كانت علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى قد أخذت في التأزم خلال السنوات القليلة السابقة بفعل تباين أو اصطدام السياسات في أوكرانيا وجورجيا، والتوسع المطرد في حدود الناتو، ونشر قواعد الصواريخ المضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية، ورفض القوى الغربية المساهمة الفعالة في تحديث الاقتصاد والصناعة الروسية. خلال نهاية التسعينات وبداية القرن الحادي والعشرين، ساعد الارتفاع المطرد في أسعار النفط روسيا على تعزيز وضعها المالي. وعلى الرغم من وطأة الأزمة المالية-الاقتصادية العالمية في 2008، التي كانت في جوهرها أزمة أورو-أميركية، لم يتأثر الاقتصاد الروسي سوى بدرجة طفيفة. والمؤكد أن الحرب الخاطفة التي شنتها روسيا على جورجيا، في 2008، كانت مؤشرًا صريحًا على التوجه الروسي للابتعاد عن الغرب، وبحث موسكو عن عائلة سياسية-اقتصادية أكثر تفهمًا وتعاطفًا وقربًا.

الصين، من جهة أخرى، التي لم يكن من الممكن انعقاد لقاء المجموعة الأول بدونها، لم تزل في منتصف طفرتها الاقتصادية الهائلة، التي نقلتها من مستوى الدول المتخلفة إلى عملاق اقتصادي ومالي خلال أقل من عقدين. ولأن الأزمة المالية-الاقتصادية الغربية أصابت الاقتصاد الصيني وبصورة غير مباشرة، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه معدلات التصدير في البنية الاقتصادية الصينية، فقد بدأت بيجين في البحث عن شركاء وأسواق بديلة عن الأسواق الغربية، سيما في عالم الجنوب.

أما البرازيل والهند فقد رأيتا في الالتحاق بالمجموعة وسيلة أخرى لتعزيز دورهما في الميزان الاقتصادي العالمي، وتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتقنية مع قوى أخرى تتفق وإياها على التحرر من هيمنة الغرب على الاقتصاد وحركة المال في العالم. في العام التالي، 2010، ونظرًا لشعور الدول الأربع بضرورة مد يدها إلى القارة الإفريقية، دُعيت جنوب إفريقيا للالتحاق بالمجموعة، التي أصبحت بالتالي بريكس، على الرغم من أن اقتصاد جنوب إفريقيا يعتبر صغيرًا نسبيًّا إن قورن باقتصادات الدول الأربع الأخرى.

في 2015، جاءت الخطوة التالية المهمة في مسيرة بريكس عندما أُعلن عن تأسيس منظومة النقد الطارئة، وبنك التنمية، بدعم كبير من الصين، التي تتمتع بأربعين بالمئة من أصوات المنظمتين. ولم يكن خافيًا أن المقصود بالمؤسستين توفير بدائل لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يُنظر إليهما باعتبارهما أداتين لاستمرار الهيمنة الأميركية على النظام النقدي العالمي. في العام نفسه، أطلقت الصين نظام تحويل بين البنوك خاصًّا بها، يرتكز إلى عملتها القومية، اليوان، بغرض الدفع باليوان كعملة تبادل وتحويل نقدي منافس للدولار.

ولكن، لم يبدأ النقاش حول تحول مجموعة بريكس إلى كتلة موازنة للكتلة الغربية، سواء على صعيد المال والاقتصاد، أو على الصعيد السياسي إلا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية في 2022.

تعقيدات مواجهة الهيمنة الغربية

في اليوم الأول لقمة جوهانسبرغ، قال الرئيس الروسي في مداخلة له: إن التخلي عن الدولار كعملة عالمية، هو أمر لا رجعة فيه. وكانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى على روسيا، في الشهور التالية على اندلاع الحرب في أوكرانيا، أجبرت موسكو على التعامل باليوان مع الصين التي أصبحت أكبر سوق لمصادر الطاقة الروسية. كما تعاملت موسكو باليوان، وإن بصورة جزئية، في صفقات نفطية محدودة أخرى مع الهند، شجع عليها التخفيض الملموس في سعر النفط الروسي. في حالات أخرى، كما مع تركيا، التي لا تعد عضوًا في مجموعة بريكس، أنجزت صفقات روسية-تركية بالعملات المحلية.

وليس من الصعب الاستنتاج أن مواجهة فعالة لهيمنة الدولار (واليورو، بصورة أقل)، سواء لدول بريكس أو أية مجموعة دول أخرى، غير ممكنة بدون الاتفاق على عملة موحدة منافسة. ثمة توجه خجول، لم يزل بطيئًا، للتعامل بالعملات المحلية في عمليات التبادل التجاري بين دول تربطها علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة أو ضرورية، سيما تلك التي تواجه أزمات اقتصادية ويعاني اقتصادها من تراجع في الاستثمارات الأجنبية والحاجة الملحَّة للدولار. ولكن المشكلة أن التحول إلى التبادل التجاري بالعملات المحلية يظل محدود الأثر نظرًا لعدم استقرار عملات دول الصف الثاني غير الغربية، ومعظم عملات دول الجنوب الأخرى. بمعنى، أن الحل الأنجع لمواجهة الهيمنة الغربية النقدية يظل الاتفاق على عملة موحدة بين دول تشكل كتلة ملموسة، ديمغرافيًّا واقتصاديًّا-ماليًا، مثل مجموعة بريكس، التي تضم أربعين بالمئة من سكان العالم.

أحد الحلول التي دار حولها النقاش هو بالتأكيد إمكانية اتفاق بريكس على اليوان كعملة موحدة، والثاني هو إطلاق عملة موحدة جديدة بين دول المجموعة، شبيهة بالتوافق الأوروبي على اليورو في 1999. ولكن ليس ثمة أدلة على أن نظام التحويل البنكي المستند إلى اليوان، الذي أطلقته الصين في 2015، كان له أي دور يُذكر في تعزيز وضع اليوان الدولي. ضعف موقع اليوان كعملة تحويل ودفع عالمية، وما يوصف أحيانًا بعدم وجود شفافية كافية في سياسات الصين النقدية، يقفان عائقًا كبيرًا أمام احتلال اليوان موقعًا متقدمًا كعملة تبادل ودفع عالمية، بالرغم من حجم الصين الاقتصادي المتعاظم. في المقابل، يتطلب الاتفاق على عملة موحدة شبيهة باليورو اتفاقًا على السياسات العامة للدول الأعضاء وعلى السياسة النقدية لبنوكها المركزية؛ الأمر الذي يبدو بالغ الصعوبة والتعقيد. فدول بريكس تفترق في أنظمتها السياسية بصورة كبيرة، وهي ليست دولًا متجاورة كدول الاتحاد الأوروبي، ولا تجمعها مواريث ثقافية مشتركة.

ولكن هناك بالتأكيد أسباب سياسية أيضًا. فمن الصعب أن تتجاوز الهند والصين الإشكاليات الجيوسياسية بينهما. الهند، التي تمثل الحجم الديمغرافي والاقتصادي الثاني في المجموعة، هي أيضًا عضو في مجموعة كواد (Quad) الأمنية، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، والتي لا يخفى أن المقصود بها محاصرة الصين جيوسياسيًّا. روسيا، من جهة أخرى، الدولة الأكثر تحمسًا لدعم مجموعة بريكس وتوكيد دورها، تخشى توسع النفوذ الصيني في وسط آسيا. ولا يبدو أن الهند أو جنوب إفريقيا أو البرازيل، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وثيقة بالكتلة الأورو-أميركية، ترغب في خوض مواجهة ضد الغرب.

في اليوم الأول من قمة جوهانسبرغ، كان الرئيس البرازيلي واضحًا عندما قال: إن هدف بريكس هو إعادة تنظيم دول الجنوب، وليس منافسة الولايات المتحدة، أو تجمع السبعة الكبار (G7). وبالرغم من دعوة دي سيلفا إلى الاتفاق على وحدة نقدية للتجارة بين دول بريكس، فقد أكد على أن مقترحه لا يعني رفض الدولار، ولكن مجرد تسهيل التجارة بين دول المجموعة. أما رئيس الوزراء الهندي، فقد ألقى كلمة في يوم القمة الثاني تجنب الإشارة بأي صورة من الصور إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والنقدية بين دول المجموعة، أو المواجهة مع الغرب. إلى جانب هذا كله، لا يبدو أن ثمة استعدادًا لدى الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي للتراجع ولو قليلًا في الدفاع المستميت عن الموقع المهيمن الذي يتمتع به الدولار (واليورو) في الساحة الدولية.

المهم، وعلى الرغم من أن التخمينات حول عملة موحدة للمجموعة انطلقت منذ أكثر من عامين، فقد انتهت قمة جوهانسبرغ، في 24 أغسطس/آب، بدون مجرد إشارة إلى هذا الأمر.

أما ملف توسيع نطاق عضوية بريكس، الذي أثير للمرة الأولى في 2017، فلم يكن أقل غموضًا. أولًا: لأن المجموعة لم تتفق أصلًا على أية قواعد أو معايير تحكم مسألة العضوية. ولم تنضم جنوب إفريقيا للأربعة المؤسسين إلا بعد أن اتفقت الدول الأربع على دعوتها للالتحاق بالمجموعة. كما أن المعروف أن جنوب إفريقيا والبرازيل لم تكن ترغب في المزيد من توسيع عضوية المجموعة. ولكن الواضح أن الرغبة في الانضواء في إطار بريكس، ولأسباب مختلفة، دفعت ثلاثًا وعشرين دولة لطلب الالتحاق. ولم تكد قمة جوهانسبرغ تختتم أعمالها حتى أعلن الوفد الجنوب إفريقي المضيف عن اتفاق قادة المجموعة على قبول عضوية ست دول أخرى: السعودية، والإمارات، وإيران، ومصر، وإثيوبيا، والأرجنتين.

هذه بالطبع خطوة كبيرة في طريق توسيع نطاق المجموعة، سيما أن الدول الست تضيف تنوعات اقتصادية جديدة إلى دول بريكس الخمس الحالية. لم تتضح الأسس التي استُند إليها في تقرير قبول عضوية أي من الدول الست، وعدم قبول الدول السبع عشرة الأخرى التي أعربت عن رغبتها في الالتحاق بالمجموعة، لكن المؤكد أن دوافع الدول الست خلف السعي إلى عضوية بريكس تفاوتت إلى حد كبير. مصر والأرجنتين، مثلًا، تقفان على حافة الإفلاس، وتبحثان كما يبدو عن دعم مجموعة بريكس لاقتصادهما المنهار، أو عن تسهيلات من بنك بريكس للتنمية. أما السعودية والإمارات فلابد أنهما تسعيان إلى توثيق علاقاتهما الاقتصادية بأسواق صناعية ناشئة، تعتبر معدلات استهلاكها للطاقة الأكثر تسارعًا في العالم. إيران، التي فرضت عليها الكتلة الغربية عقوبات ثقيلة الوطأة، تريد علاقات بديلة عن الدول الغربية، تجاريًّا وتقنيًّا. أما إثيوبيا فلابد أن دوافعها اقتصادية وجيوسياسية على السواء، سيما في ظل الفتور في علاقاتها الغربية خلال السنوات القليلة الماضية.

فإلى أي حد يمكن القول: إن قمة جوهانسبرغ نجحت في رسم ملامح مستقبل مجموعة بريكس، ووضعت أقدام دول المجموعة على طريق بقائها كتلة فعالة على خارطة العالم الاقتصادية والسياسية؟

مستقبل محفوف بالتحديات والوعود

في عالم القرن الحادي والعشرين، ليس ثمة شك في الارتباط الوثيق بين الاقتصادي والنقدي والجيوسياسي. كلما ازداد التقارب الاقتصادي والتجاري بين دول بريكس، وتقدمت خطوات المجموعة نحو التوافق النقدي، ازداد وزنها السياسي وأصبح بإمكانها مواجهة الهيمنة الغربية على الشأن العالمي. وهذا بالتأكيد ما تدركه الدول الخمس التي ترتكز إليها بريكس بغض النظر عن وتيرة توسع المجموعة خلال السنوات القليلة القادمة؛ وهو أيضًا ما كانت تضمره الدعوة لتشكيل المجموعة في 2009، على الأقل لعدد من الدول المؤسِّسة. ولكن الواضح أن التقدم الذي أحرزته بريكس في الخمس عشرة سنة الماضية لم يزل متواضعًا.

خلال شهر يوليو/تموز الماضي، قُدِّر نصيب الدولار من المدفوعات عبر العالم بما يصل إلى 46 بالمئة، تلاه اليورو، ثم الين الياباني، ثم اليوان الصيني؛ وهو ما يعني احتفاظ الدولار بموقعه المهيمن في الساحة الدولية، ومحدودية الموقع الذي اكتسبه اليوان (بالرغم من كون الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم)، وهامشية صفقات التبادل الاقتصادي بالعملات المحلية بين دول بريكس وغيرها من دول العالم. تنبع هيمنة الدولار (واليورو)، وهيمنة الكتلة الغربية، في الساحتين الاقتصادية-المالية والسياسية من ركائز هيكلية تاريخية في موازين القوة ونظام العالم والعلاقات بين دوله، تعود إلى القرن التاسع عشر، وإلى سيطرة الكتلة الغربية على مؤسسات التجارة والاقتصاد والنقد الدولية والتحكم في المعايير المرجعية للقوانين المتعلقة بحركة التجارة والتبادل الاقتصادي والمدفوعات النقدية. وللتحرر من هذه الهيمنة ينبغي أن يتطور توافق اقتصادي ونقدي واسع النطاق، يشمل ويحتضن عددًا ملموسًا من دول العالم، سيما تلك التي تلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي أو تحتفظ بثروات كبيرة، تتعهدها إرادة سياسية صلبة.

والواضح أن مشكلة بريكس حتى الآن تتعلق بالجانبين معًا: بطء تطور التوافق الاقتصادي-النقدي، وغياب الإرادة السياسية الإجماعية لتحقيق هذا التوافق. ونظرًا للتباينات الواسعة في أوضاع الدول الست التي أُعلن عن ضمها للمجموعة، فمن المتوقع أن يفضي توسع بريكس إلى مزيد من بطء عملية التوافق وإلى المزيد من تضارب الإرادات السياسية.

في نهاية قمة جوهانسبرغ، أصدرت مجموعة بريكس بيانًا ختاميًّا طويلًا، ضمَّ بعد المقدمة ستة عناوين رئيسة: الشراكة من أجل تعددية ثقافية حاضنة، وتبني بيئة من السلم والتنمية، والشراكة من أجل نمو متسارع، والشراكة من أجل تنمية مستدامة، وتعميق التبادل بين الشعوب، والتطور المؤسسي (لمجموعة بريكس). والواضح أن البيان الختامي، الذي يبدو أن المساهمة الأكبر في صياغته جاءت من جنوب إفريقيا، كتب بلغة عالمثالثية جديدة. ثمة توكيد على تصور تعددي للعالم، وعلى الحاجة لتوزيع أكثر عدالة للموارد والثروات، ونمط تنمية إنساني وأكثر وعيًا بالبيئة وخصوصيات الأمم، وعلى الالتزام بالمواثيق الدولية ودور الأمم المتحدة. ولكن البيان أكد في الوقت نفسه على القيم الديمقراطية، وعلى سيادة الدول، وعدم الاعتداء. بصورة من الصور، يبدو أن نص بيان بريكس يستبطن نقدًا للنظام العالمي الذي تقوده الكتلة الغربية، ولنظام الحكم الصيني، وسياسات الحرب والاعتداء الروسية، على السواء.

ولكن ذلك لا يجب أن يقلِّل من حجم الإنجازات التي حققتها بريكس حتى الآن، ولا من الوعود التي تحملها من جهة تأثيرها على العلاقات بين أعضائها وعلى الساحة الدولية. خلال العام الماضي، ولمواجهة العقوبات الغربية الثقيلة، لجأت روسيا إلى أسواق الصين والهند والبرازيل ليس لبيع النفط وحسب، بل ورفع معدلات تبادل السلع والمنتجات. وبالرغم من أن رأسمال بنك التنمية التي أطلقته بريكس لم يزل متواضعًا، فإن التحاق دول مثل السعودية والإمارات وإيران يمكن أن يشكِّل إضافة حقيقية للبنك وقدرته على مد يد العون لاقتصادات الدول الأعضاء المتعثرة، أو مساعدة الأعضاء والدول من أصدقاء بريكس على مواجهة الأزمات، بدون الخضوع للشروط المجحفة التي تفرضها عادة المؤسسات المالية الدولية، التي تسيطر عليها القوى الغربية.

وعلى الرغم من الصعوبة والتعقيدات التي تكتنف مشروع العملة الموحدة، فإن مجموعة بريكس يمكن أن تصبح مجالًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأعضاء، اقتصاديًّا وتقنيًّا، سواء باستخدام إحدى عملات التبادل الرئيسة، أو العملات المحلية. وليس ثمة شك أن شيوع استخدام العملات المحلية في التجارة والمدفوعات بين الدول، وحتى إن لم يرق إلى التوافق على عملة موحدة منافسة للدولار واليورو، سيشكل خطوة ملموسة في عملية التحرر من، والتصدي للهيمنة الغربية النقدية-الاقتصادية.

بيد أن المؤكد أن الطريق لم يزل طويلًا قبل أن تصبح بريكس كتلة اقتصادية-سياسية يعتد بها في الساحة العالمية.