توطئة

تعتبر الحرب بالوكالة إحدى الآليات التدخلية في إدارة الأزمات المحلية للدول. وتمثل الميليشيات المسلحة أو الشركات الأمنية أو الكيانات العسكرية غير الرسمية أحد أهم التجليات التي يمكن أن تلعب دورًا سلبيًّا في تقويض استقرار الدولة الإفريقية. ومع ضعف الجيوش الإفريقية، خصوصًا في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، تعاظم دور الجماعات المسلحة العابرة للحدود، التي تتبنَّى في خياراتها الأيديولوجية الرؤية الراديكالية ذات الاتجاه الأممي العالمي، مثل تبنيها للولاء لجماعة داعش والنصرة والتيارات الراديكالية اليمينية، سواء أكانت مسيحية أو إسلامية.

وفي إطار حروب الوكالة في إفريقيا -وهي حروب تتورط فيها قوى أجنبية تتعامل مع أطراف محلية أو جماعات مسلحة لتحقيق مصالحها الإستراتيجية دون الدخول المباشر في النزاع- تكون الحروب غالبًا مرتبطة بالصراعات الجيوسياسية الكبرى؛ حيث تسعى القوى العظمى إلى فرض نفوذها في القارة الإفريقية عبر دعم أطراف محلية أو جماعات مسلحة بدلًا من التدخل العسكري المباشر.

لم يكن خروج قوات احتلال الدول الاستعمارية وغلق قواعدها العسكرية في العديد من الدول الإفريقية نهاية المأساة والأزمة، بل دخلت الدول الإفريقية مرحلة جديدة من المعاناة نتيجة تنافس القوى الكبرى الاستعمارية وغير الاستعمارية على الموارد الطبيعية، بالرغم من حصول الدول الإفريقية على استقلالها. وقد اتبعت القوى الاستعمارية السابقة سياسات جديدة تهدف إلى الحفاظ على مصالحها ونفوذها؛ إذ قامت بتصدير السلاح ودعمت الجماعات المسلحة، سواء المتمردة المعارضة أو المرتزقة. ولم تكن تلك المسارات عشوائية أو ارتجالية، بل جاءت في شكل سياسة منظمة لتكبح بها تقدم القوى الصاعدة الأخرى، على وجه الخصوص الصين وروسيا. وتعد النزاعات والصراعات الحدودية في إفريقيا إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجهها الدول الإفريقية. وهناك نحو 100 نزاع حدودي مفتوح بين البلدان الإفريقية، ويبلغ إجمالي طول الحدود المتنازع عليها نحو 170 ألف كيلومتر، وتشمل 109 مناطق برية و73 منطقة بحرية(1).

البدايات: المفهوم والمقاربات

خلال الحرب الباردة، كانت الحرب بالوكالة الإستراتيجية الرئيسية لتلك الصراعات غير المباشرة التي دارت بين كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. كان الهدف من هذا النوع من الحروب هو الحفاظ أو تغيير التوازن بين القوى العظمى في مناطق الصراع خارج الجبهات المركزية، والتي تعد أوروبا واحدة منها. وفي ظل حالة الدمار المتبادل المؤكد (MAD)، سعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الصراعات الإقليمية إلى تجنب المواجهة المباشرة بين قواتهما العسكرية التقليدية، مخافة التصعيد إلى حرب نووية شاملة.

اندلعت الحرب الباردة في ظل ظروف هيكلية استثنائية للثنائية القطبية، القائمة على التنافس الإستراتيجي والأيديولوجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وقد حدَّد هذا الوضع وما رافقه من تنافس، إلى حدٍّ كبير، إستراتيجيات هاتين القوتين؛ حيث انخرطتا في صراعات مباشرة مع قوى بديلة فرعية ثانوية بدلًا من المواجهة المباشرة؛ حيث استلزم ذلك حروبًا محدودة وغير مباشرة عبر قوى بالوكالة.

تهدف الإستراتيجية النهائية لأي نوع من الحروب إلى تحقيق السلام في ظروف ملائمة. لذلك يمكن الإشارة إلى أنه من الأهمية بمكان عند خوض الحروب ضرورة مراعاة نوعية السلام المبتغى تحقيقه من الأطراف المنخرطة في تلك المواجهات المسلحة(2). وهو ما يعني، حسب ليدل هارت، مقولة كلاوزفيتز عند تعريفه للحرب بكونها: "ليست مجرد عمل سياسي فحسب، بل هي ميكانيزم سياسي حقيقي، وهي استمرار للتفاعل السياسي الممارس بوسائل أخرى"، وهو يشير بطريقة أو بأخرى إلى ذلك التغيير الذي تم في عهده على مستوى الفكر الإستراتيجي التقليدي؛ إذ لم تُمثِّل الحرب توقفًا للسياسة، بل هي فعل متواصل من التفاعلات السياسية لتحقيق غايات سياسية محددة(3).

ومع سيرورة العلاقات الدولية وتدافعها، لوحظ أن الحرب بالوكالة أصبحت تمثل مسارًا ثابتًا في الحروب، نظرًا لجاذبيتها الإستراتيجية "كحرب رخيصة وغير مكلفة". غير أنه، لا يزال هذا النوع من الحروب يشكل حلقة مفقودة في الدراسات المعاصرة الخاصة بقضايا الحرب والأمن.

من الناحية المفاهيمية، تعد الحروب بالوكالة لدى المنظِّرين الإستراتيجيين وخبراء الدراسات الأمنية بمنزلة البديل المنطقي في بوصلة وأعراف تلك الدول التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية الخاصة دون الانخراط في حرب مباشرة من شأنها أن تكون مكلفة ودموية(4).

من الأهمية بمكان أن نضع الحروب بالوكالة في سياقيها، الدولي والمحلي؛ إذ غالبًا ما يتعاون هذان السياقان لتشكيل ديناميكية الصراع تاريخيًّا. وقد استغلت الدول أحداثًا تاريخية معينة أو وقائع حربية محلية محددة (على غرار الحروب الأهلية) لإحداث تحول على مستوى بيئة جيوسياسية أوسع (مثل خلق أيديولوجية منافسة في منطقة معينة)(5). من جهة أخرى، أثَّرت بريطانيا مجددًا وبشكل غير مباشر، خلال الحرب الفرنسية-البروسية (1870 و1871)، على الأحداث من خلال تسليحها للجيش الفرنسي تقويضًا لعدوهما المشترك البروسي. علمًا بأنه وقبل نهاية القرن التاسع عشر، ضاعف تأثير الثورة الصناعية على الأسلحة الحربية من نطاق الدول الغربية التي طالبت بحقها من النزاعات الخارجية، لتصبح عملية إنتاج الأسلحة أكثر فتكًا وفعالية، متحولة في ذلك من مجرد أدوات أمن ودفاع إلى وسائط مساومة للتأثير الإستراتيجي على نتائج الحروب(6).

لم تكن الجيوش الخاصة في الماضي خيارًا متاحًا على أرض الواقع؛ حيث اقتصر استخدام القوة في المقام الأول على الدول أو ما يعرف بالقوات الحكومية؛ لتُحدث الحرب الباردة بعد ذلك تحولًا مهمًّا على مستوى تلك الديناميكية. وبحلول نهاية سنة 1991، سجَّل العالم وفرة على مستوى الأفراد من ذوي الخبرة العسكرية الاستثنائية؛ مما أدى إلى ظهور الجيوش الخاصة، هذا إلى جانب الشركات الأمنية العسكرية... لتصبح هذه الكيانات اليوم منتشرة في العديد من مناطق العالم؛ حيث شاركت، سنة 2022، قرابة أكثر من 150 شركة أمنية عسكرية في أنشطة بلغت قيمتها 223 مليار دولار، كما وصلت في نفس الوقت سوق المرتزقة والميليشيات الأمنية إلى حوالي 100 مليار دولار. علمًا بأن التوقعات تشير إلى أن سوق الشركات الأمنية العسكرية سوف تتضاعف بحلول سنة 2030. وتعد هذه الشركات الأمنية إحدى أذرع العولمة العسكرية؛ إذ تمارس دورًا تدخليًّا ملحوظًا في استقرار القارة الإفريقية، خصوصًا في منطقة الساحل وبحيرة تشاد وغرب إفريقيا(7).

على صعيد آخر، خلصت دراسة أجرتها، سنة 2023، مؤسسة "راند"، مستخدمة في ذلك الأساليب الكمية والنوعية، إلى أنه من المحتمل أن تتصاعد في المستقبل القريب وتيرة الحروب بالوكالة، وذلك لعدة أسباب ترتبط بالتدافع المحتدم بين القوى الكبرى، خاصة بين الولايات المتحدة والصين والقوى الإقليمية الصاعدة.

ولغرض فهم أعمق لماهية الحروب بالوكالة، من المهم أولًا الإشارة إلى كونها ليست مجرد حروب إقليمية تعكس، وبشكل ظاهري، صراعات أيديولوجية واسعة النطاق بين القوى العظمى. كما ولا تعد في نفس الوقت نوعًا من أنواع التدخل العسكري المباشر من قِبَل أطراف ثالثة، أو شكلًا من أشكال "العمل السري". كما ولا ينبغي من جهة أخرى تصنيف أي صراع أنه حرب بالوكالة بمجرد اشتباك قوى إقليمية متوسطة الحجم، وهو ما حدث خلال الحرب الباردة، نظرًا لكون مثل هذه الفرضية من شأنها أن تتجاهل أشكالًا أخرى من الصراعات التي تحدث فيها التدخلات بالوكالة، على غرار: الحروب الأهلية؛ حيث تعتبر إفريقيا ساحة خصبة لمثل هذه الحروب بسبب هشاشة العديد من دولها وارتفاع درجة انكشافيتها، ناهيك عن التدخلات الأجنبية المستمرة من قبل قوى عالمية والقوى الاستعمارية السابقة.

ومع حصول الدول الإفريقية على الاستقلال خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي، واجه قادتها تحديات بناء الدولة، وحدثت انقسامات إثنية في العديد من هذه الدول، مثل رواندا وبوروندي، وانطلقت الشرارة الانقسامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عهد باتريس لومومبا ضد المستعمر السابق البلجيكي. والحال نفسها حدثت في نيجيريا بين مسلمي الهوسا والفولاني من جهة، والذين يسكنون شمال نيجيريا، والغرب الذي كانت تسكنه أغلبية من اليوروبا، في حين سيطرت إثنية الإيغبو على منطقة الشرق... وتجلت مظاهر الانقسام الإثني في أنغولا... وعليه، يمكن القول: إن الصراعات الميليشياوية العابرة للحدود كانت بمنزلة صراعات داخلية تم تدويلها وتمويلها من طرف جهات إقليمية أو دولية ممثلة في المستعمر السابق(8).

ديناميكيات الحروب بالوكالة ومفهومها

لاحظ مورتون هالبرين، سنة 1963، أن ما أسماه بـ"الحروب المحلية" (التي احتوت أساسًا على صراعات إقليمية في ظل تدخل بالوكالة للقوى العظمى) لم تكن لتتصاعد إلى "حروب مركزية" (حرب أوسع نطاقًا، قد تكون نووية بين القوى العظمى) بسبب تفاعل أربعة عوامل رئيسية، هي:

1. أهداف السياسة الخارجية لكل طرف (غالبًا ما تدور حول تقليص المشاركة في الحروب الخارجية المكلفة).

2. المخاطر المُقدَّرة من وراء تصعيد الصراع (لاسيما الرغبة في تجنب التوترات النووية).

3. الصور المتبادلة حول دور القوة (أي الفهم المتبادل للفائدة المتوخاة من التدخل بالوكالة).

4. الأهداف السياسية الداخلية (تحديدًا، التداعيات العامة لتزايد احتمالات نشوب حرب شاملة).

وقد اعتبر هالبرين أن هذه العوامل، عند اجتماعها، أوجدت تقديرًا متبادلًا لمخاطر تصعيد الصراع بين كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وهي نفسها المعايير التي ضمنت في بداية الحرب الباردة بقاء الحروب بالوكالة -وربما طوال تلك الحقبة- كصراعات محصورة، لا يمكن أن تُثير أزمات دولية علنية، خاصة بين واشنطن وموسكو(9).

علمًا بأن "زبيغنيو بريجنسكي"، مستشار الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، يُعد أول من أطلق تسمية "الحروب بالوكالة"، كمفهوم ينطبق بالنسبة له على العديد من الصراعات التي دارت رحاها إبَّان الحرب الباردة. حيث استخدمت القوى العظمى أحيانًا الحكومات كوكلاء، إلا أن الجماعات الإرهابية أو أطرافًا ثالثة أخرى هي الأكثر استخدامًا في هذا السياق(10).

إن انعدام الأمن يُمثل "أرضية خصبة" للانقلابات، وكذلك الحال بالنسبة لـ"انعدام نزاهة القادة". وقد أدت الأزمات الأمنية الطويلة في غرب إفريقيا إلى تهميش أهداف النمو والتنمية لصالح القضايا الأمنية. وقد كشفت تجارب هذه الدول عن فشل كلٍّ من النمو الاقتصادي وتوفير الأمن؛ مما أدى إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية في المنطقة.

كما هو متوقع، فتحت الصراعات الداخلية في الدول الإفريقية الباب أمام تدخل القوى الأجنبية، وخاصة القوى العظمى. وقد تعرَّض الدور التاريخي للسادة الاستعماريين كضامنين للأمن في غرب إفريقيا للانتقاد العلني في الدول الاستعمارية السابقة. فقد دأبت القوى الاستعمارية السابقة على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية تدخلية ضد مستعمراتها السابقة، كما أنها تفرض استخدام عملتها التي يعدها النقاد من مخلفات الاستعمار. وتدَّعي هذه القوى أنها أبقت على استخدام عملتها في المستعمرات السابقة لمجرد مساعدتها.

في الآونة الأخيرة، قرر العديد من دول المنطقة الإفريقية إنهاء علاقاتها العسكرية مع القوى الاستعمارية السابقة، وطالبت هذه الدول القوات الاستعمارية بمغادرة أراضيها. وقد نشأ شعور مناهض للاستعمار في بعض الدول منذ أن خلعت جيوشها قادتها السابقين واستولت على السلطة بالقوة. وشهدت هذه الدول سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للاستعمار، أدان فيها المتظاهرون مستغليهم السابقين.

بعد الانقلابات العسكرية، انسحبت القوات الاستعمارية السابقة من مستعمراتها، وألغت المجالس العسكرية اتفاقيات التعاون العسكري مع القوى الاستعمارية السابقة. في الماضي، طورت هذه المجالس مبادرة "أمن جماعي محلي" للتدخل عند ظهور المشاكل، أما حاليًّا، فتبحث المنطقة عن جهات خارجية مختلفة لحل مشاكلها. وقد أشار الخبراء إلى أن عدة دول أجنبية تُجري عمليات عسكرية على الأراضي الإفريقية.

أقامت القوى الشرقية والغربية، على حدٍّ سواء، قواعدها العسكرية على طول حدود القرن الإفريقي، مما جعل المنطقة عرضة لحروب بالوكالة في المستقبل تشنها القوى العظمى. تمتلك القوى العظمى مؤسسات عسكرية ضخمة في بعض الدول الإفريقية؛ مما يعزز مصالحها الأمنية من خلال توفير التدريب لهذه الدول. كما تُجري هذه القوى عمليات عسكرية خاصة، تشمل جمع المعلومات الاستخبارية وأنشطة مكافحة الإرهاب في القارة.

فشل العلاقات الاستعمارية السابقة

لم تُسهم العلاقة بين القوة الاستعمارية السابقة وما يُسمى بالدول الإفريقية المستقلة في تحقيق تقدم في مجالات الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية. تستغل إحدى القوتين العظميين انسحاب الأخرى، في وقتٍ ظل فيه الإرهابيون المسلحون نشطين بشكل خطير، وهددوا مستعمِرهم السابق. إن من يُسمون بـ"الإرهابيين المسلحين" هم في الواقع مقاتلون محليون مدفوعون برغبتهم في الاستقلال التام عن المستعمرين المتبقين(11).

استغلال الفرص الاقتصادية

تستغل القوة غير الاستعمارية إخفاقات القوة السابقة استغلالًا كاملًا. لذا، تُعدُّ مجموعة المرتزقة أهم وكيل في بعض الدول الإفريقية، فهي توفر الأمن للحكومات الإفريقية الضعيفة؛ مما يُسهِّل النفوذ السياسي والدبلوماسي للقوة العظمى. وبذلك، تتمكن من الوصول إلى أصول التعدين المربحة والشركات الصناعية والمشاريع الزراعية التي طورتها القوة الاستعمارية السابقة. ووفقًا للتقرير الدولي، تستغل القوة الجديدة جميع الفرص الاقتصادية في البلاد التي كانت تستغلها القوة الاستعمارية السابقة.

تكلفة الحروب بالوكالة

تُوصف الحروب بالوكالة بأنها "أرخص ضمانة في العالم"، ويعكس هذا التصريح بصدق محدودية المخاطر السياسية والتكاليف البشرية للجهات الغربية الراعية للحروب. لكن هذه الصراعات والمناوشات والاشتباكات والنزاعات مكلفة للغاية للدول الإفريقية الغنية التي تقع فيها.

الإجراءات والإستراتيجيات ضد الحروب بالوكالة

نظرًا للقوة المؤثرة للدول التي تُحرك خيوط الحروب بالوكالة، فإن منعها ليس بالأمر الهين. تدعو دراسةٌ، أجراها مركز حقوق الإنسان التابع لجمعية المحامين الأميركية، عام 2020، حول الحرب بالوكالة، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ممارسة سلطته -ومسؤوليته- لفرض عقوبات على الدول المسؤولة مباشرةً عن الأعمال غير القانونية في النزاعات، وتقييد دعم الدول المورِّدة للجناة من خلال تطبيق تدابير مثل حظر الأسلحة (حظر تجارة الأسلحة).

ومع ذلك، ظلَّ مجلس الأمن الدولي عاجزًا في مثل هذه الحالات؛ إذ كثيرًا ما تُعرقل مساعيه الدول الخمس دائمة العضوية (الصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، المعروفة أيضًا باسم الدول الخمس دائمة العضوية. وكانت هذه الدول مسؤولة عن أكثر من 73% من صادرات الأسلحة الرئيسية بين عامي 2014 و2018؛ حيث استحوذ الشرق الأوسط خلال تلك الفترة على أكثر من 35% من تلك الواردات.

في ديسمبر/كانون الأول 2016، ونظرًا لعدم تحرك مجلس الأمن لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى سوريا، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة" (IIIM)، وتهدف هذه الآلية إلى المساعدة في التحقيق مع الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت في سوريا منذ مارس/آذار 2011 وملاحقتهم قضائيًّا.

وقد وثَّقت الآلية الدولية إساءة استخدام الأسلحة من قبل الأطراف، لكنها عاجزة عن منع صادرات الأسلحة غير القانونية. وتوصي الدراسة بتعيين محقق مستقل من طرف ثالث لضمان الامتثال لقوانين النزاعات المسلحة وميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمصدر واستخدام الأسلحة المستخدمة في النزاعات(12).

القضايا الأخلاقية والقانونية للحروب بالوكالة

تثير مسألة الحرب بالوكالة عددًا من القضايا الأخلاقية والقانونية، لعل أهمها(13):

1. تسهيل ظهور ديكتاتورية سياسية أو عسكرية: قد تنشأ مثل هذه الحكومات المعادية للديمقراطية من حرب بالوكالة ناجحة إذا تعارضت أهداف البديل مع القيم والأخلاق الديمقراطية لداعمه.

2. اتساع رقعة الصراعات العسكرية المحلية: قد يؤدي إمداد البدائل بالأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المؤن إلى فقدان هذه المواد أو بيعها سرًّا لجماعات مسلحة أخرى.

3. الفشل في تحقيق الأهداف الإستراتيجية أو أهداف السياسة الخارجية وبالتالي فقدان النفوذ والموارد، وقد تكبدت الصين والولايات المتحدة وروسيا خسائر مماثلة عندما هُزمت في حروب بالوكالة.

4. تقليل حافز البدائل لاستخدام الدبلوماسية أو الدخول في مفاوضات سلام: إن احتمال استمرار الدعم من أطراف ثالثة يميل إلى تشجيع البدائل على مواصلة القتال؛ مما يؤدي إلى آثار مدمرة في دول البدائل.

لقد أدت الحروب بالوكالة إلى مجاعة واسعة النطاق، ونزوح سكاني، ودمار ثقافي. ورغم هذه المخاطر، من المرجح أن يظل تمويل الحروب بالوكالة مرتفعًا؛ إذ تسعى القوى الكبرى إلى تعزيز مصالحها الإستراتيجية دون الحاجة إلى الانخراط في حرب تقليدية مباشرة.

نماذج من القوى والميليشيات المستأجرة والمسخرة في الحروب بالوكالة

تُعَدُّ الميليشيات المسلحة في إفريقيا ظاهرةً معقدةً ومتشابكةً في نفس الوقت، كما تشكِّل تحديًا كبيرًا للأمن والاستقرار في العديد من الدول الإفريقية. تشهد إفريقيا منذ عقود مستمرة تصاعدًا في تشكيل الميليشيات المسلحة، التي تعد كيانات غالبًا ما تعمل خارج الإطار الرسمي للدولة، ما له آثار سلبية على استقرار الأنظمة السياسية والاقتصادية. يُعزى ذلك إلى تداخل عوامل عدة تشمل ضعف مؤسسات الدولة، والاعتماد على نماذج الحكم التقليدية والقبلية، ناهيك عن التنافس على الموارد الطبيعية، وهو ما أدى إلى ظهور خلايا مسلحة مستغلة في ذلك الفراغ الأمني لصالحها.

ويمكن حصر العوامل المؤدية لهذا النوع الحساس من الحروب في إفريقيا فيما يلي:

1.العقدة الاستعمارية: العديد من الدول الإفريقية كانت عبارة عن مستعمرات للدول الأوروبية، وهو ما خلق مشاكل في تقسيم الحدود وتعدد الأعراق والثقافات داخل تلك الدول، وهو ما أدى إلى نشوب العديد من الصراعات. ومن أجل استمرار حرب النفوذ والسيطرة على الموارد تلجأ القوى الاستعمارية السابقة إلى تقويض استقرار الدول ومحاولة التأثير في صناعة قرارها الأمني والاقتصادي وهو ما يؤثر على طبيعة التحالفات والعلاقات ما بين الدول ومستعمرها السابق.

2.صراع الموارد الطبيعية وتنامي مؤشرات الفقر وزيادة معدلات الهشاشة: القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية مثل النفط والمعادن؛ ما يجعلها محط أنظار القوى الأجنبية التي تسعى للهيمنة عليها. ويعد الصراع على الموارد عاملًا مهمًّا في تقويض استقلال الدول الإفريقية مثل اليورانيوم والمواد الأولية والبترول والمحروقات والثروة السمكية. وهذه الموارد هي التي جعلت النخب الجديدة في دول النيجر ومالي والسنغال وبوركينافاسو تسعى بمختلف الآليات للتخلص من ربقة المستعمر السابق. وللأسف، لا تزال الدول الإفريقية تتصدر مؤشرات الهشاشة التي ترتبط بقياس فشل الدولة، ومن هذه الدول الصومال وجنوب السودان والكونغو وإفريقيا الوسطى ومالي والنيجر وتشاد، مع وجود تقدم من سنة إلى أخرى لدى بعض الدول الإفريقية.

3.الاستقطاب الإقليمي والدولي وغياب الحكامة في إدارة الحياة السياسية: في سياق الحرب الباردة، كانت القوى الكبرى ولا تزال تتنافس على النفوذ في إفريقيا عبر دعم الأنظمة الحليفة لها، سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية. وهو ما ظهر في دول الساحل وليبيا وإفريقيا الوسطى وبحيرة تشاد.

ومن بين أهم الحالات التي مورست فيها هذه الحرب، على سبيل المثال، وليس الحصر، ما يلي:

1. نيجيريا وظاهرة "بوكو حرام"

نشأت جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، سنة 2002، على خلفية رفضها للثقافة الغربية والتهميش الاقتصادي والاجتماعي. لتتحول في منطقة حوض بحيرة تشاد إلى رمزٍ للعنف الطائفي والإرهاب، ما أسفر عن سقوط العديد من الأرواح وتعميق الانقسامات الاجتماعية في البلاد. ومن الواضح بالنسبة للمتتبع للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه الجماعة هو تبنِّيها للرؤية الأممية الراديكالية التي تعد جماعة داعش والنصرة رافدًا أساسيًّا لها، فهي بشكل غير مباشر تمارس الحرب بالوكالة عن هذه الجماعة ولصالحها بما يحقق رؤيتها في تقويض نظام الحكم في نيجيريا(14).

2. ليبيا ساحة الاشتباك والحروب بالوكالة

لعبت الميليشيات في ليبيا دورًا محوريًّا في الصراعات التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي. فقد شهدت المنطقة ظهور عدة فصائل مسلحة تتنافس على السيطرة على الموارد والثروات، كما انقسمت الهوية الوطنية بين القوى الموالية للحكومة والميليشيات المحلية الحاملة لخلفيات قبلية وطائفية مختلفة بعد إسقاط نظام العقيد.

ولا تزال الحالة الليبية تراوح مكانها بسبب صراع الإرادات الإقليمية بين داعم للشرق بإدارة الجنرال خليفة حفتر المدعوم من بعض دول المنطقة، والغرب بقيادة الحكومة المعترف بها دوليًّا والتي يديرها عبد الحميد الدبيبة والتي تحظى بدعم بعض الدول. والواضح طبعًا أن هذا الصراع انعكس على درجة ومستوى بناء المؤسسات واسترجاع هيبة الدولة والانخراط الحقيقي في المسار الدستوري والديمقراطي.

3. جمهورية إفريقيا الوسطى والانقسامات الطائفية

تُعد جمهورية إفريقيا الوسطى مثالًا واضحًا على تأثير الانقسامات الطائفية في إشعال النزاعات المسلحة؛ فقد أدت الصراعات على السلطة والانقسامات بين المسلمين والمسيحيين إلى ظهور ميليشيات على غرار كل من "السيليكا" و"أنتي بالاكا"، وهو ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، من جهة، كما أثَّر وبشكل مباشر على قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار، من جهة أخرى.

وتعد فرنسا الدولة الاستعمارية سابقًا عنصرًا فاعلًا في تأجيج الصراع بين مختلف الأطراف، يدعمها في ذلك الشركات الأمنية ذات الرأسمال الفرنسي. ويشير الكثير من المعطيات إلى أن ميليشيات الأنتي بالاكا تدعمها القوات الفرنسية؛ وهو ما جعل رئيس إفريقيا الوسطى الأسبق، ميشال جوتوديا، يعترف بأن العصابات المسلحة كانت تتلقى أموالًا طائلة من فرنسا لشراء الأسلحة وتقويض استقرار إفريقيا الوسطى وممارسة القتل والإرهاب العرقي والتي كانت تستهدف المسلمين تحديدًا في هذا البلد الصغير.

4. حرب دارفور: من 2003 إلى الآن والاقتتال السوداني-السوداني

تعد هذه الحرب واحدة من أبرز حروب الوكالة التي تجسد التدخلات الإقليمية والدولية؛ حيث دعمت الحكومة السودانية ميليشيات "الجنجويد"، بينما كانت هناك تدخلات دولية من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى غير حكومية.

استمر الوضع في السودان متوترًا عقب الاقتتال الذي اندلع في 2023 بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس القيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو حميدتي.

وعقب تحرير الخرطوم كانت زيارة الجنرال البرهان إلى المملكة السعودية، يوم الجمعة، 28 مارس/آذار 2025، واستقباله من طرف ولي العهد السعودي بمنزلة رسالة واضحة حول الموقف السعودي من الأزمة السودانية، هذا فضلًا عن "منبر جدة" الذي قام بمبادرات جادة في سبيل حلحلة أزمة السودان. وتحظى ميليشيات الدعم السريع بدعم إقليمي غير مصرح به رسميًّا، كما تقف مصر إلى جانب شرعية الجيش السوداني وضرورة احترام سيادة الدولة السودانية، الممثَّلة، حسب الموقف المصري، في مجلس القيادة السوداني.

5. التجربة الروسية: مجموعة فاغنر

تُعدُّ مجموعة فاغنر مثالًا واضحًا للتدخل العسكري غير الرسمي الذي تستخدمه روسيا تحقيقًا لأهدافها في إفريقيا، إذ تُوظَّف هذه المجموعة لدعم بعض الميليشيات المسلحة؛ ما يُعيد رسم ملامح النزاعات ويُعمِّق من صعوبة استرجاع الدولة لسيادتها.

تتركز أنشطة فاغنر في إفريقيا على ضمان استمرارية الأهداف التاريخية لروسيا، وعلى تحقيق الأهداف الحالية لسياستها الخارجية المركزة على حماية مصالح روسيا المتجددة في منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء. تركز في ذلك منظمة فاغنر على الدول ذات الحكومات الضعيفة والديمقراطيات الهشة، مستجيبة في نفس الوقت لمطالب الأمن من حكومات تلك الدول، خاصة في حالة ما إذا شعرت بأنها لم تستفد من دعم كافٍ من الدول الغربية.

وتتدخل هذه المجموعة لمساعدة القادة العسكريين المحليين المدعومين من روسيا ضد الجماعات المتمردة التي تسعى إلى تغيير النظام، بمقابل كبير هو تمكين فاغنر من استخراج الموارد لمصلحتها الاقتصادية مع الوصول إلى المواد الخام والموارد القيمة، التي توجه في نهاية المطاف إلى موسكو، بما يضمن منع وصول أوروبا إلى تلك الموارد(15).

6. التجربة الصينية: الشركات الأمنية الخاصة

ففي الوقت الذي تعتمد فيه روسيا على المقاتلين المرتزقة، فإن الصين من جهتها تسعى إلى تعزيز مصالحها وذلك من خلال إنشاء شركات أمنية خاصة تعمل خارج إطار جيشها الرسمي؛ حيث شهدت هذه الشركات نشاطًا ملحوظًا في حماية المصالح الصينية الاستثمارية في إفريقيا -ضمن مبادرة الحزام والطريق- غير أنه لا يسجل أي تدخل عسكري صيني لتأجيج الصراعات الداخلية أو ممارسة الحرب بالوكالة.

تتبنى الصين عقيدة عسكرية وأمنية استجابية؛ فقد أدت إستراتيجية "الذهاب إلى الخارج" الصينية (zouchuqu zhanlue) وإرشادات "المهمات التاريخية الجديدة" (xin de li shi shi ming)، إلى إحداث العديد من التغييرات في عقيدة جيش التحرير الشعبي والتحديثات اللاحقة له. تم إقرار إستراتيجية وطنية في عام 2000، وتسمى "الذهاب إلى الخارج" أو "الخروج للعالمية"، وهي مبادرة حكومية صينية تهدف لتوفير الدعم للشركات المملوكة للدولة للانتقال إلى الخارج وتأمين أسواق وموارد جديدة. وتعمل الإستراتيجية العسكرية الصينية في إفريقيا على تعزيز هدف الصين المتمثل في تحقيق "النهضة الكبرى للأمة الصينية بحلول عام 2049". ولتحقيق تلك الغاية، تم تكليف جيش التحرير الشعبي بأن يصبح "قوة من الطراز العالمي" بحلول عام 2030(16).

7. القرن الإفريقي والدخول على الخط

تشتد التوترات أكثر فأكثر ويومًا بعد يوم في منطقة "القرن الإفريقي"، وذلك في ظل تسارع الأحداث والاتفاقيات وتبدل التحالفات. ومع نقل الصراع المصري/الإثيوبي حول "سد النهضة" إلى الأراضي الصومالية، تعود مصر لتلعب دورًا محوريًّا في إفريقيا، مع كل ما يجري بين الصومال -ما يسمى بـ"أرض الصومال"/"صومالي لاند"- وإثيوبيا. فالتدخل المصري وتطويرها لعلاقاتها مع الصومال وإريتريا، يشير إلى أن مرحلة جديدة سيشهدها القرن الإفريقي، من خلال دخول القاهرة في الصراع الصومالي من جهة، ومحاولة تقويضها لانتشار نفوذ إثيوبيا من جهة أخرى.

وتعد هذه التطورات المتسارعة في القرن الإفريقي خصوصًا مع إرسال مصر لقواتها إلى الصومال بمنزلة رسالة تشير إلى الطبيعة التدخلية لأطراف إقليمية وهو ما من شأنه أن يفضي إلى مواجهة مباشرة بين المصريين والإثيوبيين، أو إلى حرب بالوكالة. حيث أكدت إثيوبيا، عبر وزارة خارجيتها، في ظل التحركات والتعزيزات المصرية، أنها "لن تظل ساكنة بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة".

8. الساحل الإفريقي: بؤرة الميليشيات وحروب بالوكالة

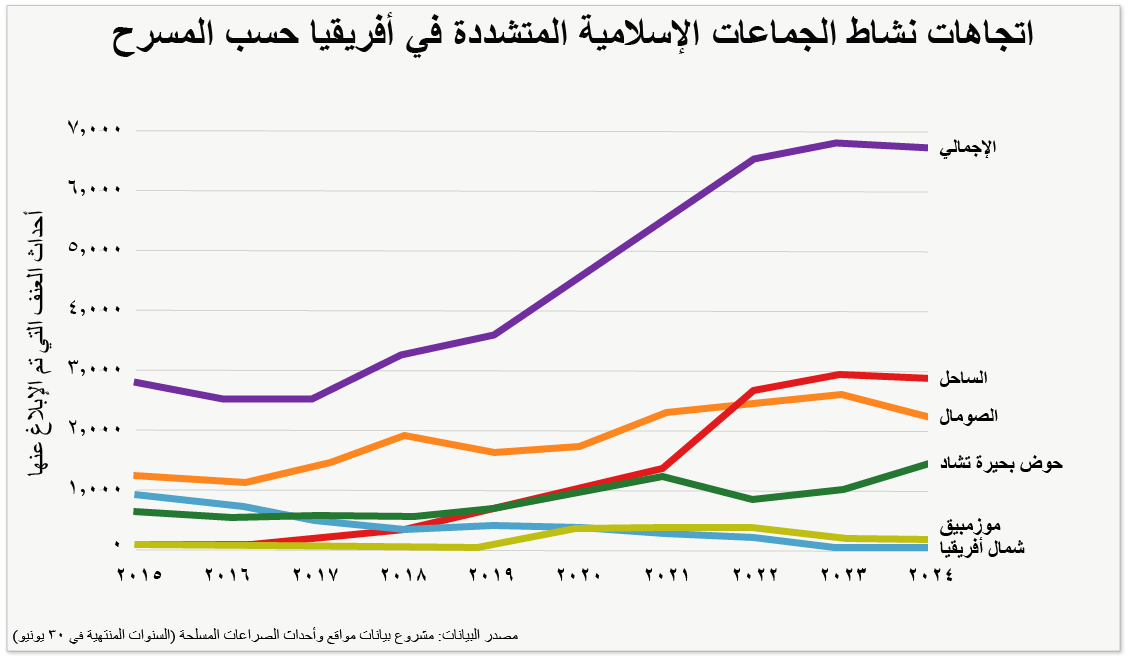

تشير المعطيات الإحصائية إلى أن أكثر من نصف حالات الوفيات السنوية المبلغ عنها (11200 وفاة) تتورط فيها جماعات إسلامية متشددة في إفريقيا. لقد شهدت منطقة الساحل، منذ عام 2021، أعدادًا أكبر من القتلى مقارنة بأي منطقة أخرى في القارة. تتحمل من بين ذلك بوركينا فاسو غالبية الأحداث العنيفة (4%) والوفيات (62%) المرتبطة بالجماعات الإسلامية المتشددة. كما يشهد مسرح عمليات العنف في منطقة الساحل عددًا متزايدًا من الهجمات على المدنيين. فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت هذه المنطقة مسؤولة عن أكثر من نصف الهجمات على المدنيين من قبل الجماعات الإسلامية المتشددة داخل إفريقيا(18).

يبدو أن تصاعد وتيرة العنف ضد المدنيين من قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري وشركائهم من القوات شبه العسكرية (بما في ذلك فيلق إفريقيا الروسي، المعروف سابقًا باسم مجموعة فاغنر) لم يكن من باب الصدفة؛ حيث ارتفع عدد الهجمات من تلك الجهات الأمنية ضد المدنيين بين سنتي 2022 و2024 بنسبة 76% (من حوالي 230 إلى 400 هجوم). وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، قُتل ما يقدر بنحو 4740 مدنيًّا على أيدي هذه القوات. وقد ثبت وبشكل واضح أن العنف الممارَس من قوات الأمن كثيرًا ما يؤدي إلى تعزيز عمليات التجنيد التي تطلقها الجماعات المتطرفة العنيفة(19). وتدريجيًّا، تعزز الدور الأمني الروسي في إفريقيا فقد نشطت المؤسسة العسكرية الروسية في توطيد علاقاتها مع نظيراتها الإفريقية؛ إذ وقَّعت منذ عام 2015 نحو (21) اتفاقية عسكرية مع عدة دول، من بينها: أنغولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتشاد وإثيوبيا وغينيا ومدغشقر ونيجيريا والنيجر وسيراليون وتنزانيا وزيمبابوي. وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة، منها: التدريب الأمني والعسكري، وتبادل المعلومات، والتعاون في مكافحة الإرهاب. كما تخطط لبناء قاعدة بحرية في البحر الأحمر في السودان، وفقًا لتنفيذ الاتفاقية المصدَّق عليها من بوتين، في 16 فبراير/شباط 2020(20).

يمكن إيعاز تزايد العمليات الإرهابية في منطقة الساحل وتمددها إلى غرب إفريقيا إلى المسببات التالية(22):

1. تجاوز الجماعات الإرهابية للعمليات العسكرية والأمنية للمناطق الحدودية: إذ لم تعد الجماعات الإرهابية محصورة في مناطق الساحل التقليدية، بل تجاوزت العمليات العسكرية والأمنية الحكومية، مما سمح لها بتوسيع نطاق عملياتها وتجنيد عناصر جديدة.

2. الملاذات الآمنة في المتنزهات والغابات: توفر الغابات والمتنزهات الشاسعة، مثل مجمع دبليو-أرلي ومنتزه كوموي الوطني ومجمع أوتي، ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية بسبب صعوبة السيطرة عليها ومراقبتها.

3. ضعف التعاون الأمني الإقليمي: يسهم ضعف التعاون بين دول تحالف الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) ودول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في تسهيل حركة الجماعات الإرهابية وتوسعها، حيث يمنع انعدام الثقة تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية.

4. النشاط الإجرامي والإرهابي المتزايد على الحدود: يمكن أن يؤدي ضعف الرقابة الحدودية ونشاط الجماعات الإجرامية، مثل جماعة لاكوراوا في شمال غرب نيجيريا، إلى توسيع نطاق الإرهاب ليشمل مناطق جديدة.

الجهود المبذولة لخفض التوتر الميليشياوي ومكافحة الإرهاب في المنطقة:

يمكن الإشارة إلى بعض الجهود الإقليمية والدولية من خلال الإشارة إلى ما يلي:

- مسار نواكشوط: يعد إحدى الآليات المهمة في مجال مكافحة الإرهاب بالساحل وغرب إفريقيا؛ حيث أنشئ بدعم من الاتحاد الإفريقي بهدف تحقيق السلام في مالي ومنطقة الساحل، إبان ذروة الأزمة الدستورية لسنة 2014. حيث وُضِعَ تصور لـ"مسار نواكشوط"، سنة 2013، من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ليتأسس رسميًّا بعد إعلان 2014 في مدينة نواكشوط الموريتانية، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء (موريتانيا، الجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، ليبيا، مالي، السنغال، ساحل العاج، نيجيريا، غينيا، النيجر). من ميزات "مسار نواكشوط" أنه راعى ديناميكيات العلاقات الجغرافية بين الشمال والجنوب، ناهيك عن الروابط الإثنية والتاريخية الإقليمية بين دول شمال إفريقيا والساحل وغرب إفريقيا المنخرطة فيه.

- آلية مجموعة دول الساحل الخمس: هي آلية أُنشئت سنة 2014 من قبل حكومات خمس دول في الساحل، هي: بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وبدعم رئيسي من فرنسا، بهدف تحديد أماكن نشاط الإرهابيين مع التنبؤ بتحركاتهم في الساحل من أجل وقف اعتداءاتهم وأعمال العنف الأخرى ضد السكان المحليين. حيث شكَّلت المجموعة قوة مشتركة تضم 5000 جندي، وافق عليها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتاريخ 8 مارس/آذار و3 أبريل/نيسان 2017. هذا وقد أعلنت دول الساحل الخمس عزمها إنشاء صندوق ائتماني لجمع المساهمات الطوعية من جميع أنحاء العالم لصالح القوة المشتركة، وقد دعمت هذه المجموعةَ ماليًّا وعسكريًّا دولُها الأعضاء، هذا إلى جانب كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي. في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت تشاد وموريتانيا حل مجموعة دول الساحل الخمس نتيجة انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر منها. من الجدير بالذكر أيضًا أن للاتحاد الأوروبي بعثات ومهام تحت مسمى مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل. من بين تلك المبادرات:

- بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر (EUCAP Sahel Niger): التي أُنهيت مهمتها في 30 يونيو/حزيران 2024، بعدما قرر المجلس الأوروبي عدم تمديد مهمة شراكة الاتحاد الأوروبي العسكرية في النيجر إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران 2024، نتيجة للوضع السياسي الجديد في النيجر، المتمثل في الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز 2023.

- بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب في مالي (EUTM Mali): التي ضمت 22 دولة عضوًا من الاتحاد الأوروبي، لتنتهي مهمتها في 17 مايو/أيار 2024.

- بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في مالي (EUCAP Sahel Mali): التي أُطلقت في 15 يناير/كانون الثاني 2015. مُدِّدت ولايتها من قبل المجلس الأوروبي، سنة 2023، وذلك إلى غاية تاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2025.

كما أن هناك مبادرة أخرى من طرف الأمم المتحدة تمثلت في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي"-(مينوسما)، والتي أُطلقت، عام 2013، بهدف دعم الاستقرار في مالي، عقب العمليات التي شنَّها كل من المتمردين المسلحين والإرهابيين. ليتم إنهاء المهمة الأممية بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2023، وذلك بناءً على طلب وزير خارجية الحكومة العسكرية المالية المؤقتة، بداعي فشل البعثة في تحقيق الاستقرار في البلاد(22).

مؤشرات الإرهاب في إفريقيا والساحل: المخرجات والجماعات العابرة للحدود

أصدر معهد الاقتصاد والسلام الدولي النسخة الحادية عشرة من مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، وهو تقرير سنوي يُنشَر منذ سنة 2012 باللغة الإنجليزية. ويعتمد التقرير وبشكل رئيسي على قاعدة بيانات (Dragonfly’s Terrorism Tracker) مصدرًا أساسيًّا للبيانات. هذا بالإضافة إلى مصادر أخرى، مقدِّمًا في ذلك تحليلًا شاملًا لأهم الاتجاهات والأنماط العالمية المرتبطة بالإرهاب. يُركِّز المؤشر على دراسة الأبعاد المتعدِّدة للإرهاب، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفشِّيه، فضلًا عن طبيعته الديناميكية التي تتطور مع الزمن. كما يُعدُّ التقرير أداة تحليلية مهمة لفهم كيفية تطوُّر الظاهرة الإرهابية وتأثيراتها المتغيرة على مستوى العالم. وتؤكد الوقائع أن أحد أسباب استدامة الأزمات تنامي الميليشيات المسلحة العابرة للحدود بمنطقة الساحل الإفريقي.

يُحلِّل مؤشر الإرهاب العالمي تأثير الإرهاب على 163 دولة؛ ما يعني تغطيته لنحو 99.7% من سكان العالم. ويُعرِّف مؤشر الإرهاب الظاهرة على أنها: "التهديد المنظَّم من خلال استخدام العنف مِن قِبَل فاعلين غير دوليين، خدمة لمصالح معينة، بهدف تحقيق أهداف سياسية، أيديولوجية، دينية، بالإضافة إلى التأثير على سلوك الدول وقراراتها"(23).

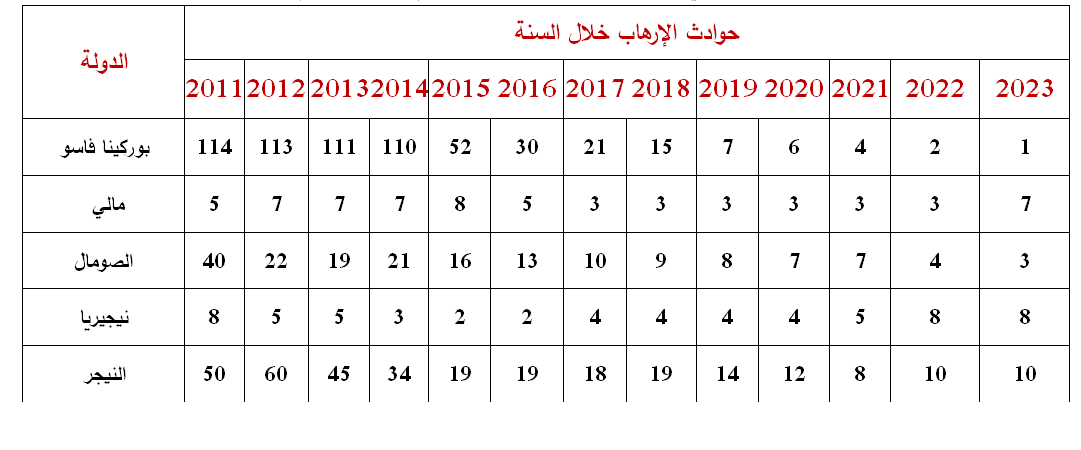

الشكل 1: الدول الإفريقية الأكثر تضررًا من حوادث الإرهاب (2011 – 2023)

وعند الإشارة إلى فاعلين غير دوليين فهي إشارة واضحة إلى وجود كيانات أمنية وعسكرية تلعب دورًا في استدامة عمر الأزمات الهيكلية في إفريقيا ومنطقة الساحل. ويتسم مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2024 بعدة عناصر قوية تسهم في جعله مرجعًا رئيسيًّا لتحليل التهديدات الإرهابية؛ حيث يعتمد المؤشر على بيانات شاملة ومحدَّثة تغطِّي مختلف المناطق؛ مما يُعزِّز دقته في تتبع الأنشطة الإرهابية على مستوى العالم. كما ويتميز المؤشر بمنهجيته الواضحة التي تتيح إمكانية إجراء مقارنات دقيقة بين الدول، هذا إلى جانب قدرته على تقديم رؤى تحليلية من شأنها أن تساعد على فهم تأثير الإرهاب على مختلف المستويات السياسية، الاجتماعية والاقتصادية.

واستنادًا إلى تحليل مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، يظهر بوضوح أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء قد شهدت تدهورًا ملحوظًا في تقييمها العام نتيجةً لتفاقم حدَّة العمليات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي. فقد تصدَّرت دول مثل بوركينا فاسو، والصومال، ومالي، ونيجيريا، والنيجر، قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب؛ حيث ارتفعت مؤشرات الإنذار إلى مستويات عالية، وذلك بفعل العمليات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

وتُعد تنظيمات إرهابية على غرار كل من: "داعش"، وتنظيم الدولة لغرب إفريقيا، وجبهة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة الشباب الصومالية، من أبرز الكيانات الإرهابية الأكثر دمويةً في المنطقة؛ حيث أظهرت فاعليتها في تصعيد حدَّة العنف في إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في منطقة الساحل. كما سجَّلت المنطقة، من جانب آخر، وقوع الحوادث الأكثر دموية في العالم؛ حيث راح ضحيتها ما يقارب 1000 شخص في كلٍّ من بوركينا فاسو، والنيجر، ومالي، ونيجيريا.

مستقبل الحرب بالوكالة في إفريقيا

يمكن تحديد المسارات المستقبلية للحرب بالوكالة في إفريقيا من خلال المسارين التاليين:

- الاتجاه الأول: استمرار الحروب بالوكالة

من شأن حروب الوكالة أن تستمر في القارة السمراء والساحل الإفريقي لاعتبارات عدة، من بينها:

- تنامي توسع الشبكات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، والتي يغذيها عدد كبير من المقاتلين الأجانب المتجولين الذين يستمدون الدعم اللوجستي من الاتجار بالجريمة المنظمة المتماهية مع الإرهاب والراديكالية.

- انتشار القواعد العسكرية الأجنبية على خلفية التوترات الجيوسياسية الصينية-الأميركية المتزايدة (سنة 2019، حيث قامت 13 دولة أجنبية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا بتنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الإفريقية -وذلك أكثر من أي منطقة أخرى في العالم-، إذ لديها إجمالي 47 قاعدة في القارة). في حين تُعد جيبوتي -الدولة الوحيدة في العالم التي تستضيف قوات أميركية وصينية- حيث أنشأت كلٌّ من الصين واليابان أول قاعدة عسكرية لهما في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية) حيث كان الصراع العالمي على استعراض القوى سببًا في مضاعفة الصراعات المسلحة بالوكالة.

- يعتزم المزيد من القوى الأجنبية التأثير على نتائج الصراعات المحلية، مثل ما حدث سابقًا في دولة إفريقيا الوسطى، ومنطقة الساحل، ومنطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا. كما دعت الولايات المتحدة، سنة 2018، العديد من دول المنطقة للانضمام إلى التحالف الذي يهدف إلى التحقق من الطموحات الصينية الخارجية. بهذا الصدد، حذَّر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي آنذاك -الذي كشف النقاب عن إستراتيجية واشنطن الجديدة في إفريقيا- قادة القارة من كون المساعدات الأميركية في المستقبل ستعتمد وبشكل أساسي على دعمهم الدبلوماسي لواشنطن.. وهذه المتغيرات المستحدثة من شأنها إحداث تحالفات جديدة مع مجاميع وتشكيلات عسكرية محلية وغير رسمية لحماية مصالحها. إن سيناريو استمرار الحرب بالوكالة مرتبط بالأساس بالهشاشة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة الإفريقية على بناء منظومتها الأمنية والاستخبارية وضيق أفق التسويات السياسية والدستورية واستمرارية حالات الانقلاب.

- الاتجاه الثاني: تراجع الحروب بالوكالة وانحسارها

إبان خمسينات القرن العشرين، كان رئيس الولايات المتحدة، دوايت أيزنهاور، يعتقد أن الحروب بالوكالة هي "أرخص تأمين في العالم"، نظرًا للمخاطر السياسية المحدودة والتكاليف البشرية التي يتكبدها من يمولونها. في المقابل، كان لهذه الصراعات ثقل كبير للغاية في البلدان التي كانت مسارح عمليات لها. وهو ما يرجح عدم استمرارها في القارة الإفريقية، لاعتبارات أساسية، أهمها:

- بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، تعمل الحروب بالوكالة على استدامة انعدام الأمن وإيقاع البلدان الإفريقية في دوامة من الفقر المتوارث بين الأجيال. وهي فضلًا عن ذلك، تعمل على تجفيف احتياطيات النقد الأجنبي الضئيلة المتاحة لهذه البلدان مع تضييق الحيز المتاح للمناورة في ميزانيتها الضعيفة، في حين تعطِّل التقدم الديمقراطي، وهو ما تجلَّى من خلال عودة موجة الانقلابات العسكرية خلال العقد الأخير.

- يمثل الإنفاق على الدفاع في إفريقيا متوسط 8.2% من الإنفاق العام، في حين أن متوسط الإنفاق العالمي بلغ 6.5%. وهي أعلى بكثير في البلدان المتأثرة بالصراعات، على غرار مالي (18%) وبوركينا فاسو (12%). (ووفقًا للمعهد السويدي، فإن ثلاثًا من بين الدول الإفريقية الخمس التي شهدت أكبر زيادة في إنفاقها العسكري -مالي، بزيادة قدرها 339٪ خلال السنوات العشر الماضية، والنيجر (288٪)، وبوركينا فاسو (238٪)- تقاتل الشبكات الإرهابية في منطقة الساحل. هذا الشريط الفقير من تلك الأرض الممتدة عبر القارة، من السنغال إلى السودان وإريتريا(24). وبالمجمل، ستتراجع الحرب بالوكالة عند تحسن مؤشرات التنمية الإنسانية في إفريقيا وتطور مؤشرات جودة الحكم والقانون.

خاتمة

يمكن القول: إن إفريقيا ومنطقة الساحل تنتقل اليوم وبشكل تدريجي إلى التغيير الراديكالي وذلك بالانقلاب على الأنظمة السياسية التي تحكم القارة بالوكالة، خصوصًا تلك الدول التي عاشت، ولسنوات، تحت حكم شخصيات سياسية تملك جنسية المستعمر السابق، وتحديدًا فرنسا، كما أن معاملاتها الاقتصادية ظلت تتم منذ عقود بالفرنك الإفريقي الذي يتم سكُّه في بنوك باريس... وهي تعيش حاليًّا تحت حكم أنظمة سياسية فتية تحركها نزعة تغييرية مستندة إلى الحاضنة الشعبية الداعمة لاستكمال عملية الانقلاب على الماضي الاستعماري والتحرر من ربقة الوضع السياسي والأمني المرتهن لفرنسا تحديدًا.. ويبدو المزاج الإفريقي العام راضيًا بهذه التغييرات غير الدستورية ما دامت تُخرج بلدان الساحل من الحكم بالوكالة القائم على مقاربة عسكرية خالصة، نحو محاولة بناء مقاربة جديدة تقوم على الربط بين الأمن والتنمية والتحرر من التواجد العسكري الاستعماري الفرنسي، حتى ولو كان ذلك عبر بناء شراكات عسكرية جديدة مع الوافد الروسي القديم/الجديد أو من خلال المتعامل الصيني الزاحف بقوة نحو إفريقيا وبهدوء عبر طريق الحرير.

إن الحديث عن الحكم بالوكالة يشير، حسب وجهة نظري، إلى تلك النخب الإفريقية التي ظلت رابضة على أنفاس الشعوب الإفريقية.. هذه النخب التي تماهت مع المشاريع الفرنسية إما عن طريق المصاهرة والزواج أو عن طريق التجنس ومن ثَمَّ إعلان الولاء المطلق للمستعمر السابق.

لا تُعد مسألة الجنسية المزدوجة في إفريقيا الفرنكفونية مجرد قضية قانونية أو إدارية، بل هي مؤشر بنيوي على هيمنة مستمرة، موروثة من النظام الاستعماري الفرنسي. وهي تجسيد واضح لما كان غرامشي يصفه بـ"الهيمنة الثقافية" أو "الهيمنة القائمة على القبول الطوعي"، أي قدرة قوة أجنبية -مثل فرنسا الاستعمارية- على فرض قيمها ومؤسساتها ووكلائها داخل المجتمعات الإفريقية بوصفها أمورًا "طبيعية" و"حديثة" و"متفوقة".

في عدة بلدان من غرب إفريقيا، مثل ساحل العاج، وبنين، والسنغال، بالإضافة إلى دولة مدغشقر، تحوَّلت الجنسية المزدوجة إلى أداة للسيطرة غير المباشرة على صناعة القرار المحلي الإفريقي؛ إذ تسهم في إنتاج طبقة سياسية عابرة للحدود، تم تكوينها وتمويلها -بل واختيارها أحيانًا- في أروقة الجمهورية الفرنسية، وهي طبقة تحتفظ بولاء مزدوج بين باريس وما تدَّعي أنه "الوطن الأم".

لنأخذ مثالًا أندري راجولينا، رئيس مدغشقر، أو تيجان تيام، الطامح إلى رئاسة ساحل العاج: إن امتلاكهما أو حفاظهما على الجنسية الفرنسية ليس مجرد صدفة. بل هو بمنزلة تأمين جيوسياسي، وشبكة أمان، بل وعلامة قبول دولي. ويشبه هذا تمامًا ما وصفه غرامشي بـ"المثقفين العضويين"، الذين يتحوَّلون إلى أدوات بيد السلطة المهيمنة، يخدمون البنية الفوقية الإمبريالية من داخل المجتمعات التابعة.

كما أن كثيرًا من رؤساء إفريقيا من المتزوجين بفرنسيات جعلتهم في موقف الولاء المزدوج والتبعية إلى القرار الأمني والاقتصادي الفرنسي تحديدًا؛ وهو ما يلاحَظ في حالات بعض الرؤساء مثل الغابون وساحل العاج على وجه التحديد.

إن استدامة هذه النخبة المزدوجة الهوية لا تنفصل عن مشروع أوسع: إعادة استعمار عبر النخب. فبدلًا من إرسال الجيوش كما في الماضي، يتم إرسال البعثات التعليمية، وتُشكَّل نخب إفريقية شابة في المدارس الفرنسية، ثم تُمنح جوازات سفر أوروبية، ويُسمح لها بعد ذلك بـ"غزو" السلطة المحلية عبر صناديق الاقتراع. وبمجرد وصولها إلى السلطة، يكون بصرها موجَّهًا إلى الإليزيه، لا إلى شعوبها.

وهذا ما كان غرامشي يسمِّيه "الاستيعاب السلبي" أو "الاحتواء الطوعي"؛ حيث لا يُحارَب الشعب بالقوة المباشرة، بل بالإغواء الأيديولوجي.

إن الجنسية المزدوجة، تمامًا كحالات الزواج العابر للحدود، ليست حقائق محايدة. بل تمثل مظاهر مرئية لنظام غير مرئي، هو نظام "فرانس أفريك" الذي يجدِّد نفسه باستمرار، ظاهريًّا في صورة حديثة، لكنّه متجذِّر في آليات خفية من الإخضاع الثقافي والسياسي والاستتباع في القرارات المصيرية.

إن تحرير إفريقيا لن يتحقق فقط بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية أو إلغاء العملة الاستعمارية، بل لابد له من ثورة تستهدف البنية السياسية ذاتها، ومن قطيعة مع النخب ذات الولاء المزدوج، ومن استعادة السياسة بوصفها تعبيرًا عن السيادة الشعبية، لا امتدادًا للدبلوماسية الاستعمارية. إن الميليشيات الثقافية أخطر من الميليشيات العسكرية فالأولى خطرها إستراتيجي مستدام والثانية خطرها مؤقت يمكن أن يتم تحجيمه أو القضاء عليه وفق آليات محددة... كما أن القضاء على مقاربة الحكم بالوكالة من شأنه أن يقضي على الحرب بالوكالة ويبشر بفجر جديد للقارة الإفريقية قوامه التنمية والأمن.

1) شادي إبراهيم، الحدود البينية والصراعات في إفريقيا: الجذور والظواهر، مركز الجزيرة للدراسات، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (تاريخ الدخول: 15 مارس/آذار 2025)، https://studies.aljazeera.net/ar/article/5764

2) - Andre Beaufre. (1965). An Introduction to Strategy. New York; Frederick A. Praeger Inc.

3)- Philip Windsor. (2002). Strategic Thinking: An Introduction and Farewell. United States of America; Lynne Reinner Publishers, Inc. pp. 26-7.

4)- Geraint Hughes, My Enemy’s Enemy: Proxy Warfare in International Politics (Brighton: Sussex Academic Press, 2012), p. 78

5)- K. J. Holsti, The State, War and the State of War (Cambridge: Cambridge University Press, 1996),

6)- Richard Ned Lebow, Why Nations Fight (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 119.

7) عزت إبراهيم، حروب الاستنزاف “الجديدة” والوكلاء في النظام الدولي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 29 مايو/أيار 2024 (تاريخ الدخول: 2 أبريل/نيسان 2025)، https://shorturl.at/FaRXq

8) للاستزادة أكثر، يطالَع: حمدي عبد الرحمن، اتجاهات الصراعات العنيفة في إفريقيا، سلسلة كراسات إفريقية، 2022، مركز أبحاث جنوب الصحراء لندن.

9)- Richard Ned Lebow, Why Nations Fight (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), p. 97.

10) من أول من كتب في الموضوع هو: بيرتيل دنير، عام 1981، من خلال دراسته المعنونة: "تدخل الوكيل في الحرب الأهلية".

B. Duner, “Proxy Intervention in Civil wars,” Journal of Pease Research, vol. 18, no. 4, p. 356, 1981.

وينظر أيضًا: أندرو مومفرود، الباحث في شؤون الأمن والإستراتيجية، في مقال نشره سنة 2017.

A. Mumford, “The New Era of the Proliferated Proxy War,” Real Clear Defense, 16 November 2017.

11)- Proxy wars in Africa, adverse consequences, Ethiopian Press Agency, September 19, 2024 (accessed April 2, 2025): https://press.et/herald/?p=102553

12)- What Cold War events led to proxy wars in Africa? Tutor Chase (without date) (accessed April 2, 2025): https://shorturl.at/Gf1J5

13)- Proxy war.. armed conflict, Written by L. Sue Baugh, Britannica, Last Updated: Mar 6, 2025 (accessed April 2, 2025): https://www.britannica.com/topic/proxy-war

14) بالصور.. الخريطة الكاملة للمسلحين والإرهابيين في إفريقيا، اليوم السابع، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2027 (تاريخ الدخول: 30 مارس/آذار 2025)، https://tinyurl.com/bdbvasen

15) الساحل الإفريقي: سباق تسلح محموم ونذر حرب بالوكالة يؤججها صراع روسي غربي صامت، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 22 يوليو/تموز 2024 (تاريخ الدخول: 3 أبريل/نيسان 2025)، https://tinyurl.com/49547rkv

16) تزايد النزعة العسكرية لسياسة الصين تجاه إفريقيا، مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 (تاريخ الدخول: 5 أبريل/نيسان 2025)، https://tinyurl.com/45wc4c6e /

17) حسين زياد منصور، حرب بالوكالة تشتعل في "القرن الإفريقي"، موقع لبنان الكبير، 15 سبتمبر/أيلول 2024 (تاريخ الدخول: 7 أبريل/نيسان 2025)، https://www.grandlb.com/politics/89900/

18) تهديد الجماعات الإسلامية المسلحة المتنامي باستمرار داخل إفريقيا، مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية، 29 أغسطس/آب 2024 (تاريخ الدخول: 17 أبريل/نيسان 2025)، https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-mig-2024/

19) نفس الإحالة السابقة.

20) نجلاء مرعي: النفوذ العسكري الأميركي في إفريقيا في ظل التدافع الدولي، أبعاد للدراسات الإستراتيجية، 8 أبريل/نيسان 2024 (تاريخ الدخول: 18 أبريل/نيسان 2025)، https://tinyurl.com/4mc25yh2

21) حمدي عبد الرحمن حسن، الاتجاه غربًا: تحولات الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل، قراءات إفريقية: 6 أبريل/نيسان 2025 (تاريخ الدخول: 12 أبريل/نيسان 2025)، https://tinyurl.com/3wpe23xk

22) الإرهاب في غرب إفريقيا والساحل: ما بعد تغير الأنظمة السياسية والمبادرات البديلة لمكافحته، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 (تاريخ الدخول: 13 أبريل/نيسان 2025)، https://acpss.ahram.org.eg/News/21262.aspx

23) مريم فراج، قراءة تحليلية لموقع إفريقيا جنوب الصحراء في مؤشِّر الإرهاب العالمي لعام 2025، موقع قراءات إفريقية، 20 مارس/آذار 2025 (تاريخ الدخول: 3 أبريل/نيسان 2025)، https://tinyurl.com/mwn73nz3

24) يسري أحمد العزباوي وفاطمة الرميثي، الأسباب والدلالات: تزايد الإنفاق الدفاعي على الجيوش في ظل بيئة إستراتيجية مضطربة، تريندز للبحوث والاستشارات، 21 مارس/آذار 2024 (تاريخ الدخول: 20 أبريل/نيسان 2025)، https://tinyurl.com/y2t54jv2