هدفنا من خلال هذا العمل هو تحليل التحديات الاقتصادية التي ستجابهها تونس تحت إدارة رئيس الحكومة الجديد للفترة 2020-2024. وفي الواقع، لم تتوصل تونس إلى تحقيق معدلات نمو عالية ولم تعزز موقعها في التجارة العالمية وسلاسل قيمتها وقد واجهت صعوبات في التغلب على البطالة وعلى هشاشة الاقتصاد الكلي متعددة المصادر، مما زاد في الاحتجاجات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي. ومن المؤكد أن ضعف الأداء الاقتصادي هذا إنما هو من آثار الانتقال المؤسسي، وأيضًا من الطريقة التي أُديرت بها المرحلة الانتقالية سياسيًّا؛ تلك الطريقة كانت أيضًا حاسمةً في تحديد الواقع الذي سيحكم فيه الفخفاخ والتي ظلت تهدد عملية الانتقال بأكملها، خاصة مع صعود أحزاب شعبوية(1)، وأخرى ذات مراجع أيديولوجية مناهضة لنوعية نظام الحكم القائم. وأما عن نوعية هذه التحديات الاقتصادية فهي تتمحور حول التوفيق بين البُعديْن، الآجل والعاجل، والبُعديْن، الاجتماعي والاقتصادي، وبين البُعد المؤسسي الرسمي واستراتيجيات مجموعات الضغط الباحثة عن الريع. كل هذه التحديات لم تُرفع بالمنهجية المطلوبة خلال الفترة النيابية السابقة. وفي هذا الإطار، نقدم جملة من التوصيات الاقتصادية تتعلق بأهم التحديات الاقتصادية والمؤسسية.

مقدمة

كما في سائر الدول المتعرضة لوباء فيروس كرونا التاجي المستحدث، ضاعفت الأزمة الصحية الحالية في تونس التحديات الاقتصادية المطروحة أمام حكومة إلياس الفخاخ ذات المسار الصعب في التشكيل. وبالرغم من التداخل بين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة الصحية المستحدثة من جهة والتحديات الاقتصادية الهيكلية المتراكمة من جهة أخرى، فإن تحليل كل منها على حدة يكون أفضل باعتبار أن إفرازات الأزمة المُستحدثة وتبعاتها المنتظرة التي قد تدوم لفترة طويلة تحتاج إلى أدوات تختلف ولو جزئيًّا عن تلك المُعتمدة في تحليل التحديات المتراكمة والمتعلقة أساسًا بالانتقال الديمقراطي. ذلك أن هذا الانتقال قد طغت عليه التجاذبات السياسية مما أثَّر سلبًا على الاستقرار الحكومي وأفضى إلى خيارات اقتصادية قصيرة الأجل في الدورات النيابية السابقة. ومن المؤكد أن ضعف الأداء الاقتصادي هذا إنما هو كذلك من آثار الانتقال المؤسسي حيث تضعف الدولة وتتلاشى فعالية القواعد المؤسسية، وأيضًا من الطريقة التي أُديرت بها المرحلة الانتقالية سياسيًّا؛ تلك الطريقة كانت أيضًا حاسمةً في تحديد الواقع الذي سيحكم فيه الفخفاخ والتي ظلت تهدد عملية الانتقال بأكملها، خاصة مع صعود أحزاب شعبوية(2)، وأخرى مناهضة لنوعية النظام شبه البرلماني للحكم برمته.

وفي هذا الإطار الانتقالي متعدد الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية، نتطرق فيما يلي إلى أهم التحديات الاقتصادية التي تنتظرُ التونسيِين في المنظور القريب والمتوسط وإلى الاختيارات المُمكنة من حيث السياسات الاقتصادية ونطاقها. فهل لحكومة الفخفاخ قدرة على المواءمة بين التسريع في مسار الانتقال الديمقراطي والارتقاء بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيما وأن هذه المواءمة لم تكنْ أولويةَ أجندة الحكومة السابقة، كما يبدو في خطابها الرسمي أو من خلال مشاريع قوانين المالية والموازنات العامة؟ وإذا بدا ذلك صعب التحقيق، ما المعوقات حيال ذلك؟ وما شروط تخطيها؟

وفي هذا السياق، نُخصص الجزء الأول من هذه الورقة للتحديات الهيكلية الثابتة المنتظَر مواجهتها من الحكومة التونسية الحالية والمتعلقة أساسًا بالتنمية المتوازنة في أبعادها المختلفة والتوظيف واستدامة الموازنات العامة، ثم نهتم في الجزء الثاني بالتحديات الإضافية المتعلقة بأزمة الفيروس التاجي المستجد ووضعه، ونقدم تحليلًا مقتضبًا حول واقع الاقتصاد الكلي بنهاية عام 2019 كما نقدم تقديراتنا المتعلقة بنهاية عام 2020، ثم نختتم ببعض من التوصيات السياسية الاقتصادية.

I. تحديات اقتصادية هيكلية تواجه حكومة الفخفاخ

التحدي الأول: التوفيق بين البُعد الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية

أُخذت الثورة لدى أغلب التونسيين على أنها عملية تسمح بالانتقال من الفقر إلى الثراء ومن التهميش إلى الشمول ومن حظر المبادرات إلى تحريرها، ومن التفاوت بين الناس والجهات إلى العدالة والشفافية في توزيع الأدوار والثروات. وفي هذا السياق، وجب إرساء "مفتاح توزيع" جديد (Key Distribution) للثرْوة، يجسد وضعًا جديدًا ومفهومًا لدولةٍ تختزل "عقدًا اجتماعيًّا جديدًا". إلا أن الحكومات السابقة لم تُعِر هذا التحدي الاهتمام اللازم و"استهلكت المصطلحات" بدون الالتفاف إلى إرساء آليات عملية تؤطِّر توقعات الناس وخاصة الفئات الضعيفة والفقيرة منهم؛ تلك الفئات التي انخرطت في موجة من الاحتجاجات والتعبير عن عدم الرضا بالضغوطات ذات الطابع المطلبي الفوري. ولما كانت الدولة ضعيفةً جرَّاء الصدمة المؤسسية التي تلقتها خلال الثورة، عمدت الحكومات السابقة على الزيادة في التحويلات الاجتماعية المباشرة للعائلات المعوزة(3)، واجتناب بعض الإجراءات الأخرى المُعلنة مثل التقليص من حجم الدعم أو الترفيع من سعر المحروقات(4). وفي ذات الوقت، كانت سُبل خلق الثرْوة التي تحتاج إلى الارتقاء بالأداء الاقتصادي الإجمالي وبالمردودية الاقتصادية للمؤسسة وللاستثمار وللقوى العاملة وللشراكات الإقليمية والدولية، والتي من المفروض أن تسهم في تنويع واستقرار موارد الدولة في الأجل المتوسط، دون الاهتمام اللازم من الحكومات السابقة. فتعطلت الإصلاحاتُ الهيكلية اللازمة وانخفض الأداء الاقتصادي المختزل أساسًا في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المنخفض ونسبة البطالة المرتفعة، وأصبحت المالية العامة هشةً بدون القُدرة على الاستجابة التامة إلى المطالب الاجتماعية المتسارعة. وإضافة إلى ذلك، كان مهمًّا أن تتم التحويلات الاجتماعية لصالح التونسيين الأكثر فقرًا والذين يعانون من أضرار التفاوتات الاجتماعية، كعربون "تصالح واستقرار في العلاقة بين الدولة والمهمشين"؛ تلك العلاقة التي تميزت بالتوتر منذ الاستقلال(5). وللقيام بذلك، وجب خلق الثروة؛ الأمر الذي يتطلب الكفاءة في استخدام الموارد الثروات وضمان حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وهذا في حد ذاته تحد يصعبُ التغلب عليه، حتى في سياق خارج الانتقال الديمقراطي في الدول النامية.

لذا، يُصبح التوفيق أو التحكيم (Trade-off) بين البُعد الاجتماعي المُختزل –هنا- في التحويلات المباشرة من جهة والأداء الاقتصادي من جهة أخرى، والذي يشترط تحقيق مردودية نفقات الاستثمار والعقلانية الربحية، تحديًا مهمًّا لم يفتأ يطفو على السطح؛ ذلك أنه لا يُفضي بالضرورة إلى الوضع الاقتصادي الأمثل من الدرجة الأولى (First Best Equilibrium)، حسب علم الاقتصاد (ليبسي ولنكسر، 1956)(6). ولو تأملنا في التجارب العالمية الناجحة نسبيًّا في التوفيق بين التوزيع الأعدل والنمو الاقتصادي الأعلى لوجدناها قليلة العدد باستثناء تلك التي "ضحَّت" بجيل كامل، عمل وكدَّ وأنتج الثروة خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي ليعيش الجيل الموالي في واقع أكثر عدالة في التوزيع وأكثر ثروة مثل التجربة الكورية الجنوبية، كما يحللها جون باج (1994)(7)، وتَصِفُها آليِسْ آمزدن (1989)(8). لكن بصفة أعم، كانت التوفيق بين البُعد الاجتماعي والنمو مُعتبرًا مُستحيلًا في النظريات التقليدية حيث إن الاستثمار يحتاج إلى ادخار. هذا الأخير لا يمكن مراكمته إلا من قِبل الفئة من المجتمع ذات النسبة المنخفضة للاستهلاك من الدخل، وهي فئة أصحاب رأس المال المادي والمالي (بازينتي، 1962) ، (كالْدور، 1960)(9). ولئن كانت وجهات النظر هذه قد تجاوزها الزمن في الأدبيات الحديثة والتجارب الدولية، فهذا لا يعني أن صانعي القرار في بلد ما لا يتبنونها. وفي الواقع، تُظهر وجهات النظر الحديثة للنمو الاقتصادي والتجارة الدولية أنه من المُمكن التوفيق بين النمو والتوزيع في حالة الاستثمار الكافي في رأس المال البشري وفي عوامل الإنتاج ذات العائد غير المتناقص. ونتيجةً لذلك، تمكنت كوريا الجنوبية وبقية الدول المعروفة بـــ "النمور الآسيوية" من التميز بأدنى معاملات "جيني" في العالم وأعلى معدلات النمو(10).

وفي تونس، أصبحت موارد الدولة الذاتية في بداية عام 2020 شحيحةً سواء بسبب الشركات الحكومية ذات العجز المالي الهيكلي أو من التهرب الضريبي، وانخفاض حجم الاستثمار الخاص الذي لعب دورًا مهمًّا في التسعينات في النمو الاقتصادي وفي استيعاب الجزء الأكبر من القوى العاملة حديثة التخرج من المؤسسات التعليمية. (انظر الفقرة xxx أدناه). ولذلك، من المنتظر أن تهتم حكومة الفخفاخ بهذين الجانبين؛ فإذا غُلِّب جانبٌ على الآخر فستصعب مهمة النجاح في الاثنيْن. فإذا بقي النمو ضعيفًا، وبالتالي التوظيف ضئيلًا، لن تكفي سياسة التحويلات المباشرة لضعفاء الحال لتحقيق هدف محاربة الفقر والتهميش والتفاوت الاجتماعي والمكاني، ولذلك نراه تحديًا مهمًّا.

التحدي الثاني: مجابهة معضلة البطالة الهيكلية

بعد ارتفاعه من حوالي 14% في عام 2010 إلى 18.9٪ في عام 2011 بسبب ضعف الأداء الاقتصادي في سياق الثورة ورجوع العديد من العُمال التونسيين من ليبيا بسبب الأحداث هناك، اتجه معدل البطالة نحو الانخفاض تدريجيًّا إلى حوالي 15.6٪ في عام 2016. ومنذ ذلك التاريخ، استقرت نسبة البطالة للمرة الأولى في تاريخ العقود الأربعة الماضية عند حوالي 15٪ لمدة 5 سنوات متتالية؛ وهو معدل مرتفع إلى حد ما وأعلى من متوسط البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي هو بنسبة 11٪ في عام 2019 (المصدر: صندوق النقد الدولي). وتُهيمن أكثر من 80٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة جدًّا على هيكل الجهاز الإنتاجي(11). ويتكون الباقي بشكل رئيس من مجموعات عائلية، كما لا تقوم أغلب الأنشطة الإنتاجية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على أفضل العمالة من حيث المهارة، في حين تتكون الحصة الأكبر من العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الشباب ذوي المهارات المُحتملة الأعلى والمتمركزين في المناطق الداخلية ذات مؤشرات النمو الأقل ارتفاعًا.

الجدول (1) نسبة البطالة في تونس (2016-2019)

|

% |

الربع الأخير 2016 |

الربع الأخير 2017 |

الربع الأخير 2018 |

الربع الأخير 2019 |

|

معدل البطالة |

15.5 |

15.5 |

15.5 |

14.9 |

|

معدل بطالة الذكور |

12.5 |

12.5 |

12.5 |

12.1 |

|

معدل البطالة إناث |

23.1 |

22.9 |

22.9 |

21.7 |

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تونس.

الجدول (2) توزيع نسب البطالة في تونس حسب المناطق (2019)

|

المنطقة |

الوسط الشرقي |

شمال شرق |

دائرة تونس |

وسط الغرب |

الشمالية الغربية |

الجنوب الشرقي |

الجنوب الغربي |

مجموع |

|

معدل البطالة (%) |

10.2 |

10.6 |

15.9 |

17.5 |

20.3 |

22.2 |

24.8 |

15.3 |

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تونس.

ولما كانت المعدلاتُ تُخفي التفاوتات، فإن متوسط البطالة الإجمالي (حوالي 15%) يخفي التفاوتات بين الإناث والذكور -مثلما هو مبين في الجدول (1)، وكذلك بين المناطق كما هو موضح في الجدول (2). وفي هذا الإطار، تجدرُ الإشارة إلى أن مناطق الساحل التونسي تتميز بنسب البطالة الأقل، وكلما اتجهنا غَربًا أو جنوبًا ارتفعت نسب البطالة. وقد لا يتسع المجال للتوسع والتفصيل، فإننا قد برهنَّا إحصائيًّا على أن التوزيع المكاني لنسب البطالة في تونس يتوافق تمامًا مع التوزيع المكاني لـــــ (1) المواقع المكانية للشركات الخاصة، و(2) لتوزيع إجمالي تكوين رأس المال الثابت العام(12)، و(3) لمواقع مؤسسات التكوين المهني الخاصة والحكومية(13)، و(4) انخفاض الكثافة السكانية، و(5) انخفاض التشبيك بين المناطق (يُقاس أساسًا بوسائل الاتصال المتوفرة). ولذلك، نخلُص إلى أن قضية البطالة في تونس إنما هي هيكلية، راكمت تداعياتها في "التركيبة الثنائية" من حيث التنمية بين الساحل وغرب البلاد(14)، وما هذه العناصر الخمسة سوى تشخيصية للطابع الهيكلي لأسباب البطالة في تونس.

وما استمرارية البطالة في مستوى ثابتٍ تقريبًا (حوالي 15%) طيلة العديد من الأرباع السنوية من الزمن إلا دليل إضافي على أنها ظاهرة هيكلية، تحتاج ربْطَها بالعديد من الأدوات التحليلية والأسباب الاقتصادية، يمكن اختزالُ أهمها -حسب رأينا- كما يلي:

(1) النمو المُحتمل والبطالة الهيكلية

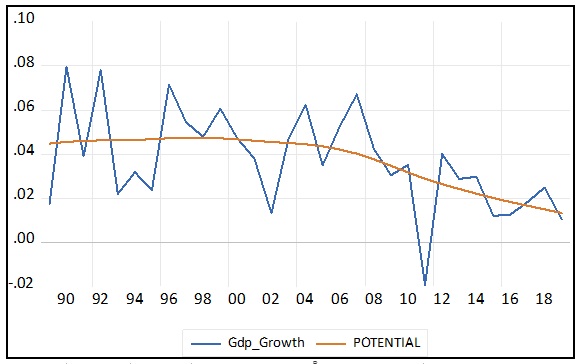

يميز الرسم البياني أدناه(15)، بين النمو الاقتصادي الفعلي (الخط الأزرق) والنمو الاقتصادي الكامن أو المُحتمل(16) (الخط الأحمر) خلال الفترة من 1989 إلى 2019، والتي تظهر قِيم كل منهما في المحور الرأسي الأيْسر.

يرصدُ هذا الرسم البياني تاريخ النمو في تونس المتصف بتقلبات في منحى تنازلي يعكس الصدمات التي تلقاها الاقتصاد كما يعكس عدم الارتقاء إلى مسار نمو أعلى وتراكم التحديات. ويشهد هذا البيان على أهم المحطات طيلة حواليْ ثلاثة العقود الماضية مثل الخروج النسبي من أعوام الركود (1986-1987) نتيجةَ تقهقر موارد الدولة وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي منذ عام 1984؛ الأمر الذي دفع بالبلاد إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للتداين واعتماد "برنامج الإصلاح الهيكلي" في منتصف عام 1986. ونجد كذلك انخفاض النمو إلى ما يقرب من 1.3% في عام 2002 بعد أن كان حوالي 3.8% في عام 2001، وذلك بالآثار المتأخرة للأزمة الاقتصادية في أوروبا في عامي 2001 و2002.

ويبيِّن الرسم البياني أيضًا تراجع النمو في عام 2009 حيث تأثر الأداء الاقتصادي بأزمة الرهن العقاري لعام 2007 إذ كانت تداعياتها على الاقتصاد المحلي متأخرةً في الزمن باعتبار عدم انفتاح السوق المالية التونسية على الأسواق المالية العالمية. وقد مرَّت، هذه التداعيات، عبر قنوات غير مباشرة ومنها تقلص الاستثمارات الأجنبية وتباطؤ التصدير ولكن كذلك "شعور المُستثمرين في الأسواق المالية" (Sentiment Investors) الذي يختزل توقعاتهم السلبية وعدم يقينهم وانخفاض مواردهم التجارية(17). وتُضاف إلى تداعيات أزمة الرهن العقاري آنذاك، احتجاجاتُ عام 2008 الدامية في الحوض المنجمي في الجنوب الغربي للبلاد وكذلك تحركاتُ أهالي الجنوب الشرقي في عام 2006 في الحدود مع ليبيا وتصادمهما مع السلطة إزاء قراراتها بتشديد الرقابة على التبادلات التجارية في تلك المنطقة والتي تعتبرها "موازيةً وغيرَ مُهيكلة". وأخيرًا، يوضح الرسم البياني الصدمة التي تلقاها الاقتصاد عام 2011 بنسبة نمو سالبة (-1.9%) إبان سقوط النظام (وهي النسبة الأضعف طيلة حوالي أربعين سنة الماضية) بما صاحبه من شللٍ في جُلِّ القطاعات الإنتاجية وتفكك المؤسسة وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية التي سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن المنحى التنازلي للأداء الاقتصادي التونسي بدأ منذ عام 2000 حيث كان النمو الكامن أو المُحتمل في العام السابق (أي 1999) حوالي 4.7% والنمو الفعلي 6.1% وهي النسبة الأعلى خلال كل الفترة (1986-2019). ذلك أن الاقتصاد قد بلغ مداه ولم يتم تحريكُ عوامل جديدة لمسار تنموي أعلى قادر على استيعاب الوافدين الجُدد إلى سوق العمل، بالرغم من الدراسات العديدة و"الإصلاحات" المُعلنة في نظام التعليم العالي ونظام التدريب المهني. فقد بدأ هذا المنحى التنازلي يتسارع بنهاية الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002-2006)، ثم تسارع أكثرَ -كما يبينه الرسم البياني- بدايةً من عام 2008 بتفاقم البطالة وشحِّ موارد الموازنة العامة وتوسع دائرة نفوذ السلطات غير الرسمية وضيق الحيز المالي (Fiscal Space)، وأسبقية المحاباة والفساد المالي والإداري على القواعد المؤسسية الرسمية كما تقر به تقارير البنك العالمي(18).

لذلك، فإن تحدي مجابهة معضلة البطالة الهيكلية يرجع في النهاية إلى تحدي الارتقاء بمسار النمو المتوسط وطويل الأجل الذي يحتاج ليس فقط إلى انخراط الاستثمار الخاص ولكن كذلك إلى إصلاحات تنموية هيكلية وشاملة مُستلهمة من التجارب الناجحة وآخذة بالاعتبار خصائص الواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي. وهذا ما لا يبدو جليًّا في "برنامج الحكومة" المعلن في مجلس النواب أثناء جلسة منح الثقة لها. فقد اختار رئيس الحكومة المكلف مقاربة قطاعية مبنية على الأولويات، وقد لا تكون الأفضل لأن مكونات القضايا العالقة والتحديات كلها متداخلة، كما نبين في هذه الورقة.

رسم بياني (1) تطور نسبة النمو الاقتصادي في تونس حسب (المُحتمل(*) والفعلي، 1988-2019)

(2) حركية أو تنقل القوى العاملة (Labor Mobility)

تُبين حركية أو تنقل القوى العاملة بين المناطق والقطاعات قدرات تكيف سوق العمل مع الصدمات التي يتلقاها الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية. فقد شهدت تونس حركية بين القطاعات أقل بكثير من الحركية بين الجهات بين أعوام 2011 و2013. الا أن بعد هذا التاريخ، بدت الحركية هذه بطيئةً جدًّا وتكاد لا تُذكر، عدا تلك المتعلقة بالعمل الموسمي الذي يتنقل من القطاع الزراعي وقطاع البناء إلى القطاع السياحي في موسم الصيف والذي لا يُعتبر عملًا ماهرًا.

(3) سياسة التوظيف

تتضمن سياسة التوظيف تحديدًا مُحدثًا للعلاقة بين الإنتاجية والرواتب، وهي التي تحفز إنتاجية العمل أينما كان سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وتُرسي شفافيةً بين العامل وأرباب المشاريع. ففي جل القطاعات، خاصة الحكومية منها التي تمثل تقريبًا نصف الوعاء الوظيفي في تونس، لا تُثمنُ الإنتاجيةُ والقدراتُ الفرديةُ المبدعة سواءً في قطاع التعليم بمختلف أصنافه أو الإدارة أو الصحة؛ ذلك أن بعضَ قوانين الشغل المٌعتمدة يرجع عهدها إلى بداية القرن الماضي.

(4) مواءمة مُخرجات نظام توليد المهارات

نتحدث هنا عن مواءمة مُخرجات نظام توليد المهارات (Skills Supply System) مع متطلبات سوق العمالة، مما يحتاج إلى "مقاربة نظمية" (Systemic approach) تستشرف حاجيات سوق العمل وتعمل على توفير المهارات اللازمة لها، وتُحفز من جهة أخرى الشركات على التطوير والاستثمار في تحديث مناهج إنتاجها من خلال سياسات صناعية وقطاعية (Indusrtia Policies)، حتى تستوعب مُخرجات نظام التعليم وتوليد المهارات عمومًا. ولكن في تونس يَعتبِرُ أربابُ العمل من القطاع الخاص أن "غالبية قوة العمل المُعطلة في تونس ليست مؤهلة للتوظيف وما الوظائف الشاغرة إلا دليل على ذلك"(19). وهذا يحيل إلى اختلاف في إدراك دينامية سوق العمل. فإذا نظرنا إلى أهم القطاعات التي لم تحصل على الأيدي العاملة الملائمة فإننا سنجد "صناعة المنسوجات والملابس والجلود والأحذية" والتي أصحابها يقرون بأن هناك 26 596 توظيفًا شاغرًا، والتجارة" بــ 10 463 مركزا شاغرا، و"الصناعات الغذائية والمشروبات" بــ 9088 مركزًا شاغرًا (وغيرها). ولكن هذه القطاعات ليست ذات كثافة عالية من رأس المال البشري مقارنةً بقطاع التكنولوجيا العالية التي تتطلب خريجي الهندسة أو المدارس العليا. ثم إن التقرير لا يتعرض بالقدر الكافي إلى محددات البحث والقبول بالوظيفة مثل الراتب وظروف العمل وضمانات الارتقاء في سلم التأجير، إضافةً إلى عدم التعرض إلى فرصة "الاستثمار في رأس المال البشري" التي يمكن أن تتوفر داخل المؤسسة بآلية "التعلم بالممارسة" (Learning By Doing) التي أثبتت وجهات نظر الاقتصاد الحديث فاعليتها في الإسراع بالارتقاء بالإنتاجية ونمو المؤسسة (بـــول رومر الحائز على جائزة نوبل، 1986)(20). ونشير إلى أن أرباب العمل يمكن لهم الاستفادة من التطور السريع في إنتاجية الشباب المتخرجين الجُدُد من الكليات والمدارس العليا، بحيث يُصبح الراتب أقل من الإنتاجية (الهامشية) في وقت قصير فيتمكنون من الحصول على فائض قيمة. ولكن في ذات الوقت، لتفادي انقطاعهم عن العمل وفق ما يُعرف بـ"الخطر الأخلاقي" (Hazard Risk) وهجرتهم إلى الخارج، وجب استعمال آليات ترفعُ الرَاتب وتُحسن ظروف العمل في كل دورة للإنتاجية يمر بها الموظف. ولكن كل هذا يحتاج إلى إصلاحات في قانون الشغل وهو تحد في حد ذاته لأنه يخضع إلى مقاومة من أصحاب المصالح وإحداث تغيير في إدراك دينامية سوق العمل من مُختلف المتداخلين. تغيير نحو توحيد المقاربات والتقليص من حدة التجاذبات المصلحية الفورية.

(5) المرونة والحماية في سُوق العمل (Flexicurity)

وهي التوفيق بين مرونة سوق العمل، وبالتالي المرونة الممنوحة للشركات لتكيِيف أنشطتها للتطورات المستحدثة في الأسواق وفي سلاسل القيمة من جهة، والأمن للموظفين من جهة أخرى، سواء من حيث القدرة على العثور على وظيفة بسرعة أو من حيث الأمن المالي. إلا أنه في تونس يقتصر نظام إفلاس الشركات على جزء من الجانب المالي، ونظام حماية الموظف ثقيل الإجراءات ويحتاج إلى إثباتات دقيقة في حالات الطرد التعسفي أو الخلاف بينه وموظفِه. وحتى لو حُفظت حقوقُه المالية كاملةً فإن قيمتها لا تتجاوز عددًا من الرواتب الشهرية مع عدم انتفاعه بالحماية الطبية والمعاش إلا إذا واصل المساهمة الشهرية بإرادته في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وهذا وضع غير مستدام خاصة عندما تطول فترة الانقطاع عن العمل، مع الإشارة إلى أن نظام الشركات ونظام حماية الموظف لا يُعتمدان بصفة مُتكاملة، بل كل منهما مُنعزل عن الآخر.

أما المبادئ الرئيسة المُعتمدة في التجارب العالمية من حيث "المرونة-الحماية" فإنها باختزال تتمحور حول: (1) تكييف مستوى العمل لحجم العمالة. (2) استغلال الوقت الذي لم يُخصص للعمل لتدريب الموظفين على مهارات جديدة أو تقنيات جديدة. (3) ضمان مستوى تعويض لأيام التعطل عن العمل يتوافق مع الرغبة في العثور على وظيفة جديدة. (4) تقديم خدمة موثوقة وفعالة للموظف للبحث عن الوظائف والتوجيه. (5) بناء مشاريع مهنية ملموسة وواقعية تؤدي إلى العمالة المستدامة.

إلا أن هذه المبادئ لم تكن مأخوذة في الحسبان بأكملها ضمن استراتيجية موحدة لإصلاح سوق العمل في تونس. وباعتبار أن هذه الاستراتيجية الضرورية تجمع العديد من الأطراف (جهات رسمية، نقابات، منظمات مهنية) فإنها تحتاج إلى دور ريادي وتنسيقي من قِبل الحكومة الحالية التي تبدو في حاجة إلى ميزانية أكبر وقدرة على إقناع النقابات والمنظمات المهنية التي ليست قادرة هي الأخرى على الانخراط في رأس المال الاجتماعي باعتبار اقتصارها على المشاريع ذات المردودية السريعة بحكم هشاشتها الإنتاجية وتدني تنافسيتها. وهذا تحد في حد ذاته.

(1) بمعنى أن الخطاب والممارسة والاختيار السياسي والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، كلها موجهة لتحقيق موقع سياسي وذلك باستبعاد الحلول والتدخل من النخبة المثقفة.

(2) وهو ما ذكرناه في الهامش السابق حول الخطاب والممارسة والاختيار السياسي والقرارات الاقتصادية والاجتماعية.

(3) ارتفع عدد المستفيدين من التحويلات الاجتماعية المباشرة من 220 ألف عائلة عام 2010، إلى 230 ألف عائلة في عام 2012 مع الزيادة في المنحة لكل عائلة، إلى أن وصلت في عام 2019 إلى حوالي 620 ألف عائلة بمناسبة أزمة فيروس كورونا التاجي.

(4) كان من المفروض اعتماد قانون التعديل الآلي لأسعار المحروقات للعام 2016 إلا أن الحكومة عدلت عن ذلك في العديد من المناسبات في تواريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2016، و12 يناير/كانون الثاني 2017، و6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. المصدر: وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي (2020).

(5) كانت تونس في الفترة ما بين 1962 و2010 مسرحًا لأحداث تشهد على التغيرات الاجتماعية والثقافية، ولكنها أيضًا تمحورت حول علاقة متضاربة ومتوترة إلى حدٍّ ما بين السلطات من جهة وجزء من النخبة السياسية المعارضة أيديولوجيًّا من ناحية أخرى؛ تضارب من خلال المواجهة المباشرة عندما تطغى النزاعات، والضمنية خلاف ذلك. وقد حسبناها فوجدناها بمتوسط مرة واحدة في كل خمس سنوات. ومن بين محطات العلاقات المتوترة بين السلطات والمعارضة، يمكننا الاستشهاد بما يلي: (1) محاولة الانقلاب في الفترة الأولى من الاستقلال، في عام 1962 وما تلاه من إدانات. (2) محاكمة أحمد بن صلاح من حركة "آفاق". (3) ثورة طلاب "السبت الأسود" في 5 فبراير/شباط 1972 ضد نظام الحزب الواحد. (4) أعمال الشغب التي تلت الحركة النقابية العمالية لعام 1968. (5) المواجهات مع حركة التيار الإسلامي عام 1981. (6) أعمال الشغب "ثورة الخبز" في 3 يناير/كانون الثاني 1984. (7) اعتقالات جماعية وترحيل طلاب نشطاء إلى "رجيم معتوق" في الصحراء التونسية عام 1991. (8) مواجهات بين المهربين والشرطة في جنوب شرق البلاد عام 2006. (9) صراع دموي في "حوض التعدين" في جنوب غرب البلاد في عام 2008. (10) المواجهات الأكثر دموية بين ديسمبر/كانون الأول 2010 وفبراير/شباط 2011. غالبًا ما تم حل هذه النزاعات عن طريق العنف/أو المناورات التي تستهدف "تدجين" المعارضة من خلال منحها امتيازات، مهما كانت طفيفة.

(6) Lipsey. R.G., and K. Lancaster, "The General Theory of Second Best", Review of Economic Studies, 1956, pp. 11-36

(7) Page, J. (1994). "The East Asian Miracle: Four Lessons for Development Policy". In Fischer, Stanley; Rotenberg, Julio J. (Eds.). NBER Macroeconomics Annual 1994, Volume 9. Nber Macroeconomics Annual. 9. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. pp. 219–269

(8) Amsden, A (1989): ‘’Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press.

(9) Pasinetti L.: (1962), « Rate of profit and income distribution in relation to the rate of growth », Review of Economic Studies, vol. 29, n° 4, p. 267-279. Kaldor N.: (1960), Essays on Value and Distribution, in Collected Economic Essays by Nicholas Kaldor, vol. 1, London: Duckworth, 2nd edition 1980.

(10) تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

(11) من بين 771000 شركة خاصة مدرجة في القطاع الرسمي في عام 2017، 87٪ مكونة من شخص واحد، 9٪ توظف بين 1 و5 موظفين، 2٪ يعملون من 6 إلى 200 موظف بينما 0.11٪ فقط توظف أكثر من 200 موظف.

(12) المصدر: مختلف الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

(13) دراسة قمنا بها لفائدة وزارة التكوين المهني والتشغيل 2009-2010: "منظومة التكوين المهني في تونس".

(14) وقد وردت هذه التركيبة الثنائية لاقتصادات العالم الثالث في الأدبيات منذ خمسينات القرن الماضي مع الحائز على جائزة نوبل، آرثر لويس، في مقاله الشهير: Lewis, W.A. (1954) Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School of Economic and Social, 22, 139-191. وقد تواصلت الأشغال عبر هذه التركيبة الثنائية إلى السنوات الأخيرة.

(15) الذي أنشأناه على طريقة الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، هودريك بريسكوت، وروبرت بريسكوت (1980)، وعلى أساس البيانات الرسمية من المعهد الوطني للإحصاء.

(16) النمو المُحتمل: (Potential Growth) أي النمو الكامن؛ ذلك الذي يعكس انخفاضَ التوظيف الهيكلي كلما انخفض (النمو المُحتمل).

(17) Ali Chebbi et al. (2014): ''Financial fluctuations in the Tunisian repressed market context: a Markov-switching–GARCH approach''. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies. Volume 7, 2014 - Issue 2. Pages 284-302

(18) يوضح تقرير البنك الدولي التالي، حجم المحاباة وآلياتها المرتبطة بالفساد المالي في تونس. World Banank (2014): ‘’The unfinished revolution: bringing opportunity, good jobs and greater wealth to all Tunisians’’

(19) Rapport National sur l'emploi, IACE. 2018. دراسة منشورة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومؤسسة فريدريش إبارة.

(20) Paul M. Romer (1986): Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5 (Oct. 1986), pp. 1002-1037