|

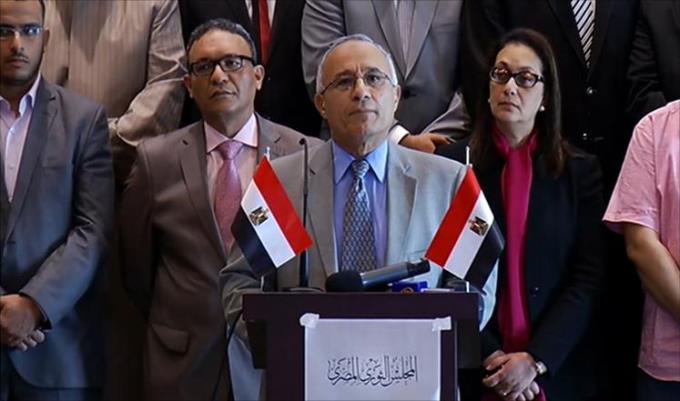

| المعارضة المصرية تحاول إعادة تنظيم صفوفها (الجزيرة) |

|

ملخص ثمة اصطفاف بالغ القوة لأجهزة الدولة خلف النظام، ليس ثمة شك في ذلك. ولكن هذا الاصطفاف لن يمكنه صناعة استقرار ولا حل المعضلات الاقتصادية ومواجهة التدهور الهائل في قدرة الدولة على رعاية شعبها. ولا يوحي الجدل في أوساط الحراك الشعبي، إن لم يكن في دوائر قيادات المعارضة، بأن مزاج الشارع المعارض يتجه إلا نحو المزيد من التصعيد. |

مقدمة

لم يكن الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب 2014 سعيدًا لتحالف القوى المصرية المعارضة لنظام المشير عبد الفتاح السيسي؛ ليس لاستمرار الاعتقالات في صفوف المعارضين، وصدور المزيد من أحكام الإعدام والسجن المؤبد على المعتقلين؛ فقد أصبحت هذه الأحكام نوعًا من الخبر اليومي في مصر. ولكن الأمر يتعلق ببنية التحالف نفسه، وبشعور متزايد بضرورة البحث عن استراتيجية عمل جديدة لمواجهة النظام.

يوم الخميس 28 أغسطس/آب، أعلن حزب الوسط، أحد الشركاء الرئيسيين في المعارضة لنظام 3 يوليو/تموز، انسحابه من التحالف الوطني لدعم الشرعية. وجاء انسحاب حزب الوسط، ليطرح أسئلة كثيرة حول مسار المعارضة وطرق عملها. وفي 31 أغسطس/آب، أعلن النائب البرلماني السابق، المؤيد لنظام محمد مرسي وأحد مؤسسي تحالف دعم الشرعية، محمد العمدة، وبعد أيام قليلة من الإفراج عنه من اعتقال دام أكثر من عام، عن مبادرة للمصالحة الوطنية، دعا فيها للعودة إلى المسار الديمقراطي مع الاعتراف برئاسة المشير السيسي باعتبارها مرحلة انتقالية. أثارت المبادرة لغطًا واسعًا، خصوصًا حول ما إن كانت جماعة الإخوان المسلمين تؤيد، وإن بصورة غير مباشرة، ما جاء به العمدة.

في السادس من سبتمبر/أيلول 2014، حسم د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة، الموقف ببيان، تضمن عدة مسائل، منها: "تؤكد جماعة الإخوان المسلمين تمسكها بحقوق الشعب المصري كاملة، وعدم تفريطها قطّ في استعادة ثورة 25 يناير ومكتسباتها الدستورية والمسار الديمقراطي والقصاص للشهداء والمعتقلين والمصابين والمفقودين وأهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، فضلاً عن إنقاذ الجيش وسائر مؤسسات الدولة من خطر الانقلاب العسكري الفاشل الدموي. تشدّد الجماعة على أنها لم تكن طرفًا -ولن تكون طرفًا- في أي عبث يقوّض مستقبل البلاد والعباد، وأنها غير معنية بالمشاركة في جدل الحملات الإعلامية المشبوهة الساعية لإفلات المجرمين من الحساب العادل أو أي طرح لا يترتب عليه إنجاز حل شامل وعادل يحقق كل أهداف الثورة وتطلعات الشعب. تؤكد الجماعة على أنها ماضية في الحراك الثوري المتصاعد حتى النصر وعلى موقفها الواضح من السلمية انطلاقًا من فهمها العقدي لمنهج التغيير الذي تلتزمه ولا تقبل بغيره بديلاً".

فما الذي يجري في ساحة العلاقة بين نظام 3 يوليو/تموز والقوى المعارضة له؟ هل وصلت المعارضة إلى لحظة الأزمة؟ وهل ثمة تفكير في صفوف المعارضين بالتخلي عن المعارضة الجذرية لصالح حل تفاوضي؟ وهل يتجه النظام نحو المصالحة أم أنه ليس بحاجة إلا التوافق مع المعارضة؟

من تحالف دعم الشرعية إلى المجلس الثوري

وُلدت جبهة المعارضة المصرية بصورة تلقائية، ودون كبير تخطيط مسبق. كان تصاعد الانقسام الشعبي في نهاية يونيو/حزيران 2013 أدى لبروز حشدين متعارضين: الأول في ميدان التحرير، ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة، والثاني في ميدان رابعة العدوية، وينادي بالحفاظ على شرعية نظام الرئيس محمد مرسي. في 2 يوليو/تموز، بدا واضحًا أن البلاد تسير نحو نوع من الانقلاب العسكري. وهذا ما دعا القوى السياسية المؤيدة للحشد الشعبي في رابعة العدوية، مثل الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، وحزب الوطن، والجبهة السلفية، وعددًا آخر من التجمعات السياسية والشخصيات العامة، إلى إعلان التحالف الوطني لدعم الشرعية. قاد التحالف، منذ بروزه، الحراك الشعبي المعارض لنظام 3 يوليو/تموز، سواء أثناء اعتصامي رابعة والنهضة، أو بعد فضّ الاعتصامين بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013، وأثناء حكم الرئيس الانتقالي عدلي منصور، أو بعد انتخاب الجنرال السيسي رئيسًا في يونيو/حزيران الماضي.

بيد أن شعورًا تزايد في أوساط القوى المصرية المعارضة بأن تحالف دعم الشرعية لم يعد كافيًا لقيادة حركة المعارضة:

-

أولاً: لأنه لا يملك ذراعًا فعالة في الخارج.

-

ثانيًا، لأنه عجز عن توسيع دائرته واحتضان القوى والجماعات التي تُحسب على ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وعُرفت بمعارضتها لحكم مرسي.

-

ثالثًا: لأن التحالف لم يستطع أن يطور رؤية فعالة للوضع المصري، تساعد على تصعيد وتعزيز الحشد الشعبي ضد النظام.

لمعالجة ما اعتبرته قصورًا في بنية وأداء التحالف، تداعت شخصيات وقوى سياسية معارضة، من داخل وخارج مصر، لإطلاق تجمع سياسي جديد. وكان هذا هو الدافع خلف بيان بروكسل في 7 مايو/أيار الماضي، الذي صدر بتأييد من قيادات إخوانية، مثل الوزير السابق يحيى حامد، وعضو مجلس الشعب السابق جمال حشمت؛ وقيادات الوسط في الخارج، مثل محمد محسوب وحاتم عزام؛ ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور؛ إضافة لوكيل لجنة الأمن السابق في مجلس الشورى ثروت نافع، والشخصية المعارضة في بريطانيا مها عزام. تضمن بيان بروكسل عشرة مباديء، استهدفت "استرداد ثورة يناير واستعادة المسار الديمقراطي"؛ وذلك من خلال دعوة كافة القوى والشخصيات المعارضة داخل البلاد وخارجها للاصطفاف في جبهة واحدة، بغض النظر عن الخلافات حول ما حدث وما ينبغي أن يحدث. وقد لوحظ أن البيان تجاهل الإشارة إلى عودة الرئيس مرسي إلى منصبه.

كان المفترض أن يواكب إعلان بروكسل صدور إعلان مواز باسم شخصيات معارضة في الداخل، تؤيد النهج الجديد، ولكن، ولسبب ما، لم تستطع قيادات الداخل اللقاء في اليوم نفسه. في 24 مايو/أيار، صدر بيان القاهرة بتوقيع ثلاث شخصيات معارضة رئيسية: السفير السابق إبراهيم يسري، الأكاديمي ومستشار الرئيس مرسي السابق د. سيف الدين عبد الفتاح، والشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف. صيغ بيان القاهرة بروح مشابهة لبيان بروكسل، ووعد بأنه سيكون بداية حوار قوى شبابية مختلفة، ينتهي إلى أن يشكّل الشباب النشطون أنفسهم الكيان السياسي الجديد.

بيد أن الظروف الأمنية، من ناحية، ومخاوف وشكوك القوى السياسية المختلفة من بعضها البعض، من ناحية أخرى، جعل مسار بيان القاهرة بطيئًا. وحتى نهاية يوليو/تموز، لم يكن ثمة تقدم كبير قد أُنجز من لقاءات الحوار، التي استضافها موقّعو بيان القاهرة. وهذا، ربما، ما أعاد الشعور بالأزمة إلى البروز من جديد، وإلى سعي معارضي الخارج، على الأقل، إلى محاولة بلورة ذراع جبهوية خارج البلاد. وبعد مساع واتصالات لا يبدو أنها أخذت وقتًا كافيًا، التقى عدد من الشخصيات المعارضة بمدينة إسطنبول في 8 أغسطس/آب الماضي، بهدف تشكيل إطار للمعارضة في المنفى.

ضم لقاء إسطنبول طيفًا واسعًا من المعارضين المصريين، مسلمين ومسيحيين، إسلاميين وليبراليين، وإخوانًا وغير إخوان، بمن في ذلك المستشار وليد شرابي، وجمال حشمت، والوزيران الإخوانيان السابقان عمرو دراج وصلاح عبد المقصود، ومها عزام. وقد توافق المجتمعون على تشكيل المجلس الثوري المصري، كإطار للمعارضة في الخارج، برئاسة مها عزام، مؤكدين على أن المجلس "يمثل دعمًا للحراك الميداني السلمي، وليس بديلاً عن القيادة الميدانية، بل مؤيدًا ومساندًا لخطواتها". لكن مشكلة لقاء إسطنبول، والمجلس الذي وُلد منه، أنه لم ينجح في ضم قيادات حزب الوسط في الخارج، ولا شخصية إعلان بروكسل البارزة، ثروت نافع، ولا غد الثورة ورئيسه أيمن نور. ليس ذلك وحسب، بل إن هؤلاء الأخيرين جميعًا أصدروا بيانات تؤكد عدم وجود علاقة لهم بالمجلس الثوري، في إشارة إلى الاحتجاج على ما أعتبروه التسرع في تشكيل المجلس وفقدان عملية الإعداد لآلية تشاور واسعة وجامعة. كما أثار تشكيل المجلس الثوري أسئلة أخرى حول حقيقة علاقته بالحراك الشعبي في الداخل وتحالف دعم الشرعية، وما إن كان المجلس وسيلة أخرى لوضع نهاية لبياني بروكسل والقاهرة.

يقول أنصار المجلس: إنه ليس سوى محاولة جديدة من أجل تنظيم وحشد الجهود المعارضة، سيما أنه لا يوجد إطار لتوحيد هذه الجهود في الخارج، وأنه ليس نهاية الطريق؛ في حين يقول منتقدوه: إنه فاقم حالة الاضطراب في صفوف المعارضة، واتساع الهوة التي تفصل بين القيادات السياسية المعارضة والحراك الشعبي في الشارع.

المصالحة: المبادرات والأوهام

في ظل هذه الأجواء، جاء قرار حزب الوسط، بعد استطلاع رأي كوادره في مصر، بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية، بينما نُشرت تقارير أخرى تشير إلى أن حزب الوطن السلفي سيتبع هو الآخر حزب الوسط في مغادرة التحالف. وقد تلا انسحاب الوسط قيام محكمة مصرية بالإفراج عن كل من محمد العمدة والقيادي الإخواني حلمي الجزار، الذي يوصف أحيانًا بأنه أحد معتدلي الإخوان. وإلى جانب إعلان العمدة عن مبادرته، ثارت شائعات بأن الجزار يوشك هو الآخر على التقدم بمبادرة مصالحة؛ وأن حزبي الوسط والوطن يمهدان بانسحابهما من التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمعنى الاعتراف الضمني بشرعية النظام.

سارع حزب الوسط، بعد انسحابه، إلى نفي عزمه المشاركة في الانتخابات؛ بينما أكد القياديان البارزان في الحزب، محمد محسوب وحاتم عزام، الموجودان في المنفى، أن قبولهما بقرار الحزب لا يعني تأييده؛ وأنهما ملتزمان بتحالف دعم الشرعية بصفتهما الخاصة. وبالرغم من أن ليس ثمة يقين في السياسة المصرية، أشارت مصادر صحفية في القاهرة إلى أن قرار الحزب جاء بعد وعود من النظام بالإفراج عن رئيس الحزب أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، المعتقلين على ذمة قضايا واتهامات واهية. بعد أيام قليلة على إعلان مبادرة العمدة، وبروز توقعات بأن تكون المبادرة مقدمة لخطوة مقابلة من النظام، أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن حكومته لن تتصالح مع أي جماعات إرهابية (في إشارة واضحة للإخوان المسلمين). وإلى جانب توجيه انتقادات صريحة للعمدة ومبادرته من أوساط المعارضين، إخوانًا وغير إخوان، جاء بيان أمين عام الجماعة، محمود حسين، ليحسم الجدل حول موقف الإخوان المسلمين من شائعات المصالحة ومبادراتها.

ليس ثمة مؤشر جاد إلى أن نظام السيسي يتجه نحو مبادرة مصالحة. العكس هو الصحيح؛ فإلى جانب حجم أحكام السجن المشدد والإعدام غير المسبوق على القيادات الإخوانية المقبوض عليها، وتلك التي تحاكم غيابيًا، أثار القضاء المصري، المتهم بالتحالف الوثيق مع نظام الحكم، مؤخرا قضية تخابر بالغة الخطورة ضد مرسي وبعض معاونيه. ويعتقد قانونيون أن الاتهامات في هذه القضية يمكن أن تؤدي لصدور أحكام بالإعدام على الرئيس المعزول وعدد آخر من معاونيه المقربين. في الإطار السياسي العام، لم يتراجع النظام قيد أنملة عن قانون التظاهر، الذي أودى ولم يزل بعدد متزايد من النشطاء إلى السجون. وقد بدأت استعدادات أمنية وقمعية غير مسبوقة لحصار الجامعات المصرية ومحاصرة أية تحركات طلابية محتملة.

بيد أن عدم ظهور توجهات مصالحة من دوائر النظام، أو الإخوان، الذين يمثلون القوة المعارضة الرئيسية، لا يعني عدم وجود شعور بالأزمة في أوساط المعارضة. أحد وجوه هذه الأزمة هو ذلك المتعلق بالمحاولات المستمرة لبناء تحالف معارض واسع. ولكن الوجه الآخر أكثر اتصالاً بالحراك الشعبي والشارع المصري المعارض؛ ففي حين تؤكد هيئات المعارضة المختلفة، بما في ذلك تحالف دعم الشرعية، وبيانا بروكسل والقاهرة، والمجلس الثوري، وأخيرًا بيان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، على سلمية المعارضة والحراك الشعبي، تدور أسئلة من نوع آخر في صفوف النشطين المعارضين.

يتعلق أحد أهم هذه الأسئلة بجدوى السلمية التقليدية في التحرك المعارض؛ حيث برزت أصوات تقول بأن المظاهرات وحدها لا تكفي للضغط على النظام، ولا جهود توسيع أطر المعارضة ستأتي بنتيجة. ويقول هؤلاء: إن من يُسمَّون بثوار يناير لم يعد لديهم الشجاعة ولا القدرة الشعبية على مواجهة النظام؛ وأن النظام من جهته لا يكترث بالتظاهرات الشعبية، طالما أنه يستطيع قتل واعتقال نشطاء الحراك الشعبي بلا مساءلة، وأن الحراك لم يصل، وربما لن يصل قريبًا، لدرجة فرض عصيان مدني. مثل هذه القناعات هي التي أدت لصدور بيان ما سُمي بالمقاومة الشعبية، وبروز محاولة لتنظيم مسلح في منطقة حلوان. ليس من الواضح من يقف خلف هذين التطورين، ولا يبدو أن شيئًا ملموسًا سينجم عنهما، ولكن الأكثر إثارة للاهتمام كان التغيير التدريجي والملموس في مزاج الحراك الشعبي خلال الشهرين الماضيين، الذي أخذ يكتسب في بعض المناطق طابع التخريب لطرق المواصلات، وشبكات الهاتف، وبعض خطوط نقل الكهرباء.

أما السؤال الآخر فيتعلق بأهداف الحراك الشعبي، وما إن كان من المجدي الاستمرار في رفع شعارات إسقاط النظام وعودة الشرعية، أو أن من الضروري كذلك تبني مطالب الناس المعيشية. ويعتبر بروز حركة "ضنك" الشبابية، التي تدعو لنشاطات للاحتجاج على الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يفرضها النظام على عموم المصريين، أحد أبرز انعكاسات هذا الجدل.

أزمة النظام: انحسار المؤيدين والموارد

لا يعني الشعور بالأزمة في أوساط المعارضة أن النظام في المقابل يتمتع بموقع قوي، فأزمة النظام، سواء على مستوى قاعدته السياسية أو المستوى المالي-الاقتصادي، تزداد تفاقمًا وتبدو غير قابلة للحل.

وُلِد نظام 3 يوليو/تموز، وأسس لشرعيته، من الحراك الشعبي المعارضة للرئيس مرسي في 30 يونيو/حزيران 2013. وبالرغم من المبالغات الفادحة في حجم ذلك الحراك، إلا أن النظام سيبدو من دونه مجرد انقلاب عسكري فج. ولكن المشكلة أن كثيرًا من القوى والشخصيات التي أيدت 30 يونيو/حزيران لم تكن ترغب في رؤية عودة سافرة للجيش إلى السياسة، بل لم تطالب بأكثر من انتخابات رئاسية مبكرة وليس الإطاحة بمرسي بقوة الجيش وإغلاق طريق التحول الديمقراطي. وإلى جانب المفاجأة التي شكّلها تحرك الجيش في 3 يوليو/تموز؛ فقد ساهمت سلسلة من الأحداث الدموية في العام التالي للانقلاب، واندفاعة الجنرال السيسي نحو تولي رئاسة الجمهورية، في سحب معظم القوى والشخصيات تأييدها للنظام.

خلال عام واحد فقط من عمره، لم يعد يقف إلى جانب النظام فعلاً سوى عدد قليل من سياسيي نظام مبارك، مثل: عمرو موسى ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وعدد من الشبان النشطين، مثل من تبقى من منظمي حركة تمرد. كل الأحزاب السياسية التي تبدو الآن وكأنها تؤيد النظام، مثل حزب الوفد، تخشى العواقب أكثر من إيمانها بما يحدث، وأغلب رجال الأعمال الذين ساهموا مساهمة فعالة في تمويل الحشد ضد مرسي، يتعرضون الآن لتهديدات صريحة بالمس بأعمالهم إن لم يساهموا في تمويل آلة النظام الاقتصادية المعطلة. أما قوى مثل مصر القوية والتيار الشعبي والاشتراكيين الثوريين و6 إبريل، فتقف بوضوح إلى الجانب المعارض.

تدرك القوى والشخصيات التي تقف إلى جانب النظام أو تقبل شرعيته على مضض أنها تواجه تحديًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية المقبلة لإظهار حجم قاعدتها الشعبية. ولأنها تعلم أن حجم هذه القاعدة صغير وغير مؤثر، فقد حاولت خلال الشهور التالية لتولي السيسي رئاسة الجمهورية أن تشكّل تحالفات انتخابية واسعة، ولكن المفاجأة كانت في فشل كل هذه المحاولات، سواء تلك التي قادها عمرو موسى، أو حزب الوفد، أو أحزاب اليسار.

في حقيقة الأمر، أدى التقلص المتسارع لقاعدة النظام السياسية، إلى الارتكاز على أجهزة الدولة، وذراعها العسكرية، الركيزة الرئيسة، والضمانة الوحيدة، لبقاء واستمرار النظام. يعمل الشعور التضامني غير المسبوق بين الرئيس والجيش وأجهزة الشرطة والأمن الداخلي والاستخبارات والقضاء، على حماية النظام، من جهة، ويكرس طابعه القمعي، وغير السياسي، من جهة أخرى.

ولأن الاقتصاد وثيق الصلة بمصير الدولة الحديثة، فإن التدهور المستمر في وضع البلاد المالي-الاقتصادي، يجعل أزمة النظام أكثر تعقيدًا. وربما تساعد بعض المؤشرات على كشف حقيقة وضع البلاد المالي-الاقتصادي، الذي كان أحد أهم أسباب الحشد ضد نظام مرسي، بعد مرور أكثر من عام على نظام 3 يوليو/تموز:

بالرغم من المساعدات الكبيرة التي تلقتها ميزانية الدولة من حلفائها الخليجيين خلال العام الماضي، والتي تقدر بـ20-30 مليارًا من الدولارات، بين عون نقدي وعيني، يُقدّر نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي (يوليو/تموز 2013 إلى يوليو/تموز 2014) بأقل من 2 بالمائة، ولم يرتفع الاحتياطي النقدي للخزانة المصرية عن 16 مليار دولار. وبالنظر إلى إعادة الوديعتين: القطرية والليبية قبل نهاية العام الحالي، فالمتوقع أن ينخفض الاحتياطي النقدي بصورة ملموسة في العام المقبل. كما أن لا أمل كبيرًا في زيادة معدلات النمو في العام المالي الحالي، نظرًا للعجز المستمر في إمدادات الطاقة، التي أدت إلى تعطيل عدد واسع من الصناعات الرئيسية. وإلى جانب تراجع السياحة بعد 3 يوليو/تموز 2013 بما يصل إلى 30 بالمئة عن العام السابق، يشير تقرير البنك الدولي الصادر في مطلع أغسطس/آب الماضي 2014 إلى أن 40 بالمئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر؛ وهو ما يؤكده بقاء معدل البطالة الرسمي حول 13 بالمئة. وللمرة الأولى تفوَّق إجمالي الدين على حجم الناتج القومي للبلاد، فحسب بيانات البنك المركزي المصري، يقع الدين الداخلي في حدود تريليون و700 مليار جنيه (243 مليار دولار)، أما الدين الخارجي فيصل لنحو 45 مليار دولار.

تنعكس أزمة المالية العامة والتدهور الاقتصادي على مجمل أوضاع البلاد، سيما قطاع الخدمات. وربما كان الانقطاع شبه الشامل للكهرباء، وغير المسبوق، عن مختلف أنحاء البلاد في بداية سبتمبر/ أيلول، أحد أبرز المؤشرات على التدهور الذي وصل إليه قطاع الخدمات وذلك بالرغم من أن حلفاء مصر في الإمارات والسعودية تكفلا بإمداد مصر المجاني بالسولار والغاز طوال العام الماضي، وبالرغم من الإلغاء الملموس للدعم الذي الذي كانت تتحمله خزانة الدولة للكهرباء.

هل من مخرج؟

ينظر كل من طرفي الصراع على مصر، نظام ومعارضة، إلى هذا الصراع باعتباره مسألة وجود؛ إلى الآن على الأقل؛ وهذا ما يجعل احتمالات المصالحة ضئيلة بين النظام والجسم الرئيس للمعارضة، الذي يحتل الإخوان المسلمون مركزه، وربما مستبعدة كلية في المدى القصير. ولكن ذلك لا يعني أن أيًا من النظام أو المعارضة في موقع مريح. بعد صمود مستميت في الشارع لأكثر من عام، لا يبدو أن الحراك الشعبي المعارض جعل سقوط النظام أقرب مما كان عليه في صيف العام الماضي. وبالرغم من نجاح الجنرال السيسي، بصورة انتخابية أو أخرى، في القبض على مقاليد الرئاسة، وحصوله على الدعم الهائل الذي تلقاه من حلفائه الخليجيين، إلا أنه لم يستطع الحفاظ على التحالف السياسي الذي أسس للانقلاب على الرئيس مرسي، ولا استطاع إخراج البلاد من عنق الزجاجة المالي والاقتصادي.

ثمة اصطفاف بالغ القوة لأجهزة الدولة خلف النظام، ليس ثمة شك في ذلك. ولكن هذا الاصطفاف لن يمكنه صناعة استقرار ولا حل المعضلات الاقتصادية ومواجهة التدهور الهائل في قدرة الدولة على رعاية شعبها. ولا يوحي الجدل في أوساط الحراك الشعبي، إن لم يكن في دوائر قيادات المعارضة، بأن مزاج الشارع المعارض يتجه إلا نحو المزيد من التصعيد. وإن انحازت قطاعات متزايدة من الشباب إلى نهج المقاومة النشطة، ذات الطابع التخريبي، لمقدرات الدولة والحكم، فستكون العواقب فادحة بلا شك.

مصر، باختصار، تسير في طريق طويل، شاق، وبالغ العتمة، ليس ثمة من ضوء يكشف ما إن كان هناك من مخرج في نهايته.