|

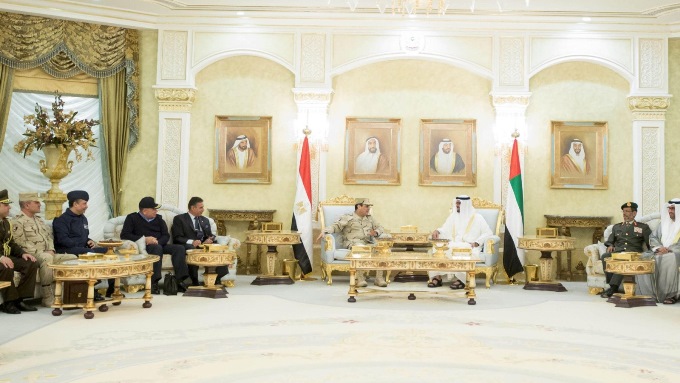

| الجيش المصري يسيطر على الاستثمارات الخارجية (رويترز-أرشيف) |

| ملخص تناقش هذه الورقة موضوعين حاسمين في قدرة السلطة الحالية في مصر على تحقيق الاستقرار في المدى القصير أو المتوسط، وهما مدى تمكنها من بناء ماكينة سياسية لتنظيم العملية السياسية وتوافر الموارد الكافية لتمويل الاستقرار ودفع الفاتورة العالية للاستبداد. يعتبر تأخر النظام في تشكيل حزب للسلطة دليلاً على عدم الثقة في تحالف 30 يونيو/حزيران والميل المتزايد لترسيخ سلطوية فردية تهمِّش المؤسسات وتعتمد ولو مؤقتاً على الجيش كلاعب سياسي واقتصادي أساسي. إن عاجلاً أو آجلاً، سيضطر النظام إلى تشكيل حزب سياسي من خارج النخبة السياسية القديمة أو بمزيج من نخبة ما قبل 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران لإدارة العملية السياسية والعمل كوسيط بين الشعب والحاكم. |

مقدمة

بعد ثمانية عشر شهرًا على بداية سلطة انقلاب يوليو/تموز 2013، ما زالت تحالفاته السياسية والاقتصادية غير واضحة وغير ثابتة، وهو ما يؤشر لسيادة عدم الثقة بين أطراف تحالف 30 يونيو/حزيران وانعدام الرؤية لدى قيادته (يجدر التذكير بمصير الأحزاب السياسية والعناصر المدنية التي وفرت للانقلاب في بداياته الغطاء السياسي وكيف تم الاستغناء عنها لاحقاً). تمثل التحالفات السياسية والاقتصادية، لأي نظام، قاعدة تأييده ومصدر قوته الانتخابية وشعبيته السياسية ومحدد أولويات سياساته الاقتصادية والاجتماعية. قد يكون من الصعب على المراقبين الإجابة على السؤال: هل عدم وجود الرؤية هو ما أدى لتأخر تشكيل التحالف الحاكم، أم أن عدم وجود التحالف أدى لعدم وجود الرؤية؟ بغضِّ النظر عن اتجاه السببية فإن النتيجة هي عدم الاستقرار لمدد أطول ومزيد من الضحايا والدماء والمعاناة للمصريين. الملاحظ في تحالف 30 يونيو/حزيران هو عدم وجود أصوات جادة تفرض على السلطة الحاكمة حسم تحالفاتها السياسية والاقتصادية وتوضيح رؤيتها للمستقبل؛ وهو ما يوضح حالة الخواء الفكري والإفلاس البرامجي للتحالف ويعكس جوهره الهوياتي أو الوجودي لمواجهة الإسلاميين.

في هذه اللحظة قد يختار النظام المضي في تبنى البوتينية السياسية (نسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) التي تعتمد على حزب واحد مهيمن على الحياة السياسية، مع دعم الأجهزة الأمنية والنخبة الاقتصادية للسيطرة على الموارد، وقمع المعارضة، وضمان الاستمرار في الحكم لفترات طويلة بالتحايل على الدستور.

تبدو السلطوية الفردية على النمط الروسي مغرية للكثيرين في التحالف الحاكم، لأن هناك من جهة تشابهًا ظاهرياً بين مصر وروسيا في حجم المشكلات الداخلية المعقدة والظروف الإقليمية الضاغطة. هذه الرؤى تغفل بُعدًا مهمًّا في الاقتصاد السياسي للبوتينية وهو اعتمادها شبة المطلق على صادرات الطاقة، والتي ما إن انخفضت أسعارها مؤخرًا حتى بدأ التشكيك في مستقبل النظام الروسي. ليس لدى مصر حجم الموارد الاقتصادية الكافي لتبني سلطوية فردية على النمط الروسي. تستطيع الدول السلطوية تجاهل التعددية والتنافسية الضرورية لخلق قيم مضافة اقتصادية لنمو مستدام في ظل توافر موارد استخراجية، وهو ما لا يتوفر في مصر. مصر بحاجة إلى دعم التنافسية وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وهو ما يتطلب محاسبة وشفافية لا تتوفران إلا في نظام ديمقراطي.

استمرار النظام الحالي، أو أي نظام قادم، في السلطوية والقمع مشكوك فيه، وحتى محاولاته لترسيخ حكم الفرد ستُقابَل بحقائق تدهور البنية التحتية وضعف إنتاجية الاقتصاد وترهل الدولة لدرجة أنه قد لا يكون هناك ما يكفي من الموارد لشراء الولاءات للنظام الجديد ترغيبًا أو ترهيبًا. في ظل هذا الوضع، سيكون أمام الدولة إما الاستمرار في القمع ثم الانهيار، أو التحول للديمقراطية كحل وحيد، وإن كانت الدلائل تشير إلى أن الخيار الأخير مستبعد من قِبل السلطة الحالية في الوقت الراهن.

ثلاثة بدائل في سلة المهملات

ما زال النظام الحالي وتحالفاته السياسية موحَّدين خلف هدف واحد وهو إقصاء الإسلاميين والشباب الثوري واستئصال المعارضين بدون الالتفات إلى أهمية تشكيل معالم واضحة للنظام السياسي، والتي من شأنها حمل مشروعه السياسي والاقتصادي وتشكيل قاعدة تأييد الحكم الأساسية. يبدو رأس السلطة حاسمًا أيضًا في رفضة لثلاثة بدائل سياسية لتشكيل النظام السياسي تم تقديمها من أطراف تحالف 30 يونيو/حزيران. تمثَّل البديل الأول في بناء حزب سياسي جديد تمامًا بالاعتماد على شباب وكوادر وتاريخ جمعية صنَّاع الحياة، بحيث يتمكن من تكوين نواة شبابية للنظام تقوم بحمل مشروع الثورة والتغيير وتشكِّل قاعدة تأييد واسعة ومستديمة للنظام. على الرغم من جدوى هذا الحل إلا أنه لم يتم الالتفات إليه نتيجة للصعوبات التي تواجهها السلطة في التعامل مع الشباب، وشكه المستمر في ولاءاتهم، وعدم قدرته على التحكم في مساراتهم وخياراتهم السياسية في المستقبل. أيضًا هناك دائمًا تخوف من تسلل الإسلاميين إلى مثل هذه التكوينات، بالإضافة إلى تناقض ثقافة المؤسسة العسكرية القائمة على إطاعة الأوامر والأبوية السياسية مع ثقافة مؤسسات المجتمع المدني الشبابية التطوعية المنفتحة.

على التوازي، تقريبًا، كان هناك بديل آخر مطروح متمثل في إعادة إحياء التنظيم الطليعي الناصري للسيطرة على الدولة وقيادة عملية التنمية، مع تحقيق انفراجه ديمقراطية مُدارة كتعديل معاصر على النموذج الناصري. لم يلقَ هذا البديل قبولاً أيضًا لأسباب منها أن السيسي ليس عبد الناصر، ولا يمتلك رؤية تجعله في محل توجيه وسيطرة على هذا التنظيم، كما يظهر تردده من احتمال أن يثير هذا التنظيم هواجس المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة العميقة من حيث إمكان تنافس هذا التنظيم القديم/الجديد مع مؤسسة الجيش في السيطرة على الدولة ومفاصلها. البديل الثالث: كان إعادة إحياء الحزب الوطني بعد استبعاد الرموز الفاسدة واستقدام وجوه جديدة شابة تستطيع القيادة ولديها قبول شعبي. اعتمدت هذه الرؤية على أن الوقت ضيق لإنشاء كيان جديد، وأن الحزب الوطني بخبرته العريضة في الحكم وكوادره الجاهزة والمنتشرة في الأقطار يمكنه إعادة الاستقرار وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس الشعب القادم، بحكم تمرسهم في عمليات الانتخابات وخبرتهم بدواليبها. على الرغم من جاذبية هذا البديل إلا أنه ما زال يُذكِّر الجيش بمبارك وسياساته ونتائجها السياسية والاقتصادية الوخيمة على مصر، وهو ما أسهم في استبعاده مع باقي البدائل الأخرى.

تمثلت محددات رفض هذه البدائل في غلبة الثقافة العسكرية على تفكير القائمين على الحكم، وضعف وتشظي المدنيين وعدم حسمهم، وعدم وجود ضمانات للولاء للمؤسسة العسكرية. في المقابل، اختارت القيادة السياسية الاستمرار في الوضع الحالي المعتمد بشكل كلِّي تقريبًا على الحاكم الفرد والمؤسسة العسكرية، لكن هذا بدوره يحتاج إلى توضيح أكبر.

المؤسسة العسكرية وحزب الدولة

هناك العديد من الأسباب الوجيهة التي قد تفسر الاعتماد الكلي على المؤسسة العسكرية، وهو ما سيؤدي إلى نتيجتين في نفس الوقت: أولاهما هي عدم توقع انسحاب الجيش من الحياة السياسية قريبًا في ظل استمرار الأوضاع كما هي عليه من عدم استقرار، وثانيهما: أن أي تحالف سياسي مدني -بغضِّ النظر عن هويته- سيواجه مشكلة توغل الجيش دستوريًّا وقانونيًّا ومؤسسيًّا في الحياة السياسية، بما سيكبِّله ويعوق حركته أمام مواجهة المشكلات اليومية وفي سبيل إقامة حياة ديمقراطية سليمة وغير مشوَّهة مستقبلاً.

أحد الأسباب الوجيهة لاعتماد السلطة على المؤسسة العسكرية هو أنه قد يكون من الصعب الآن على النظام الحاكم تغيير العربة التي أتت به إلى الحكم بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، خصوصًا وأن مؤسسة الرئاسة لا تسيطر بالكامل على المؤسسة العسكرية؛ حيث تشهد الفترة الحالية من عمر النظام السياسي المصري سيطرة غير مسبوقة للمؤسسة العسكرية على مؤسسة الرئاسة، فمنذ 1952 لم يكن لوزير الدفاع حصانة أكبر من رئيس الجمهورية (لا يمكن عزله لمدة 8 سنوات وفقًا لدستور 2014). كما أن هناك ممن هم داخل المؤسسة من هم أقوى نفوذًا من رأس السلطة (في السابق كانت تُحسم الصراعات في العادة لصالح مؤسسة الرئاسة: عبد الناصر وعبد الحكيم، السادات ومحمد فوزي، مبارك وأبوغزالة، مرسي وطنطاوي). ولعل التسريبات الأخيرة من مكتب وزير الدفاع تشى بوجود أجنحة ليست على وفاق مع بعضها البعض، وذلك خلافًا للصورة التقليدية التي يحلو دائمًا للمؤسسة العسكرية الترويج لها. وفي ظل هذا الاضطراب وعدم اليقين بضمان استمرار ولاء المؤسسة العسكرية للنظام الحاكم يصبح استرضاء المؤسسة بزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي بصورة غير مسبوقة نتيجة طبيعية ومتوقعة على الرغم من كارثية أثارها على النظام والدولة في المدى الطويل.

ثاني هذه الأسباب هو أنه منذ بداية النظام الحالي في3 يوليو/تموز 2013، وهناك حالة هروب ملحوظة من أي تعهدات أو التزامات أو حتى تحالفات رسمية قد تؤدى إلى رهن النظام لأي قوى أخرى -سياسيين أو رجال أعمال- حتى لو كانوا أعضاء في تحالف 30 يونيو/حزيران. في هذا الصدد يصدِّر النظام تصورًا فريدًا للحكم يقوم على علاقة مباشرة بين مؤسسة الرئاسة والجماهير دون الحاجة إلى مؤسسات وسيطة. وعلى الرغم من سيادة خطاب الحفاظ على الدولة وحماية مؤسساتها إلا أن النظام الحالي لا يبدو واثقًا في قدرات هذه المؤسسات على حمل مشروعه، لفسادها وبطء تنفيذها لما يراه عاجلاً من مشروعات وإصلاحات ضرورية من أجل تحقيق الاستقرار. يدرك النظام الحاجة للإصلاح، لكنه يدرك أيضًا تكلفته السياسية المرتفعة علي تأمين نفسه. في ضوء هذه الحقائق، لا يمكن تجاوز إشكالية عدم وجود رؤية لشكل المستقبل لدى السلطة القائمة كسبب أساسي لعدم قدرتها على تشكيل تحالفات سياسية واقتصادية مستديمة.

في الحقيقة، تتمثل الرؤية الوحيدة للنظام في استعادة الوضع القائم ما قبل سقوط مبارك، مع إبعاد كل من الإسلاميين والشباب ورجال مبارك، مع التركيز على خطاب دولتي يتبنى الحفاظ على مكاسب حزب الدولة المتمثلة في المؤسسة الأمنية والقضائية والبيروقراطية المصرية مترامية الأطراف، وهو ما يعني ضرورة وجود المؤسسة العسكرية على رأس الحكم حتى يتم تأهيل بديل يقوم بنفس الدور لكن بتكلفة أقل.

المؤسسة العسكرية فوق الأحزاب

تمثِّل رغبة النظام في تقديم نفسه باعتباره فوق الأحزاب، والتعالي فوق النظام السياسي هروبًا من المسؤولية، أحد التناقضات الأساسية والتي بدورها تُؤخِر قدرته على حسم التحالفات السياسية اللازمة له للقيادة والنجاح. فمن جهة، لا يريد النظام أن يقع أسيرًا لأي من الفئات أو الأحزاب التي يراها أقل من مستواه على صعيد الشعبية والتنظيم والخبرة، لكن في نفس الوقت هو غير قادر على الحكم بنفسه لغياب أدوات وآليات التواصل السياسي والحشد الشعبي الضروري للحكم، إضافة لمخاطر الحكم المباشر على شرعية وشعبية المؤسسة العسكرية.

لكن لماذا لا ينادي أي من أطراف التحالف بالحسم بخصوص التحالفات السياسية والاقتصادية للنظام؟ هناك العديد من الأسباب التي يمكن سوقها لتفسير ذلك:

أولاً: الإحساس بعدم الأمان الجماعي من أطراف النظام وحلفائه، نتيجة للثورة ومطالبها بالعدالة الاجتماعية والإصلاح. فعلى الرغم من خفوت جذوة الثورة وإعادة تثبيت أركان النظام القديم، إلا أن هناك إدراكًا خفيًّا بهشاشة هذا الاستقرار، حيث لا يعترف كثير من الشباب والإسلاميين بالنظام وتصرفاته كما يتناقص عدد المؤيدين له.

ثانيًا: تأخير حسم التحالفات وبناء القواعد يجعل الكثيرين في مرحلة انتظار توزيع المكتسبات عليهم من قِبل النظام؛ وبالتالي فإن عدم إغضاب النظام في المرحلة الانتقالية قد يكون حكمة الوقت لدى هؤلاء.

أخيرًا، فإن تورط الكثيرين في المعارك الصفرية الدموية التي خاضها النظام مع الثورة بأكملها وسَّع من دائرة أعدائهم بشكل غير مسبوق، ولم يترك لهم حاميًا غير النظام نفسه. في هذا الصدد، لعلنا نتذكر كيف كان رد فعل رأس النظام على المطالبات بتقديم برنامج سياسي واقتصادي بعد الترشح للرئاسة؛ حيث ذكَّرهم بأنه آخر أمل لهم، وأن عليهم القبول به بدون برامج أو سينسحب ليتركهم لمصيرهم الذي يعلمونه.

تظل قدرة النظام على تحقيق الاستقرار مرتبطة بأمور كثيرة، مثل: المصالحة السياسية، واستعادة المسار السياسي، وتحقيق العدالة الجنائية والاقتصادية، وهي كلها أمور مرتبطة بقدرته على تحديد ماهيته وتحالفاته السياسية والاقتصادية التي سيتمكن من الحكم بها. لا يبدو للمتابع للتحالفات الجاري عقدها قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة أن منها ما هو مرشح لتحقيق الأغلبية أو أنه يحظى برضا المؤسسة العسكرية. ففي ظل تشرذم الأحزاب السياسية، ونظام الدوائر الانتخابية المفتِّت للبرلمان، وانتشار شائعات مثل إمكان ترشيح أفراد المؤسسة العسكرية في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتمتعهم بدعم القوى الأمنية وتأييد الدولة للنجاح في تشكيل كتلة معتبرة في البرلمان المقبل، تتضاءل احتمالات تشكُّل تحالف سياسي عريض ذي شعبية يحقق للنظام الاستقرار السياسي والاقتصادي.

قد يكون هناك تصور سياسي يتم الترتيب له في الخفاء، سيشرع النظام في تنفيذه وفرضه على الجميع في لحظة يراها مناسبة (تذكَّر تأخر قرار الترشح للرئاسة علي سبيل المثال). يعزز من هذا التصور عادة النظام في الانتظار طويلاً حتى اللحظة الأخيرة والخروج بشكل مسرحي مفاجئ، يقلِّل من احتمالات معارضة القرارات، ويسرِّع من فرض الأمر الواقع على الجماهير. في المقابل، يقلِّل من وجاهة هذا الاحتمال حقيقة أن تكوين ماكينة سياسية لقيادة النظام السياسي هو أمر مختلف عن اتخاذ قرار بالترشح للرئاسة لأن حاجة الأولى إلى استشارات واسعة وتحركات عبر القُطر المصري يصعب التغطية عليها وإخفاؤها عن الإعلام والجماهير. هنا يبدو أن النظام لن يستطيع ممارسة عادته في التكتم والمفاجأة، وأن مساحة المفاجآت فيما يتعلق بالماكينة السياسية للنظام ستكون صغيرة مقارنة بأمور أخرى.

يذكر التاريخ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أسَّس حزبه السياسي قبل وصوله إلى رئاسة الوزراء الروسية، وذلك تمهيدًا لتسلمه مقعد الرئاسة كخليفة لبوريس يلتسين. كانت الصفقة بين يلتسين وبوتين واضحة، وهي حماية الأخير للأول وضمان استمرار نظامه وامتيازات حاشيته. لعل هذا الوضوح قد ساعد بوتين على الحسم فيما يتعلق بتحالفاته السياسية وقاعدة تأييده الرئيسية. اعتمد بوتين بشكل كلي تقريبًا على نظام يلتسين ورجاله وكذلك قاعدته الانتخابية في ترسيخ سلطويته، على الرغم من انقلابه عليهم فيما بعد. للمفارقة أيضًا، فقد اعتمد بوتين على الحرب علي "الإرهاب" الشيشاني لردع المعارضة وتكريس سُلطة الأجهزة الأمنية القادم منها. على الرغم من التشابه الكبير بين الحالتين المصرية والروسية، إلا أن عدم وجود الرؤية والظهير السياسي لدى القيادة المصرية يجعلها أبعد كثيرًا عن النموذج السلطوي الروسي، خصوصًا بعد إضافة مشكلة شُحِّ الموارد وتفاقم مشكلات الدولة المصرية لدرجة غير مسبوقة.

فاتورة الاستبداد

الحالة الوحيدة لاستمرار النظام دون ماكينة سياسية واقتصادية تعكس التحالفات داخله، هي بتحوله إلى حكم الفرد بسبب تهميش دور المؤسسات والتواصل المباشر مع الشعب دون وسائط، والاعتماد على المؤسسات الأمنية في الأساس. مثل هذا النموذج يحتاج إلى موارد ضخمة لتمويل آلة الاستبداد وتعويض نقص الموارد الناجم عن التهميش والاحتكارات والأداء الاقتصادي المترهل. في ظل غياب هذه الموارد تتضاءل إمكانيات ترسيخ السلطوية الفردية ولا يبقى للنظام سوى القمع والبروباجاندا بديلاً، وإن كان غير مستديم. مع تدهور شعبية النظام وبروز شروخ أكبر في شرعيته، تزداد احتمالات الانتفاضة ضده، لكن تظل هذه المحاولات متفرقة وغير مؤثرة ما دام تحالف النظام مستقرًّا عند حد أدنى من التأييد وطالما بقيت المعارضة مفتتة ومتشرذمة.

أسهم فقدان الرؤية لأولويات السياسة الاقتصادية والمحرك الأساسي للاقتصاد في تأزم الأداء الاقتصادي وإمكانات استرداده عافيته. ففيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية اكتفت حكومتا حازم الببلاوي وإبراهيم محلب بحزمتين تحفيزيتين تمثَّلتا في استثمارات عامة في البنية التحتية أسهمت في دفع معدلات النمو للاقتراب من 2-2.5? لكنها تظل أقل بكثير من معدلات النمو المطلوبة لامتصاص الزيادة السنوية في البطالة التي بلغت 13.3? في 2014. ومع تراكم أعداد العاطلين من السنوات السابقة ووصولهم إلى حوالي 3.3 ملايين عاطل وفقًا للأرقام الرسمية و8.5 ملايين وفقا للتقديرات غير الرسمية، تحتاج مصر إلى سياسات اقتصادية جذرية من شأنها أن تولِّد وظائف لهؤلاء العاطلين.

ومن منظور سياسي بحت، فإن نسبة 65? من العاطلين يقعون في الفئة العمرية من 18-29، أي: إن النسبة الأكبر من العاطلين هم من الشباب الذي تقمعه الدولة بدلاً من توفير وظائف له. من غير المتوقع في ظل هذه الحقائق أن تنجح الدولة في فرض الاستقرار في ظل معدلات نمو منخفضة، وهو ما يعني ارتباط القدرة على توفير الاستقرار بالقدرة على خلق الوظائف والعكس بالعكس.

بعد عام ونصف من انقلاب يوليو/تموز 2013، بدأ النظام في استنفاد أفكاره لتنشيط الاقتصاد. ظهرت حدود وإمكانيات المعونات الخليجية السخية في منع الاقتصاد من الانهيار عن طريق دعم العملة والاحتياطيات النقدية، لكنها لم تستطع زيادة معدلات النمو ولا جذب الاستثمارات. كما أن إطلاق مشروع قناة السويس الجديدة المكلِّف وغير معروف الجدوى الاقتصادية الفورية، أثار تساؤلات عديدة حول معايير الرشادة الاقتصادية للنظام وقدرته علي ترتيب أولويات ذات عوائد سريعة لانتشال الاقتصاد من وهدة الانهيار. كما مثَّلت الحصيلة الهزيلة لصندوق تحيا مصر (5-6 مليارات جنيه من أصل 100 مليار) فرصة للتأكيد على سيادة النزاع وعدم الثقة بين أطراف التحالف، خصوصًا المؤسسة العسكرية ورجال الأعمال.

فيما يتعلق بمحركات النمو الاقتصادي، يبدو أن النظام لا يثق في كل من البيروقراطية المصرية ورجال الأعمال؛ لذلك لم يكن له سوى الاعتماد على مؤسسة الجيش لتنفيذ المشروعات وقيادة التنمية. فعلى الرغم من تبني النظام لخطاب الدولة واعتبار البيروقراطية هي قاعدة التأييد السياسي له، إلا أنه يتبدَّى أن لديه شكًّا عميقًا في قدرتها علي قيادة التحول الاقتصادي الذي يرجوه نتيجة لفسادها وترهلها. نفس الشك والريبة موجودة تجاه رجال الأعمال والقطاع الخاص بسبب مخاوف النظام من التكلفة السياسية لتوسع نفوذهم، والانفتاح الاقتصادي الناجم عن أجنداتهم الاقتصادية، على مشروعه السياسي -على الرغم من عدم وضوحه. من الملاحظ في الأمر عدم محاولة النظام تقديم أي إصلاحات تذكر في البيروقراطية من أجل تحسين أدائها أو محاربة الفساد بداخلها، على الرغم من احتياجه لذلك في كل الأحوال لترميم شرعيته وتحقيق إنجازات ترسِّخ من سلطويته. ولعل خروج السلطة الحالية من بطن الدولة القديمة ومؤسساتها يفسر ذلك التردد وعدم القدرة على الإصلاح. نفس الملاحظة تبدو من المسافة الكبيرة التي يصنعها النظام بينه وبين رجال الأعمال، وحالات الشدِّ والجذب الدورية التي تعترى علاقتهما على الرغم من عدم إمكان تجنب الحاجة إلى خلق سوق اقتصادية قوية لقيادة الاقتصاد والتنمية.

هنا يظهر أن عدم الثقة هي السمة الغالبة على العلاقة بين أطراف التحالف القائم، وأن المؤسسة العسكرية لم تنجح إلى الآن سوى في ترسيخ نفوذها السياسي والاقتصادي على حساب باقي القوى السياسية والاقتصادية، وهو ما سيمنع النظام الحاكم من تراكم الشرعية السياسية والموارد الاقتصادية أيضًا. القضية الأهم في توسع نفوذ الجيش الاقتصادي على حساب رجال الأعمال ليست فقط في تقليص مساحة القطاع الخاص من الاقتصاد الكلي، بل في تعميق للفساد والمحسوبية عن طريق تكليف الجيش بالمشروعات العامة التي تُعهد إليه من الحكومة. بذلك يذهب جُلُّ الأرباح إلى الجيش فيتمكن من تغذية شبكة مصالحه عن طريق التحكم في مسار التعاقدات الفرعية. وهكذا يسهم الدور الاقتصادي المتزايد للجيش في تخفيض عوائد الموازنة، وكذلك الاستثمارات العامة نتيجة لقلة الأموال المتاحة للدوران في السوق بعد استقطاع النسبة الأكبر لشركات الجيش في صورة أرباح غير خاضعة للضريبة. سياسيًّا، تؤدي التعاقدات الفرعية إلى تعزيز وتوسيع شبكات المصالح المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، ومع عدم وجود رقابة أو شفافية على آليات التعاقد أو نظم المحاسبة سيكون من المستحيل تقييم مدى ومصادر النفوذ السياسي للمؤسسة العسكرية.

بينما تستمر حالة عدم الثقة بين أطراف النظام في التفاقم، تستمر أيضًا المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري في التدهور؛ فلم ينجح النظام إلى الآن في إعادة معدلات السياحة والاستثمار إلى ما كانت عليه في 2010 أو حتى ما قبل يوليو/تموز 2013، حيث كانت قد بدأت في التعافي قبل شهور قليلة أثناء حكومة الدكتور هشام قنديل. ومع استمرار انخفاض الإيرادات وعدم قدرة النظام على السيطرة على النفقات يظل عجز الموازنة عند مستوى 12? بما يعنيه من ضغوط تضخمية وتشويه مستمر لأولويات الانفاق، لأن استمرار القمع يزيد الحاجة إلى ضمان ولاء رجال القوات المسلحة وقوات الشرطة عن طريق زيادة المرتبات والمعاشات. بدورها تنتج مثل هذه السياسة زيادة عجز الموازنة، وزيادة سخط المدنيين لتمييز العسكريين عليهم، بل الأهم من هذا عدم جدواها في تحقيق الهدف منها نتيجة لانخفاض القيمة الشرائية للزيادات المالية كنتيجة للتضخم وارتفاع تكلفة المعيشة. يؤشر كل هذه الحقائق إلى استحالة الحكم من خلال القمع وتناقص قدرة السلطة الحالية على السيطرة على النظام السياسي في حال استمرارها في المضي في هذا النهج.

خاتمة

في ظل هذا الضعف المؤسسي والاقتصادي للنظام، يكون هناك مساران أساسيان، هما: إما التدهور والوصول لمستويات أكبر من فشل الدولة والتشرذم المؤسسي لعدم توافر مقومات الاستبداد المستقر والموارد اللازمة لتمويله، أو التحول لنظام ديمقراطي يشرك أكبر قدر من المصريين في صناعة مستقبلهم السياسي والاقتصادي. توفر الديمقراطية البديل الحضاري الوحيد للتعافي السياسي والاقتصادي؛ فهي ليست غاية في ذاتها كما يعتقد البعض، لكنها الآلية الوحيدة الممكنة لحل النزاعات بشكل سلمي، والمحاسبة والمساءلة ومحاربة الفساد وحماية الناس والدولة وتحقيق طموحاتهم.

تؤشر أزمة الموارد الحالية إلى حقيقة مهمة للمعارضة أيضًا؛ فمحدودية قدرة الهيكل الاقتصادي المصري على توليد موارد ذاتية كافية سريعة ستعوق أي طرف وتحدُّ من قدرته على تقديم نجاحات سريعة. ومع تفاقم هشاشة الدولة وسيادة منطق الجُزر المنعزلة المترافق مع زيادة القمع وفشل المركز في الإدارة، ستزداد صعوبة إدارة الدولة في المستقبل لدرجة الاستحالة خصوصًا مع عدم وجود موارد خارجية في حالة عودة المعارضة للحكم بأية صيغة من الصيغ الديمقراطية أو الثورية. في ظل مثل هذه الحقائق، تحتاج المعارضة إلى التفكير مليًّا في خياراتها ومراجعة افتراضاتها الخاصة بكيفية التعامل مع الدولة ومؤسساتها مستقبلاً، كمثال التفكيك وإعادة الهيكلة وإدارة التغيير بشكل عام. فمن الواضح أن سقوط النظام لا يعنى بالضرورة تمكين المعارضة أو تمكنها من السيطرة على مؤسسات الدولة؛ حيث ستتحول الدولة وقتها إلى مراكز قوى متعددة الولاءات ومتضاربة المصالح، وسيصبح من الصعب توحيدها وقيادتها في ظل بيئة داخلية غير مستقرة وإقليمية غير مرحِّبة بالتغيير بأي من أشكاله الثورية أو حتى الديمقراطية.

__________________________________

د. عماد الدين شاهين - أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة وأستاذ زائر بجامعة جورج تاون بواشنطن.