تبرز الأهمية الجغرافية للقرن الأفريقي من ميزتين بارزتين؛ الأولى بحرية، وتتمثل في إشرافه على بحر العرب، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، واشتراكه مع اليمن في الإطلالة المباشرة على خليج عدن، ومضيق باب المندب. والثانية تتحدد بالمساحة البرية، التي تمثل هي الأخرى نقطة الانطلاق من المياه الدافئة إلى البر، وصولا إلى قلب أفريقيا، فيتحقق بفضله الترابط بين البر والبحر معا. لذا، نجد أن الصراعات الاستعمارية كانت محتدمة حوله لقرون عديدة بغية السيطرة عليه، أو الفوز بموطئ قدم لها فيه، الأمر الذي جعله منذ القدم، ، أي منطقة القرن الأفريقي، دائما تحت رحمة المتنافسين، وقد استمر الأمر إلى يومنا هذا.

اللاعبون الجدد

القوى الإقليمية

عقدة القرن

أجندة المستقبل

| الثابت في صراع القرن الإفريقي أنَ الاستعمار الأوروبي أو الغربي، كمحرك دولي لتاريخ الأحداث، قد ساهم بتكالبه وتعاقبه على احتلال دول المنطقة في خلق أوضاع هشة ومتفجرة فيها، حتى لا يستقر لها شأن، ولا يتعزز لها سلطان على أقدارها. |

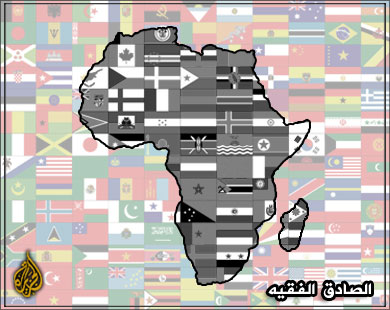

فمنذ القرن الخامس عشر والدول الغربية ترابط قريبة من منطقة القرن الأفريقي وتأبى مغادرتها، وذلك لأهميتها الإستراتيجية وإطلالها على طرق التجارة الدولية البرية والبحرية، بل أنَ الصراع بين هذه الدول الأوروبية الاستعمارية على النفوذ في هذه المنطقة قد عكس نفسه على زيادة حدة الصراع وتجدده في كل القارة الإفريقية، فلا الدول الغربية غادرت عقلية الطامع، ولا الأفارقة تهيأ لهم الاستقلال بقرارهم عن عواصم القرار الغربية، فزادت أزماتهم وضعفهم، وتفشى فسادهم وفقرهم، الأمر الذي أوجد مبررا وحججا سياسية وأخلاقية للتدخلات الأجنبية.

أما الآن، فقد تصاعد الاهتمام الدولي والإقليمي بمنطقة القرن الأفريقي بصورة ملحوظة وفق منظورات جديدة، تتجاوز أهمية هذه المنطقة الجغرافية باعتبارها منطقة ربط للتجارة الدولية وتشرف على مناطق إنتاج ونقل البترول، لتعكس حقيقة سياسات الهيمنة والنفوذ النظام الدولي الجديد التي وضعت بعد نهاية الحرب الباردة. لهذا، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية صياغة تصوراتها حول منطقة القرن الإفريقي من الناحية الجيواسترإتيجية، بمفهوم لا يلغي الميزات القديمة وإنما يضيف إليها أبعادا وموضوعات متعدية لحدود التعريفات التقليدية، فتم في هذا السياق إعادة تشكيل مصطلح القرن الإفريقي الكبير ليعبر عن المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والإستراتيجية للدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، في شمال شرق إفريقيا, بالإضافة إلى منطقة البحيرات العظمى. ودفعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، ببعض مدارس التفكير الغربي إلى التوسع في استخدام مفهوم القرن الإفريقي ليشمل اليمن، وربما يتمدد ليطال بلدان الخليج العربية، خاصة إذا ظلت الحرب على الإرهاب من الموجهات الأيديولوجية لهذه الإستراتيجية الجديدة.

وهكذا، لعبت الأهمية الإستراتيجية للقرن الإفريقي، وكذلك الأسباب الثقافية والسياسية الأخرى، دورا كبيراً في زيادة التدخلات الدولية من أجل السيطرة والنفوذ، وهو ما شكل إلى حد كبير تطور الأحداث التاريخية ومآلاتها في المنطقة. بيد أن درجة ومستوى هذه التدخلات تباينت عن الفترات الحديثة, ولا أدل علي ذلك من أن القرن الإفريقي ارتبط ارتباطا وثيقا بالصراع العربي الإسرائيلي، مما أدرجه، في تقديرات بعض المحللين والمراقبين، في منظومة الشرق الأوسط.

وقد اجتذبت صراعات المصالح قوى دولية أخرى على رأسها الصين، وروسيا، وإيران، والهند، واليابان، إضافة إلى القوى الغربية ذات المصالح التقليدية، وإسرائيل. كما أسهمت حدة التنافس الدولي على الثروة والنفوذ وكثرة اللاعبين الدوليين وانهيار الدولة الصومالية ومستجدات الإرهاب والقرصنة، في إضفاء مزيد من الإشكاليات على مجمل التعقيدات التي تعتور منطقة القرن الأفريقي.

لا يختلف اللاعبون الجدد في منطقة القرن كثيرا، في نزعتهم وأهدافهم، عن القدامى، لأن غالبهم هم ذات الدول التي كانت في منطقة القرن الأفريقي باسم التنوير أو الاستعمار أو صراع النفوذ، ولكنهم يمارسون تدخلاتهم بمسميات وتحت شعارات جديدة.

فإسرائيل التي ظلت بعيدة نسبيا عن الوجود المباشر في أفريقيا، وجدت لها الآن متكئا أرضيا في بعض عواصم دول القرن الأفريقي، خاصة أديس أبابا، إضافة إلى وجودها القريب في نيروبي وكمبالا. ويعود الاهتمام الإسرائيلي بالقرن الأفريقي لأهميته الإستراتيجية مما جعلها تتخذ من إثيوبيا الحليف الأول، وبوابتها الطبيعية، إلى بقية دول أفريقيا. واستمرت إسرائيل، منذ عام 1949، في تقديم مساعداتها العسكرية لجميع حكام إثيوبيا، وكان لها وجود عسكري في الجزر الإريترية، التي استأجرتها من إثيوبيا بعد زيارة موشي ديان لإثيوبيا عام 1965، وفي 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه سجل حاييم بارليف (قائد العمليات بهيئة الأركان) زيارة سرية لإثيوبيا، وضعت ترتيبا للتعاون العسكري بين البلدين.

| لعبت الأهمية الإستراتيجية للقرن الإفريقي، وكذلك الأسباب الثقافية والسياسية الأخرى، دورا كبيراً في زيادة التدخلات الدولية من أجل السيطرة والنفوذ، وهو ما شكل إلى حد كبير تطور الأحداث التاريخية ومآلاتها في المنطقة. |

وتحركت الصين بخطة الداخل الأفريقي إلى منطقة القرن قريبا من الشواطئ الدافئة، فصار وجودها لا يخفى على مراقب، خاصة في أديس أبابا، التي بنى الصينيون فيها المراكز والصناعات وعبدوا الطرقات، وينشطون الآن في بناء مقر كبير ودائم للإتحاد الأفريقي، كهدية تذكارية من الشعب الصيني للشعوب الأفريقية. ومثل الصين، طورت اليابان سياسات تتماشى مع الأوضاع الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة. ورغم أن دورها قد انحصر سابقا على تقديم المساعدات إلا أنها أعلنت، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، سياسة جديدة تقوم على محاور ثلاثة: المساعدات، والتبادل الثقافي، وحفظ السلام.

وعملت طوكيو على دعم التنمية في القارة السمراء، وإثارة انتباه المجتمع الدولي تجاه أفريقيا؛ وذلك بدعوتها لعقد مؤتمر طوكيو الدولي الأول لتنمية أفريقيا، الذي عرف باسم تيكاد ـ عام 1993، ثم تتالت اللقاءات كل خمس سنوات. وتركز اليابان في علاقتها مع أفريقيا على الجوانب الاقتصادية والتعليمية.

وإذا كانت الدول الغربية الرأسمالية تتعلل في السابق بدعاوى الحد من نفوذ الاشتراكية الشيوعية، فإن "حرب الأصولية الإسلامية" أولا، التي أوجدت العدو البديل للغرب بعد غروب شمس الشيوعية، ثم "حرب الإرهاب" ثانيا، والتي خلقت مبررات أخلاقية لتجييش الجيوش واحتلال أراضي الغير أو التدخل السافر في شئونها الداخلية.

ولم تعد تمنعهم حدود جغرافية، ولا تردعهم مبادئي السيادة، التي كانت مرعية وفقا للمواثيق الدولية، بل صارت هذه المواثيق تستخدم في شرعنة هذه التدخلات وتقنينها. ففي 3 ديسمبر/كانون الأول 1992، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 794، الذي دعا إلي إنشاء آلية لإيجاد بيئة آمنة لعمليات الإغاثة في الصومال، وفي صبيحة 9 ديسمبر/كانون الأول عام 1992 دخل 38 ألف جندي، بينهم 28 ألف أميركي، البلاد في إطار عملية ضخمة حملت اسم عملية "إعادة الأمل". وسمح القرار الأممي "باستخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال في أسرع وقت ممكن، وتقديم المساعدات إلي الصومال بأقصى سرعة ممكنة."

ورغم المقاصد الإنسانية المعلنة لهذا القرار، والتدخل العسكري الذي لحق به، إلا أن سياسات الولايات المتحدة عمدت مباشرة إلى إقرار واقع سياسي جديد على الأرض، يؤسس لنفوذها. فاصطدمت مع الجنرال الراحل فارح عيديد، الذي داخله الشعور بالتهميش، وأحس بمحاولات واشنطن لإقصائه من الساحة السياسية فكانت المواجهة بين الطرفين انتهت بانسحاب أميركي –ومعها القوات الدولية الأخرى- مذل بعد أن سقط من جنودها أكثر من ثلاثين قتيلا، وبهذا أخلت الأمم المتحدة الصومال، تاركة له صراعات زعماء القبائل وجنرالات الحرب. ومع هذا الانسحاب تغيرت كثير من الحقائق بالنسبة للقرن الأفريقي، بما في ذلك النظرة الأمريكية للمنطقة، رغم بقاء الإستراتيجية والأهداف على حالها، التي تترجم محاولات واشنطن المستمرة لتحقيق نفوذ أكبر من النفوذ الفرنسي، ومن ثم السيطرة على منافذ البحار في القرن الأفريقي.

لهذا الغرض، شكلت الولايات المتحدة قيادة فرعية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ضمن القيادة الوسطى، الممتدة من القرن الأفريقي إلى آسيا الوسطى USCENTCOM، وتسمى هذه القيادة الفرعية قوة التدخل المشتركة في القرن الأفريقيCombined Joint Task Force in the Horn of Africa, CJTF-HOA، والنطاق الجغرافي لهذه القوة هي الصومال واليمن والسودان وكينيا وإثيوبيا وإريتريا. وتتمثل مهامها، في رأي الجنرال جون ساتلر، المسئول عن البعثة الأمريكية في القرن الإفريقي، في ضمان عدم وجود ملجأ آمن للإرهابيين في القرن الأفريقي، وتعقب وهزيمة الإرهابيين، قائلاً... يجب ألا نمنح الإرهابيين الفرصة لاستعادة التوازن، عن طريق حرمانهم مما يعتقدون أنه ملجأهم الآمن، وحجب المساعدات الخارجية والدعم المعنوي عنهم، واختصرها بـ "الرصد، العرقلة، الهزيمة، والمنع."

ويقع مقر القوات الأمريكية في القرن الأفريقي في معسكر "ليمونير" في الأراضي الجيبوتية علي مقربة من الحدود الصومالية، ويوجد بداخله قوة عسكرية تقدر بـ1300 جندي أمريكي، بينما يقع مقر قيادة المعسكر في المياه، حيث يوجد 400 جندي على متن "يو اس اس ماونت ويتني، التابعة للبحرية الأمريكية. قامت هذه القوة الأمريكية بتدريب قوات دول المنطقة، خاصة إثيوبيا واليمن، في مجالات أمن الحدود، والأمن البحري، ومحاربة الإرهاب.

| لعبت عدد من دول الإقليم أدوارا متعددة ومتباينة في منطقة القرن الأفريقي؛ بعضها لأهداف إستراتيجية معروفة، مثل قضية المياه، وأمن حوض النيل والبحر الأحمر كما الحال بالنسبة لجمهورية مصر العربية. |

فالسياسة الإسرائيلية تتجه دائما إلى محاصرة مصر بشتى الوسائل الممكنة في محيطها، وبصفة خاصة البحر الأحمر، إذ أن محاولة السيطرة على البحر الأحمر تعتبر واحدة من أهم الأهداف الإستراتيجية لإسرائيل في القارة الأفريقية، والتي بدأت عام 1949 بعد تأسيس الوجود الإسرائيلي في خليج العقبة، وبهدف الاتصال مع العالم الخارجي عن طريق البحر الأحمر.

وكانت الخطة التالية هي السيطرة على البحر الأحمر ذاته، فبدأت باحتلال الأراضي العربية في الجزء الشمالي، والوجود في الجزر الواقعة في الجزء الجنوبي من المنطقة. ولأن إسرائيل تخشى أن يتحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية، خاصة أن هذه المخاوف كانت قد تصاعدت إبان قيام العرب بإغلاق مضايق تيران عام 1967، وباب المندب في عام 1973. لذلك، فزادت إسرائيل من علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع إثيوبيا. ومن ناحية أخرى، فإن مياه نهر النيل تمثل قضية إستراتيجية بالغة الخطر على الأمن القومي المصري لأن الزراعة والحياة فيها لا تعرف بديلاً للمياه العذبة الواردة من نهر النيل.

وتزداد خطورة قضية المياه لوجود تنافس حقيقي بين دول حوض النيل حول إنتاج أنواع معينة من المحاصيل التي هي في حاجة إلي مياه غزيرة، كما أن العداوات والصراعات بين دول الحوض لا تهدأ، الأمر الذي يُمكِّن القوى الكبرى والأطراف الخارجية من استغلالها لغير صالح مصر والسودان.

ولا شك أن المصالح المصرية السودانية ترتبط بشكل وثيق بمنطقة منابع النيل، والتي تمثل عمقاً استراتيجياً للدولتين حيث أن أي تهديد لتدفق مياه النيل يمثل في الوقت نفسه تهديداً مباشراً لكليهما. ومن المعروف أن إثيوبيا وحدها تسهم وحدها بأكثر من 80% من جملة إيرادات مياه النهر. وتسعى القيادة الإثيوبية، بعد إعادة ترتيب أوضاع الدولة الجديدة عام 1991م إلي تقديم نفسها للغرب كفاعل إقليمي قوي يمكن الاعتماد عليه، وهو ما أدى إلي دخولها في مغامرات غير محسوبة بدقة، مثل نزاعها الحدودي مع جارتها الوليدة إريتريا، وعدم استقرار علاقاتها مع السودان.

ونشط السودان من جانبه في مشروع الأسلمة وتغيير الأنظمة، خاصة في بدايات عهد ثورة الإنقاذ الوطني، وبعد نجاح الخرطوم في فك الارتباط بين أسمرا وأديس أبابا، وإسهامها في استقلال إريتريا عام 1991، ثم مشاركتها في حلف صنعاء، الذي ضم إلى جانب السودان، اليمن، والصومال، وجيبوتي، وأثيوبيا. وشغلت قضية الزحف الأخضر هاجسا توسعيا بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية، الأمر الذي جعلها تؤسس خلايا، أو مثابات للجان الشعبية الثورية في عدد من دول القرن، خاصة الصومال. يضاف إلى ذلك تحالفاتها الاشتراكية، التي جمعتها باليمن الجنوبي وأثيوبيا، ومناصرتها للأخيرة ضد الثورة الإريترية. وكان من غرائب التنافس السوداني الليبي الاشتراك في تأهيل قائد صومالي هو شريف شيخ أحمد، الذي ولد في مدينة جوهر عام 1964، وذهب إلى السودان والتحق بجامعة كردفان لدراسة التربية, ولكنه لم يكمل دراسته حيث سافر إلى ليبيا والتحق هناك بكلية الحقوق في جامعة طرابلس المفتوحة وتخصص في الشريعة والقانون. ورغم أنه كان قريبا من أفكار الحركة الإسلامية في السودان، ونشط في تنظيم مجموعات من الشباب الصومالي على أساس هذه الأفكار، إلا أنه انضم إلى اللجان الشعبية أثناء وجوده في ليبيا، ودرس الكتاب الأخضر والنظرية الثالثة, ثم عين مسئولا للجان الثورية في منطقة القرن الأفريقي فيما بعد. حيث أن شريف نظم في عام 2001 نشاطات شبابية حول الكتاب الأخضر، ودورات تتعلق بمفهوم النظرية الثالثة, قبل أن يعود إلى مسقط رأسه مدينة جوهر ويصبح رئيسا للمحكمة ومسئول القضاء بها، ويبدأ مسيرة المحاكم الإسلامية.

| يلاحظ بأن هناك تنافسا مستمرا بين كينيا وكل من يوغندا وإثيوبيا لمحاولة إيجاد نوع من الهيمنة في منطقة القرن الأفريقي، خاصة ما يتعلق بالشأن السوداني والصومالي، ولو كان بدرجات متفاوتة، ولأهداف مختلفة. |

لذا، فقد يكون من الخطأ الجسيم الاعتقاد بأن الاهتمام الإثيوبي بالصومال، مثلا، هو اهتمام وليد اللحظة، أو يرجع إلى مرحلة ما بعد استقلال الصومال عام 1960، وإنما هو اهتمام يعود إلى أيام إمبراطورية الحبشة، التي كان يقودها منليك الثاني في أواخر القرن التاسع عشر، حيث كان يبحث دائما عن توسيع رقعة إمبراطوريته على حساب دول الجوار، لذا فقد شارك في مؤتمر برلين 1884-1885 لتقسيم القارة الأفريقية، كما قام بضم إمارة هرر الصومالية بعد المؤتمر بعامين بمساعدة الإيطاليين، ثم انتهز فرصة مواجهة بريطانيا للثورة المهدية في السودان، فقام بتقديم المساعدة للإنجليز، الذين كافأوه بالتنازل له عن إقليم الصومال الغربي "الأوجادين" بموجب معاهدة 4 مايو/أيار 1897، والذي يعد أحد أسباب الخلاف بين الجانبين إلى الآن. وكان أحد الأسباب التي أدت لوقوع الحرب بينهما عام 1978، والتي كان من تداعياتها اعتراف حكومة سياد بري عام 1987 بالحدود الإثيوبية الحالية، بما فيها إقليم الأوجادين. ولعل هذا الصراع التاريخي هو الذي جعل أديس أبابا تخشى من أن يؤدي انتصار قوى إسلامية لتقويض الترتيبات السياسية القائمة في أثيوبيا ذاتها، والتي قد تؤدي إلى الإطاحة بنفوذ التيجراي الموجودين في السلطة الأثيوبية، من خلال تشجيع القوميات الإسلامية الإثيوبية بها، خاصة الأورومو، للمطالبة بالمزيد من حقوقها السياسية، والتي إذا تم الوفاء بها ستخل حتما بمعادلة والسياسة، ليس في أديس أباب فحسب، بل في كل القرن الأفريقي.

وإذا تفحصنا الدور الإقليمي لدولة مثل كينيا، فإننا سنجد تبادلا وتكاملا مع الدور الأثيوبي في المنطقة. ورغم حداثة الدولة الكينية، إلا أن هناك عدة أسباب دفعت نيروبي لمحاولة لعب دور إقليمي، منها أسباب داخلية تمثلت في ضعف الأداء السياسي والاقتصادي للحكومات الكينية المتعاقبة، منذ عهد الرئيس دانيال أراب موي، وحتى الرئيس الحالي مواي كيباكي، دافعها دائما إحراز تقدم على الصعيد الخارجي، في محاولة من النظام لتعزيز وضعه الداخلي، فضلا عن جلب المزيد من المساعدات الأمريكية في ظل اهتمام واشنطن بمنطقة شرق أفريقيا عموما، والسودان والصومال خصوصا، والذي ظهر بوضوح في سعي واشنطن منذ عام 2002 لإرسال وحدات عسكرية لمراقبة التطورات السياسية في المنطقة. وقد كانت كينيا عضوا فاعلا في مجموعة الإيقاد، التي رعت مفاوضات جنوب السودان، واستضافت محادثات مشاكوس، وناكورو، ونيفاشا، منذ عام 2002 إلى أن تم توقيع اتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في التاسع من يناير/كانون الثاني عام 2005.

ويلاحظ بأن هناك تنافسا مستمرا بين كينيا وكل من يوغندا وإثيوبيا لمحاولة إيجاد نوع من الهيمنة في منطقة القرن الأفريقي، خاصة ما يتعلق بالشأن السوداني والصومالي، ولو كان بدرجات متفاوتة، ولأهداف مختلفة. فإثيوبيا تعتبر السودان أقوى منافس إقليمي لها في المنطقة، ومن ثم فهي كانت تحاول دائما تهديد السودان من خلال دعم المتمردين في الجنوب، في حين أن الهدف اليوغندي من الملف السوداني يتمثل في وقف نفوذ السودان الإسلامي من التمدد جنوبا، والرغبة في توقف دعم الخرطوم لمتمردي جيش الرب اليوغندي، أما بالنسبة لكينيا فهي تهدف إلى إشغال السودان بعدم استقرار الجنوب حتى لا يتفرغ لمطالبتها بمثلث ايلمي الإستراتيجي. يضاف إلى ذلك، تشجيع واشنطن المستمر لكينيا للعب دور الشرطي في المنطقة، في ظل اهتمام واشنطن البالغ بالملفين السوداني والصومالي خاصة، والاهتمام بشرق أفريقيا عامة، الذي يرجع إلى أيام الحرب الباردة، حيث كانت الإدارة الأمريكية تنظر إلى كينيا باعتبارها أحد الدول الأساسية في مواجهة النفوذ السوفيتي في المنطقة، خاصة في الصومال وإثيوبيا، ولقد ازداد الاهتمام الأمريكي بكينيا بعد ظهور النظام الإسلامي في الخرطوم، ولم تخف واشنطن هذا الاهتمام، إذ عبر أنتوني ليك، مستشار الرئيس الأسبق بيل كلينتون لشئون الأمن القومي، عقب زيارة قام بها في فبراير عام 1995 لعدد من دول الجوار الأفريقي المحاذية للسودان، عن أن بلاده سوف تضغط على نظام الخرطوم عن طريق جيرانه، وكان أن غزت يوغندا، وأثيوبيا، وإريتريا حدود السودان المحاذية لكل منها، عام 1997، فيما زادت كينيا من دعمها لمتمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان في نفس الفترة.

| لقد عارضت يوغندا باستمرار تسوية الأزمة الصومالية في إطار عربي، شأنها في ذلك شأن إثيوبيا وكينيا. وتخوفت من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمر، لأسباب قبلية، وأخرى دينية، وثالثة اقتصادية، ترتبط بالرغبة في الحصول على مساعدات واشنطن. |

ورغم الجهود الكبيرة والكثيرة التي بذلتها دول ومنظمات لإيجاد مخرج للأزمة إلا أن تشابك وتداخل العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية، بشقيها الإقليمي والدولي، صَعَّب وضع تسوية لها، إذ لا يمكن تصور الحل في إطار توافق الأطراف الداخلية فحسب، وإنما لا بد من توافق الأطراف الخارجية أيضا على هذه التسوية حتى يكتب لها النجاح. لذا، فشلت جميع الاتفاقات في التوصل إلى سلام يتحقق به الاستقرار والاستمرار لفترة طويلة، بعد أن صارت الصومال ميدان تحسم فيه كل القوى الإقليمية والدولية معاركها الخاصة. ويلاحظ أن لكل طرف خارجي وكلاؤه المحليون، وحساباته الخاصة في التدخل لصالح هذا الطرف الصومالي أو ذاك، وهو ما يحدد نوع وحجم آليات تدخله وفاعليتها.

وقد لعبت دول الجوار أدوارا مختلفة؛ بعضها زاد من تعقيدات الأزمة، مثل تدخلات إثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، ويوغندا، والبعض الآخر اجتهد في إيجاد تسويات سياسية، مثل السودان، ومصر، واليمن، وجيبوتي، والسعودية. ولا يمكن فهم وتفسير التدخل الإثيوبي العسكري في الشأن الصومالي بصورة واضحة بمعزل عن الخلفيات التاريخية للصراع، الذي أشرنا إليها. وقد يكون من الخطأ الاعتقاد بأن الاهتمام الكيني بالصومال هو اهتمام وليد اللحظة، أو يرجع اهتمام أسمرا إلى مرحلة ما بعد استقلال إرتيريا عام 1991. فإذا أخذنا التدخل الإريتري في الأزمة الصومالية نجد أنه نوع من رد الجميل للشعب الصومالي، الذي وقف بقوة إلى جانب حركة التحرر الإريترية من أجل نيل استقلالها عن إثيوبيا. وقد زاد اهتمام أسمره بالأزمة الصومالية الراهنة بعد بروز المحاكم الإسلامية بصور كبيرة، حيث حرصت على أن يكون لها دور في عملية التسوية، وذلك من خلال تأييد المحاكم من ناحية، ومشاركتها الفاعلة في عملية التسوية التي تتم من خلال الإيجاد من ناحية ثانية، ومواجهة النفوذ الإثيوبي من وجه ثالث، وذا طابع عسكري هذه المرة.

لقد عارضت يوغندا باستمرار تسوية الأزمة الصومالية في إطار عربي، شأنها في ذلك شأن إثيوبيا وكينيا. وتخوفت من سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمر، لأسباب قبلية، وأخرى دينية، وثالثة اقتصادية، ترتبط بالرغبة في الحصول على مساعدات واشنطن. فنشطت من خلال الإيقاد على حل يجنبها هذين التحفظين العربي والإسلامي. وأيدت كمبالا إرسال قوات حفظ سلام للصومال لدعم الحكومة الانتقالية في مواجهة المحاكم الإسلامية، وكانت في طليعة الدول، التي أرسلت قواتها، على اعتبار أنها ليست من دول الجوار المتحيزة بمصالحها المباشرة. وعلى عكس يوغندا، فإن الذي يجمع بين جيبوتي والصومال كبير جدا، وذلك نظرا للجغرافية المشتركة، حيث كانت جيبوتي تاريخيا جزءا من الصومال الكبير، فيما عرف بالصومال الفرنسي. وتمتد القبائل المشتركة عبر الحدود بلا حواجز، والعلاقات الاجتماعية بينهما لا تزال قوية وراسخة. لهذا، كانت أول الدول التي سعت لمصالحة الفرقاء الصوماليين، وإحياء الحكم الوطني في الصومال، ومنع انفصال الشمال، حتى لا تنتقل عدوى الانفصال إليها، فيما تشهده هي من معارضة العفر المسلحة. ولهذا، رفضت جعل أرض الصومال مسرحا لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وعارضت بشدة التدخل العسكري الإثيوبي.

ويشارك اليمن الموقف الجيبوتي والسوداني والمصري في طريقة تعاطيه مع الأزمة الصومالية حيث أبدى اهتماها واضحا بمجرياتها منذ اندلاعها أوائل تسعينات القرن الماضي، وقدم المبادرات، وسعى لمصالحة الصوماليين، وكان يرى أن استقرار الصومال عامل مهم بالنسبة لأمنه القومي بالمعايير الجيوسياسية. فاليمن تعد من دول القرن الأفريقي بمفهومه الواسع، وأي توتر يحدث في هذه المنطقة سينعكس بالضرورة عليه، كما أن قرب اليمن من شواطئ دول القرن الأفريقي جعله ملاذا لآلاف اللاجئين، وما يجره ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. لذا، سعى بجد في إصلاح علاقات القوى الصومالية المختلفة، وعارض في ذات الوقت الاستقطاب الإقليمي الحاد، والتدخلات الأجنبية، وخاصة الإسرائيلية.

ويتضح من هذا العرض الموجز للغز الصومال، أن هذه البلاد ظلت حاضرة بقوة في أجندة الأطماع الدولية الاستعمارية منذ قديم الزمان، وصارت تؤثر وتتأثر بكل ما يجري في منطقة القرن الإفريقي من أحداث وصراعات. ولذا، كانت ولا زالت واحدة من أكثر المناطق سخونة على ظهر الأرض؛ وسط غياب تام للدولة، وتناحر القوى السياسية والقبلية، وتسيُّد الفوضى، وكثافة التدخلات الإقليمية والدولية. إذ شهد الصراع الداخلي في الصومال فصولا مختلفة، ليس آخرها الصراع بين الحكومة الصومالية الانتقالية وقوات حفظ السلام الأفريقية، الإثيوبية واليوغندية والكينية، التي تدعمها من جانب، واتحاد المحاكم الإسلامية، والمنشقين عنها، وجماعات الشباب الإسلامي، والقاعدة من جانب آخر. فيما تنقسم مواقف القوى الإقليمية إلى فريقين يسعى أحدهما في سبيل المصالحة واستقرار الأوضاع، وفريق آخر يستمر في استخدام الأراضي الصومالية، ومجموعات شعبها المنقسم على نفسه، في تنفيذ أجندته الخاصة وحروبه بالوكالة، بيمنا تعمل القوى الدولية على توطيد نفوذها الإستراتيجي في منطقة القرن الأفريقي، وممراتها المائية الحيوية. ولهذا، فإن الصومال تختصر ببساطة الحال العام للمنطقة، وتختزل الواقع القائم، وتتحكم في التأثير على دول القرن الأفريقي والدول المحيط بها. وستقرر مجريات الأمور فيها موقع كل دول القرن الأفريقي وامتداداته على خارطة الصراع الإقليمي والدولي.

| تمثل إطلالة القرن الأفريقي على منطقة الشرق الأوسط ومداخله البحرية حافزا مهما للمشروع الأمريكي، فهي تسعى منذ أمد بعيد إلى إعادة ترتيب المنطقة بما ينسجم مع مصالحها الإستراتيجية، بما في ذلك أمن الكيان الصهيوني في إسرائيل. |

إذ إن طبيعة التدخلات الغربية، والإسرائيلية على وجه الخصوص، تشير إلى صلة وثيقة، تكاد ترتقي إلى حد اليقين، بين ما يجري من تطورات في الصومال، والسودان، واليمن، وهذا الحشد الذي يتكاثف للوجود العسكري الغربي في المنطقة؛ مرة بدعاوى مكافحة الإرهاب، وتارة أخرى بحماية السفن وناقلات النفط من ظاهرة القرصنة، التي تدور حولها كثير من القصص والمبالغات.

إذ يبدو أن هناك توافقا بين تنامي ظاهرة القرصنة وبين الحرص على إبقاء على حالة الفوضى والصراع، وما يتعلق بهما من مزاعم وجود الإرهاب والجماعات الإسلامية المتشددة والقاعدة، التي ترتبط في مظانها بسباق النفوذ ومساعي السيطرة على القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، وباب المندب، وتعزيز الوجود العسكري في المياه الإقليمية للمنطقة، وخلق التوازنات، وعقد التحالفات، وتقنين الحالة، التي يجب أن تكون عليها المنطقة، ومن ثم الاستفراد باستغلال ثرواتها الطبيعية وموقعها الإستراتيجي.

وإذا أردنا مقاربة السيناريوهات المحتملة لطبيعة هذا التنافس، واحتمالات التوافق والمواجهة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الطارئة، التي يمكن أن تغير من اتجاه كثير من الخطط والإستراتيجيات، سنجد أن الأجندة الأمريكية في القرن الإفريقي تتناغم مع منظومة سياستها الكونية ومحدداتها الثابتة، التي تهتم بالموقع الجغرافي، والثروات الطبيعية، وخطوط التجارة.

لهذا، فلا غرابة أن تغير الرؤية الأمريكية حيال الأزمات والصراعات، التي تعاني منها المنطقة، من حقيقة إدراكها لأهمية التركيز على المدخل السياسي والعسكري، خدمة لمصالحها الحيوية؛ ليس في القرن الأفريقي فحسب، وإنما في منطقة البحيرات العظمى، وكامل أفريقيا. فقد صارت واشنطن تتجاوز منطق السياسة والدبلوماسية، وتستهدف، بإجراءات عملية، إنشاء بنيات تحتية تستفيد منها شركات التعدين، والصناعات العسكرية، وخاصة النفط، الذي تعمل على الانفراد به باعتباره البديل لنفط الخليج العربي وبحر قزوين المهدد بالنضوب وعوامل الاضطراب السياسي.

وتمثل إطلالة القرن الأفريقي على منطقة الشرق الأوسط ومداخله البحرية حافزا مهما للمشروع الأمريكي، فهي تسعى منذ أمد بعيد إلى إعادة ترتيب المنطقة بما ينسجم مع مصالحها الإستراتيجية، بما في ذلك أمن الكيان الصهيوني في إسرائيل. وما إنشائها لقوة "أفريكوم"، إلا تأكيد على هذا المنحى، وليس مجرد انعطافة على صعيد الاهتمام الأمريكي بإفريقيا عموما والقرن الإفريقي خاصة. إذ لا يمكن إغفال تنامي حاجة أمريكا للنفط، التي تدفعها دفعا حثيثا لتغيير وجهة سياستها النفطية، والرهان على النفط الإفريقي باعتباره المخزون الأكبر عالميا، لا سيما في المنطقة الممتدة من السودان إلى سواحل كينيا. وينسجم هذا التوجه الأمريكي نحو القرن الإفريقي والبحيرات العظمى في كلياته مع حقيقة الاهتمام الإسرائيلي بهذه المنطقة، التي تشكل العلاقة معها ضمانة أمنية وإستراتيجية للدولة العبرية ومعبر مهم لها لكل إفريقيا.

ورغم ما يبدو من ظاهر التنافس بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وبريطانيا على ساحة القرن الأفريقي، إذ اعتمد الأوروبيون على المدخل الاقتصادي والتنموي، في حين نشطت أمريكا سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، إلا أن ما هو قائم بينهما من أحلاف ومعاهدات تحفظ جماع المصالح الغربية المشتركة، في إطار التنسيق والتعاون. بيد أن هناك من ينزعون إلى القول إن للولايات المتحدة سياستها الخاصة، التي تعمل على تطويرها في منطقة القرن الأفريقي، تتسق مع سياستها المعروفة في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذه السياسة أقرب ما تكون إلى إسرائيل منها إلى أوروبا. ولكن، ما تجب ملاحظته في هذا السياق أيضا أن هذا التنافس، الذي تعددت أقطابه يعد دليلاً على عودة الاهتمام بالقارة السمراء، ومدخلها الطبيعي، الذي تمثله منطقة القرن الأفريقي، وهي عودة تتبدى فيها اتجاهات التقارب السياسي، فيما يلي قضيتي الإرهاب والقرصنة، وتتأكد بها حتميات التنافر الإستراتيجي في المصالح الكلية لهذه القوى الدولية.

إن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات حقيقية لمعالجة حالة انهيار الدولة في الصومال، وانتدابه لإثيوبيا لترتيب الأوضاع هناك، خاصة في ظل ضعف الإتحاد الأفريقي، ووجود مقره في أديس أبابا، ينم عن نوايا تعمل على إطالة أمد الأزمة وليس حلها. الأمر الذي يرشح المنطقة أن تكون من أكثر الساحات سخونة في السنوات المقبلة، خاصة إذا استمر التنازع الأثيوبي الإريتري، والتدخلات اليوغندية والكينية، وانفصل جنوب السودان عن شماله في استفتاء العام المقبل. إن الانقسام الذي يشهده الصومال من شأنه إطالة أمد الحرب الداخلية فيه، خاصة بعدما لجأت القوى الإسلامية المختلفة لأسلوب حرب العصابات، كما أن استمرار تجاهل هذه القوى، بما فيها المحاكم الإسلامية، في أي تسوية سياسية مستقبلية سيؤدي إلى فشلها. وسيدفع قادة هذه القوى إلى عدم الثقة في الدول، أو المنظمات، التي سترعى أية تسوية للأزمة الراهنة.

| إن القيام بعمل عربي إسلامي أفريقي مشترك وجادًّ لحل المشكلة الصومالية سينجح في درء خطر تدخلات وصراعات القوى الدولية في منطقة القرن الأفريقي، أو سيقلل من آثارها السالبة، على أقل تقدير. |

ومطلوب من مصر والسعودية خاصة أن ترميا بثقلهما الإستراتيجي، وما يحمله من رمزيات دينية وقومية وسياسية وعسكرية، في هذه الملفات الثلاث، للتخفيف من وطأتها على المستوى الداخلي، وما تشكله تعقيداتها وتفاقمها من ضغوط على المستوى الخارجي. هذا، مع تأكيد رؤيتهما السياسية، وتبيان حقوقهما المشروعة، وإيضاح طموحاتهما الإستراتيجية، في منطقة حيوية شديدة الخطر؛ ومن ثم تعزيز دورهما الإقليمي في إطار إستراتيجية عربية وإسلامية وأفريقية إزاء أحداث المنطقة وتفاعلاتها. مع ضرورة البدء في إعداد رؤية جماعية، تمتلك بها الدول العربية والإسلامية والأفريقية، والنخب السياسية الحاكمة فيها، إرادة التخطيط للمستقبل، بما يتفق وحقائق الأمور في المنطقة، وبما يؤدي في النهاية إلى خَلْق واقع إستراتيجي تُستدرك به المصالح العامة.

_______________

باحث متخصص في الشؤون السودانية