بعد احتلال أميركا للعراق في 2003، حلت جيشه وزادت المخاطر الأمنية، ولا تزال البلاد تعاني إلى اليوم من هذا المأزق، ويسعى قادتها إلى الخروج منه بإعادة بناء القدرات العسكرية لكن جهودهم تواجه صعوبات كبيرة؛ فالشركاء السياسيون لا يتفقون على عقيدة سياسة دفاعية واحدة، والأكراد يخشون تشكل جيش قوي، وتشاركهم نفس المخاوف إيران ودول خليجية، وإسرائيل والولايات المتحدة، علاوة على ذلك يعاني الجيش الوليد من نزاعات داخلية، فهو خليط من ميليشيات وعناصر من الجيش السابق، وأفراد تخرجوا حديثًا من المدارس العسكرية. وعند مقارنة التحديات والمخاطر بالقدرات، تبدو المسافة الكبيرة التي ينبغي على العراق قطعها حتى يضمن أمنه بيده.

القتال: القوة والقدرة

إن أية مقاربة علمية لدراسة مستقبل أي جيش ينبغي أن تنصرف إلى مناقشة أمرين مهمين من وجهة نظر عسكرية وإستراتيجية، هما القوة القتالية والقدرة القتالية، لما يمثلانه من مدخلات منهجية وعلمية، فالقوة القتالية نعني بها الموارد البشرية (عدد الأفراد، مستوى تعليمهم، انحداراتهم الاجتماعية والإثنية، التأثيرات السياسية الخاضعين لها والمؤمنين بها، الحالة المعنوية)؛ أما القدرة القتالية فتشمل النواحي المادية من أسلحة وتجهيزات (أنواع الأسلحة، مناشئ الاستيراد، القدرة التصنيعية والإنتاج الحربي الوطني، حجم ونوع الأفواه النارية، العقيدة القتالية)، ولا يخرج الجيش العراقي عن هذه المقاربة.

ويُعد تاريخ 9 إبريل/نيسان 2003 فاصلاً في قياس العاملين السابقين: القوة والقدرة القتاليتين، ففيه انهار الجيش العراقي على يد الاحتلال الأميركي، وأصدر الحاكم المدني الأميركي السفير بريمر قرارًا بحله، فوضع نهاية لمسيرة بدأت مع تشكل الجيش العراقي في 6 يناير/كانون الثاني 1921 ومرّت بتطورات أفقية (عدد المقاتلين) ورأسية ( القدرات القتالية)، تخللتها عدة حروب داخلية وخارجية.

وبعد قرار الحل، تم تسريح ضباط الجيش وجنوده كافة، وتحولت ترسانته العسكرية المتهالكة إلى خردة جرى تهريب قسم كبير منها إلى دول الجوار، ولم يتبق إلاّ النزر اليسير من الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة والعجلات الأخرى فضلاً عن بطاريات المدفعية، من مختلف العيارات والتي كانت تعد بالآلاف، والأسلحة الخفيفة التي أصبح معظمها بيد المواطنين المدنيين، ويعد تدمير المؤسسات التدريبية من كليات ومعاهد عسكرية عريقة ومدارس قتال الصنوف (الأسلحة) الرئيسة عبئًا كبيرا على مساعي إعادة البناء، يضاف إليه إهدار مخازن السلاح والذخيرة ومستودعات التجهيزات والمعدات والإمداد اللوجستي، فضلاً عن تدمير منشآت التصنيع العسكري وسرقة وتهريب محتوياتها، لاسيما أن بعضها يحتوي على ماكينات ومعدات تصنيع متطورة جدًّا.

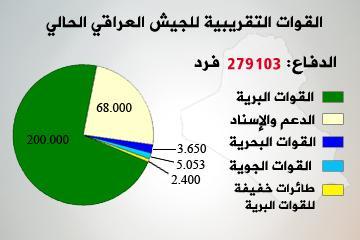

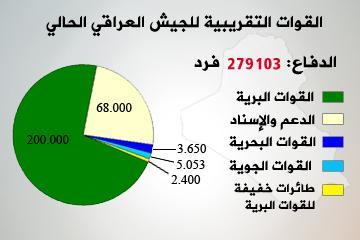

والجدول المبين أدناه يوضح حجم الجيش العراقي قبل قرار الحل حسب الصنوف، ويؤشر على حجم الكارثة التي حلّت بالعراق، فضلاً عما يشكله ترك هذا الكم الهائل من السلاح من مخاطر أمنية جمّة.

((جدول يبين حجم الجيش العراقي قبل الانهيار في 2003 حسب الصنوف الرئيسية))

|

ت |

عدد القوات |

نوع السلاح |

الملاحظات |

|

1 |

القوات البرية

سبعة فيالق للجيش.

|

2200 دبابة من طراز تي55،تي62، تي 72. 1000عجلة استطلاع مدرعة مثل بانهارد الفرنسية وبي آر دي إم الروسية. 1000ناقلة أشخاص مدرعة بي إم بي 1 و بي إم بي 2. 2500 ناقلة أشخاص مدرعة من أنواع أخرى مثل بي تي آر 50 و 60 الروسية وكاسكافيل البرازيلية وسكوت وتوباس البلجيكيتين. 1900 قطعة مدفعية مسحوبة، و150 قطعة مدفعية ذاتية الحركة، و4500 قاذف صاروخي متعدد القواذف، (أنبوبية) بالإضافة إلى عدد غير معروف من الصواريخ المضادة للدبابات، من مناشئ متعددة، وعدد غير معروف من مدافع الهاون 60 و120 و240ملم المستوردة ومحلية الصنع. |

1.كانت هذه القوات تعاني من نقص في القوة القتالية يساوي 50% من ملاكها من الضباط والجنود.

|

|

2 |

القوات الجوية |

ست قاذفات “TU-22”، ويقدر عدد الطائرات القاذفة المقاتلة بنحو 130 طائرة يرجع تاريخ أحدثها إلى أواخر الثمانينيات، وهي من صنع "سوفيتي" أو "فرنسي". كما تشتمل القوات الجوية على نحو 180 طائرة مقاتلة وهي من الأصول نفسها. وتشتمل كذلك على طائرات استطلاع ونقل وتدريب وطائرتي صهاريج للإمداد بالوقود جوًّا. |

الأعداد تشمل الطائرات قبل الضربة العسكرية الممهدة للاحتلال؛ إذ أصبح عدد الطائرات المتبقية لا يزيد عن عشر طائرات. تقدر الكفاءة القتالية للقوة الجوية قبل الاحتلال بما لا يزيد عن 40%. تم تهريب حوالي 30 طائرة حديثة من طراز ميغ 29 وسوخوي 24 وغيرها إلى إيران بعد غزو الكويت ولم تعدها إيران حتى الآن، ويبدو أنه ليس في نيتها إعادتها إلى العراق.

|

|

3 |

قوات الدفاع الجوي |

تقدر قوات الدفاع الجوي العراقية بنحو ستة آلاف قطعة مدفعية و575 قاذفًا صاروخيًا. وتشتمل مدفعية الدفاع الجوي على المدفعية 23 مم الرباعية ذاتية الحركة من إنتاج سوفيتي، ومدافع 37 مم ومدافع 57 مم الثنائية ذاتية الحركة، ومدفعية 85 مم و100 مم و130 مم، وكلها من إنتاج سوفيتي وقديمة، أما صواريخ الدفاع الجوي فتشتمل على صواريخ سام 2 و3 و6 و7 و8 و9 و13 و14 و16. كما توجد صواريخ رولاند وأسييد الفرنسية. |

يبدو أن هذه الأسلحة لم تكن ذات فاعلية تُذكر فقد كانت قديمة، وقد حاول المهندسون العراقيون تطويرها وتحديثها لكنها لم تستطع الدفاع عن سماء البلاد وأصبحت أهدافًا سهلة للأميركيين، ولم يتبق منها شيء يُذكر عدا قطع المدفعية المنتشرة بين المناطق السكنية وعلى الطرقات العامة

|

|

4 |

القوة البحرية |

كان لدى العراق عدد محدود جدًا من الزوارق الحربية قبل الحرب ولم يتبق منها أي شيء بعد الاحتلال؛ إذ تم إغراقها وتدميرها، ولم يبق من القوة البحرية سوى أعداد قليلة من مشاة البحرية. |

|

|

5 |

طيران الجيش |

كان لدى العراق قبل الاحتلال حوالي 500 طائرة مروحية روسية وفرنسية وإيطالية، كان منها 120 طائرة مقاتلة، والمتبقية للنقل والإمداد. |

إن أغلب هذه الطائرات قديمة وتحتاج إلى التصليح العام إلا أنها استُخدمت على الرغم من ذلك الأمر فزاد من حوادث سقوطها فضلاً عن عدم قدرتها على العمل في ظروف السيادة الجوية للأميركيين، ولم يتبق منها سوى عدد محدود جدًا لم ينله التدمير إذ لم يعد لدى العراق ما يزيد عن عشر طائرات بعد الاحتلال. |

|

6 |

قوات فدائيي صدام |

يقدر عدد هؤلاء من 15000-20000 مقاتل مدربين على العمل خلف القطعات ومسلحين بالأسلحة الخفيفة والهاونات. |

لم تتمكن هذه القوات من أن تترك بصمة لها في المعركة إذ انهزمت قبل المواجهة، إلا أنها عادت للظهور مرة أخرى مع المجاميع المسلحة المناوئة للنظام الجديد، وقد استفادوا من الأسلحة المتروكة بعد ترك الجيش لساحة القتال وحله. |

إن قطع السلاح الخفيف الذي تركه المقاتلون يقدر بعشرات الألوف، فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار تسليح الجهاز الحزبي الذي كان يقدر بأربعة ملايين شخص، وأضفنا إليه عدد قطع السلاح الشخصي للجنود من بنادق آلية ومسدسات، لأدركنا ما يمثله الأمر من خطورة أمنية لا زال الشعب يعاني منها؛ لذا كان لابد من إنشاء جيش جديد إما أن يكون مستندًا إلى التراث العسكري العراقي الذي ارتبط بأهداف وطنية قد لا يؤمن بها القائمون على النظام السياسي القائم بعد 2003، ولا الأميركيون أصحاب القول الفصل في هذه المسألة آنذاك، أو أن يكون جيشًا منقطع الجذور عن ذلك الميراث بشكل شبه تام والبدء بمرحلة تشكيل جديدة تستند إلى معطيات الواقع السياسي الجديد بعد2003، ويكون في هذه الحالة بحاجة إلى تحديد الأهداف العليا للنظام السياسي والمرتبطة بتعريف التحديات أو التهديدات الواقعية والمحتملة، ومسالك التعامل مع الأعداء المحتملين وفقًا لما يراه القادة السياسيون والعسكريون؛ إذ إن هذا التعريف يحدد نوع السلاح وكميته، لكن يبدو أن هذا لم يحصل إذ اختلفت رؤى هؤلاء القادة لهذه المسألة المهمة وربما الشائكة والمعقدة، وعلى الرغم من ذلك فإن المراقب والمتتبع لتصريحاتهم بإمكانه أن يرى أن التحديات الآتية ربما تكون موضع اتفاق في عناوينها العامة لكنهم يختلفون في التفاصيل:

-

تحديات داخلية تتمثل بما يأتي:

-

قوى الإرهاب المحلي والوافد مع الاحتلال وبسببه.

-

بقايا النظام السابق.

-

الإرث العسكري (الأفراد والعقيدة العسكرية) مما يتطلب إما إعداد جيل جديد من القادة حتى مستوى الوحدة الفرعية إلى قادة الجيش وهيئة الأركان، أو الاستعانة بضباط الجيش السابق.

-

الاحتلال الأميركي.

-

دول الإقليم العربية وإيران وتركيا.

لقد مثلت هذه التحديات بمجملها معوقات لبناء الجيش وتطوره، لكنها لم تعطل تمامًا محاولات إعادة بنائه، حيث بدأ تشكيل الجيش من الصفر، بينما كانت التحديات قد قطعت أشواطًا بعيدة، فأصبح من الصعب الاستجابة لها في ظل الإمكانات المتوفرة سواء إمكانات المحتل أم الجيش الجديد، ومن هنا راحت الحكومات المتعاقبة تغذ السير نحو إعادة تشكيل الجيش بادئة بزيادة القوة القتالية لكونها أسهل من الناحية العملية والكلفة المادية، والسير ببطء في بناء القدرة القتالية والبنية التحتية.

تفكيك الجيش

|

المرحلة الأولى في تحول الجيش العراقي بعد الاحتلال الأمريكي، كانت تحت الإدارة المدنية الأميركية بقيادة السفير بول بريمر ومجلس الحكم والتي امتدت لعام ونيف، وقد تقرر خلالها حل الجيش وتدمير بنيته التحتية بالكامل، واكتشف الأميركيون متأخرين جسامة هذا الخطأ الإستراتيجي، فقد تحول الجيش من قوة قتالية بيد السلطة السياسية إلى مجموعات من المقاتلين اجتذبتهم فصائل المقاومة التي أخذت بالتشكل التدريجي وبتشجيع من دول الجوار، وكان لهذه المجموعات دوافعها الخاصة وهي عديدة، أهمها الثأر للكرامة الشخصية والوطنية المهدرة من المحتل الأميركي والسياسيين المتعاونين معه، وقد حاولت الإدارة الأميركية تعديل إستراتيجيتها بدعوة منتسبي الجيش السابق إلى تقديم طلبات للالتحاق بالجيش الجديد وإعادة القليل منهم وفقًا لشروط معقدة، كما جرى إعداد دراسات لضم المليشيات التابعة لأحزاب السلطة ولاسيما فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وميليشيات حزب المؤتمر الوطني التي كانت قد تشكلت بتمويل أميركي وفقًا لما سمي في حينه قرار تحرير العراق، لكن الخلافات حول الرتب والمناصب التي ستُمنح لأعضاء هذه الميليشيات حالت دون ضم الكثير منهم إلى الجيش الجديد، وفي هذه المرحلة انصرف التسليح نحو استيراد الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بنادق الكلاشنكوف والمسدسات ورشاشات البي كي سي والدوشكا والتجهيزات الخاصة بالجنود من ملابس وغيرها.

المليشيات والمحاصصة

المرحلة الثانية في عهد الحكومة الانتقالية، حيث استمر ضم الميليشيات إلى الجيش الجديد وفقًا لقاعدة المحاصصة، ومعلوم أن هذه الميليشيات تعود في أغلبها إلى فيلق بدر الذي كان قد تشكَّل في إيران في عام 1982 وهو أحد فصائل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وبعض أفراد جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري والذي تشكَّل بعد الاحتلال، وبعض المجموعات المتفرقة من مقاتلي الأهوار متعددي الانتماءات، فمُنِحت لهم رتب ومناصب حساسة لم يكونوا مؤهلين لها إذ كان أغلبهم لا يمتلكون أية خبرة عسكرية، وقد أُطلِق عليهم تسمية (ضباط الدمج) لوصف المفارقة بين مؤهلاتهم ورتبهم، وقد نمت لهذا السبب وغيره ظاهرة الفساد الإداري والمالي في صفوف المؤسسة العسكرية، وقد جرى تنظيم مجالس تحقيقية ضد العديد منهم وصدرت أحكام قضائية بحقهم، ففي وزارة الداخلية جرى فصل 14000 أربعة عشر ألفًا منهم لهذه الأسباب بعد أن جرى تحويلهم من الجيش إلى الشرطة حسب ما صرح به وزير الداخلية السابق والوكيل الأقدم والمفتش العام، الأمر الذي اضطر القابضين على السلطة إلى الاستعانة بالقادة القدماء بعد استثنائهم من إجراءات الاجتثاث والملاحقة بسبب المشاركة في الحروب السابقة، وعلى الأخص الحرب العراقية-الإيرانية، وفعلاً تم إلحاق عدد منهم بمفاصل القيادة العليا في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادات الفرق والتشكيلات، بيد أن القيادات الدنيا ظلت تحت سيطرة (ضباط الدمج)، يساعدهم فيها صغار الضباط من خريجي الكليات العسكرية السابقة، وقد جرى في المقابل نقل قسم كبير من ضباط الدمج إلى قوات الشرطة والأمن الداخلي.

ومما يميز هذه المرحلة أن حكومة الإدارة الانتقالية برئاسة الدكتور إياد علاوي تمكنت من زيادة القوة القتالية بشكل كبير من خلال إعادة الكثير من الضباط، من رتبة عقيد فما دون، إلى الخدمة، وفتح باب التطوع، إلا أنها لم تتمكن من الاستجابة للتحديات التي أشرنا إليها بشكل حاسم، فقد كانت تعمل باتجاهين معًا، الأول: زيادة عدد القوات، وقد نجحت الإدارة في ذلك للإقبال المتزايد للشباب على الانخراط في الجيش بسبب تفشي ظاهرة البطالة وتنامي حالة الفقر بين العديد من الفئات والطبقات الاجتماعية، لاسيما الوسطى منها؛ لذا لم يعد مستغربًا أن تجد في صفوف المتطوعين من يحملون مؤهلات علمية مثل الماجستير والبكالوريوس بجانب آخرين يحملون شهادة الدراسة الابتدائية، وقد أُطلق على هذا الجيش في حينه قوات الحرس الوطني، وكانت قياداته العليا وإمداده اللوجستي يتم من قبل الأميركيين، وقد اختُبرت هذه القوات مرتين واحدة في الفلوجة والأخرى في النجف، واستمرت الحال في حكومة الدكتور إبراهيم الجعفري، فتواصلت عملية البناء الأفقي (القوة القتالية) بشكل متسارع بسبب تزايد أعمال المقاومة والإرهاب وعلى الأخص في عام 2006 في حين راح البناء الرأسي (القدرة القتالية) يسير ببطء شديد إذ استمر استيراد الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبعض المعدات والتجهيزات والعربات العسكرية، ولم يتحقق نمو مماثل في القوات الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي والمدفعية والصواريخ، فقد كان الهدف من بناء الجيش هو معالجة مشكلات الأمن الداخلي وليس الرد على التهديدات الخارجية، ويبدو لنا أن هذا الأمر قد تحكمت فيه عدة قوى محلية وإقليمية؛ فالأكراد غير راغبين ببناء جيش قوي من الممكن أن يتدخل عسكريًا في إقليم كردستان خصوصًا مع غياب الثقة بين أطراف العملية السياسية وتنامي الرغبة في الانفصال بعد تسوية موضوع المناطق المتنازع عليها، كما أن بعض الفصائل السياسية الحاكمة هي الأخرى غير راغبة في تطوير القدرة القتالية لارتباطها بأجندات إقليمية، فضلاً عن أن المحتل الأميركي لا يرغب في أن يرى قوة عراقية نامية قد تنخرط في صراع محتمل مع إسرائيل، كذلك هناك قوى إقليمية أعلنت صراحة أنها ترفض أي تسليح للعراق بأسلحة متطورة مثل الكويت وإسرائيل وإيران، فكل منها ترى أن عودة القادة القدامى من الممكن أن يثير الرغبة في الاستيلاء على السلطة، ولهذا التقت مصالح قوى متصارعة على رفض تسليح العراق وضرورة إبقائه ضعيفًا.

وقد أسهم في إضعاف الجيش المهمة التي أنيطت به والتي لا تتعدى مهام الشرطة وقوى الأمن الداخلي، بل إنه لم يستطع حتى تأديتها بكفاءة بسبب سوء التخطيط والفساد المستشري في أوساطه ونقص معدات الرصد والمراقبة والتفتيش والجهد الاستخباراتي القادر على جمع وتحليل المعلومات وتوظيفها لصالح العمل العسكري الأمني الداخلي.

المالكي وحافة الحرب الأهلية

وفي المرحلة الثالثة، وجدت الحكومة المنتخبة -حكومة السيد نوري المالكي- منذ بداية تشكيلها في عام 2006 نفسها أمام مشكلة أمنية خطيرة؛ إذ كانت البلاد على حافة الحرب الأهلية مما يتطلب نشر أعداد كبيرة من القوات في مختلف الأرجاء وعلى الأخص العاصمة بغداد. ومرة أخرى تم اللجوء إلى التوسع الأفقي خصوصًا أن الأميركيين أصيبوا أيضا بعدوى زيادة عدد القوات وكأنها هي الحل السحري للمشاكل الأمنية، ففتحت السلطات باب التطوع فتجاوز عدد الجيش في هذه المدة مئات الألوف، وتم نشر ما يقارب 1700 ألف وسبعمائة نقطة تفتيش وسيطرة عسكرية في بغداد لوحدها، ودخلت تلك القوات ثلاث معارك رئيسة في بغداد والبصرة والموصل، ومعارك أخرى في ديالى وكربلاء، وقد جرت هذه المعارك بمساعدة ودعم أميركيين في جانبي التخطيط والتنفيذ، وظهرت الحاجة مرة أخرى إلى ضرورة بناء القدرة القتالية لاسيما في طيران الجيش (الطائرات العمودية) والمنظومة الاستخباراتية وحرس الحدود، لكن هذا الأمر لم يتم بالشكل المطلوب باستثناء بعض التطور في البنية التحتية لحرس الحدود (بناء المخافر وتعبيد بعض الطرق). وقد جرى في هذه المرحلة التعاقد مع دول متعددة لتوريد الأسلحة منها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وروسيا وهنغاريا وبولونيا والبرازيل، فقد تم استيراد أنواع من الدبابات الحديثة وناقلات الأشخاص المدرعة وطائرات للتدريب وأخرى للنقل، كما تمت صيانة بعض مئات من الدبابات القديمة من طراز تي55 وتي 62 وتي 72 وناقلات أشخاص مدرعة من طراز بي تي آر 60 وبي إم بي 1 وغيرها، كما تمت إعادة فتح المؤسسات التدريبية مثل الكليات العسكرية وجامعة الدفاع الوطني العسكرية وكلية الأركان، وراحت تستقبل طلبتها من الشباب والقيادات العسكرية والمدنية، ولكن الشكوك لم تغادر عقول شركاء العملية السياسية حول الأهداف المتوخاة من بناء الجيش على الرغم من التوزيع الإثني والسياسي للقيادات العسكرية وفقًا لمكونات الشعب العراقي، فوقف عامل غياب الثقة واختلاف المدركات حائلاً دون توحيد الرؤى تجاه التهديدات الواقعية والمحتملة، وبالنتيجة تباطأت عملية بناء القدرة القتالية للجيش العراقي.

بعد انتخابات مارس/آذار 2010 بقيت قيادة السلطة التنفيذية والجيش بيد السيد نوري المالكي، وقد استهل ولايته الجديدة بالبدء بتنفيذ اتفاقية سحب القوات الأميركية التي كان قد وقَّعها مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، وترافق هذا أيضًا مع تسلم الديمقراطيين للسلطة التي فاز بها باراك أوباما الذي تعهد بتنفيذ الانسحاب وتغيير جبهة الحرب ضد الإرهاب من العراق إلى أفغانستان، فاستمر الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية وتسليم الملف الأمني للعراقيين، لكن هذا الاتفاق لم يتضمن بناء القدرة القتالية للجيش وعلى وجه الخصوص في القوات الجوية والدفاع الجوي والقوة البحرية، مما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الوطني العراقي وفراغًا أمنيًا ربما تستغله دول الجوار للهيمنة على العراق. وإذا ما استثنينا بعض الدبابات الأميركية من نوع إبرامز وبعض بطاريات المدفعية، فإن القوات البرية لم تحدث تغييرات في قدراتها القتالية، فيبقى بذلك العراق عرضة للتهديد في منطقة تشتد فيها الخلافات وتنمو علاقات الصراع بين دولها. ويبدو أن الأميركيين أرادوا أن تظل القدرة القتالية العراقية عاجزة عن الاستجابة لتهديدات يختلف شركاء العملية السياسية في تحديد أولوياتها.

وبعد أن تم الانسحاب الأميركي الكامل، فإن الجيش العراقي لا يزال ضعيفًا في قدرته القتالية، حتى إن قائد أركانه أوضح أن العراق لن يكون قادرًا على حماية حدوده وأجوائه قبل عام 2020. ويُقدَّر حجم احتياجات الجيش العراقي في حدودها الدنيا وبغض النظر عن محاولة إيجاد توازن في التسلح والقدرة القتالية باقتناء 1000 دبابة قتال رئيسة يُفضَّل أن تكون ذات منشأ روسي أو من دول منظومة دول حلف وارسو المنحل أو من الصين؛ وذلك لسهولة استيعابها ووجود القاعدة المادية التدريبية لها، لكن يبدو أن صناع القرار الجدد ذاهبون على العكس من ذلك فقد تم التعاقد على شراء دبابات أميركية من طراز إبرامز، وهي دبابة معقدة وتحتاج إلى مؤهل علمي مناسب لمستخدمها، كما يحتاج الجيش إلى 1000-1500 قطعة مدفعية مسحوبة وذاتية الحركة ومن عيارات مختلفة تبعًا لنظام معركة الجيش الجديد، وإلى عشر كتائب قاذفات صواريخ ميدانية متعددة (أنبوبية) وبمديات مختلفة، وتبقى القضية الأهم في التسلح وهي بناء القوة الجوية والدفاع الجوي، فينبغي تزويد الجيش بأحدث الطائرات ومعدات الرصد والمراقبة ومنظومات الدفاع الجوي الميدانية والقطرية، وهنا تبرز مشكلة مناشيء التوريد والتوازنات الإقليمية ولاسيما الاعتراض الإيراني وكذلك الخليجي الداعم للرؤية الكويتية تجاه التسلح العراقي، فضلاً عن المخاوف الكردية من هذا الأمر.

إن مثل هذا الكم من التسلح لا يمكن تصور تحققه بين ليلة وضحاها لأنه يتطلب أموالاً هائلة وتدريبات نوعية وكمية تحتاج إلى تخصيصات مالية ضخمة تقف أمامها حائلاً احتياجات العراق للتنمية، وإعادة تأهيل البنية التحتية للاقتصاد العراقي، وتقديم الخدمات التي حُرِم العراقي منها سنين طوالاً؛ لذا فإن إقدام العراق على زيادة إنتاجه من النفط على الرغم من الأرقام المتفائلة بالإنتاج والعوائد لن يغطي التكاليف المطلوبة بسبب ازدياد مطالبة العراقيين بحقوقهم في الثروة؛ إذ لم يعد مقبولاً لديهم أن توجه العائدات الجديدة إلى التسلح على الرغم من أهميته ويبقى معدل الفقر والحاجة على حالته.

ولما كانت موارد العراق لا تكفي لتلبية متطلباته الأمنية والدفاعية في ذات الوقت، وكانت الاعتبارات الأمنية محل خلاف بين قياداته وقد تشل النظام السياسي برمته، فإن السيناريو الراجح في ظل الظروف الراهنة، في بدية 2012، هو أن يظل العراق يقدم الاعتبارات التنموية على الأمنية لأنها أقل تكلفة، بل قد يبرر الاختلال الأمني بالانشغال في التنمية، وسيحصر مهام الجيش في قضايا الأمن الداخلي، لأنها كثيرة، ثم إن الاحتكاك بدول الجوار سيعوق بناء الجيش أكثر، ويُحدث شروخًا في البنية السياسية العراقية؛ وسيعول البلد في أمنه على تحالفات دولية تضمن حمايته من الخارج في المقام الأول وتماسكه وسلامته الداخلية في المقام الثاني.

____________________________

عزيز جبر شيال-رئيس وحدة البحوث والدراسات السياسية والإستراتيجية - كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية