|

| ارتكزت العلاقات الأميركية-الصينية خلال العقود الثلاثة الماضية على ركيزتين أساسيتين: اقتصادية وإستراتيجية |

عادة ما ينظر خبراء العلاقات الدولية إلى التفاعلات بين القوى العظمى في النظام الدولي باعتبارها المحدد الرئيس لإمكانيات التعاون واحتمالات الصراع في الحاضر والمستقبل، ليس فقط في نطاق العلاقات الثنائية للقوى الفاعلة في النظام الدولي ولكن في إطار التفاعلات الإقليمية والدولية عمومًا. ولذلك فمن الأهمية بمكان تسليط الضوء على التفاعلات الإستراتيجية بين القطب الدولي المسيطر: الولايات المتحدة الأميركية، والقوة البازغة في النظام العالمي: الصين. وتشير الدراسات التاريخية أيضًا إلى كون فترة الانتقال في النظام الدولي شديدة الخطورة على الأمن الإقليمي والدولي معًا؛ فخلال هذه الفترة تحاول القوى المسيطرة الحفاظ على مكانتها في قمة النظام الدولي بينما تسعى القوى الجديدة إلى تغيير شكل نسق علاقات القوة. وعادة ما جاء حسم هذا الصراع في مرحلة ما قبل العصر النووي بحرب عالمية قد تؤدي إلى ترسيخ تراتبية السلطة القائمة أو قد تؤْذِن بارتقاء سيد جديد للنظام الدولي. لكن الخوف من التدمير الشامل المتبادل بين القوى العظمى منذ الحرب الباردة أدى إلى محاولة إدارة الصراع بوسائل أخرى. وهذا هو حال العلاقات الأميركية-الصينية في العقود الثلاث الماضية؛ فقد حاولت كل من واشنطن وبكين تحقيق أهدافهما بمزيج من أدوات التنافس الدولي وبخليط من إستراتيجيات التعاون إقليميًّا وعالميًّا. ولترشيد الصراع بين الدولتين تم إطلاق الحوار الأميركي-الصيني الإستراتيجي والاقتصادي في 2009. وقد عُقِد حتى الآن أربع جولات سنوية كان آخرها الجولة الرابعة في العاصمة بكين في 3-4 مايو/أيار الماضي (2012). وعادة ما يصطحب كبار المسؤولين في البلدين خبراء من مختلف الجهات الحكومية خلال هذه الجولات بغرض تبادل الآراء واستشراف إمكانات ترسيخ وتوسيع التعاون بين البلدين.

أولاً: العلاقات الاقتصادية

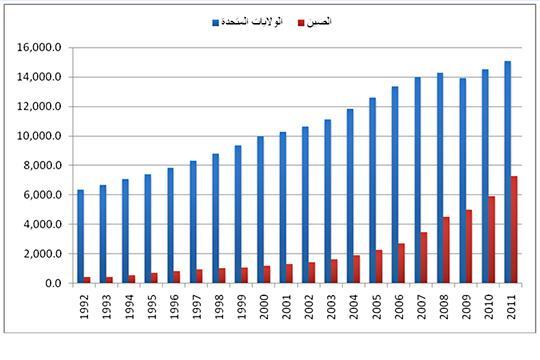

جاء انطلاق الحوار الإستراتيجي-الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة في 2009 على خلفية التراجع الاقتصادي الكبير للولايات المتحدة في 2008 واستمرار النمو المطرد في الاقتصاد الصيني بصورة يرى كثير من رجال المال والأعمال في الولايات المتحدة أنها قد تهدد السيادة الأميركية على الاقتصاد الدولي التي ترسخت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فالاقتصاد الصيني الذي لم يكن يجاوز 6,7% من حجم الاقتصاد الأميركي عند انهيار الدب السوفيتي، أصبح الآن يناهز نصف حجم الاقتصاد في الولايات المتحدة. وإذا ما استمرت معدلات النمو في البلدين على وتيرتها الحالية فإن الصين ستزيح الولايات المتحدة عن قمة النظام الاقتصادي الدولي في غضون عقدين من الزمن على أقصى التقديرات.

|

| شكل 1: نمو الاقتصاديْن الأميركي والصيني السنوي مند نهاية الحرب الباردة (تريليون دولار) |

وبالإضافة إلى ذلك فإن إحصاءات البنك الدولي أشارت إلى ارتفاع احتياطيات الصين من العملات الأجنبية بنهاية عام 2008 إلى 2 تريليون دولار بزيادة تريليون دولار كاملة عن مثيلاتها في عام 2006. وفي عام 2006 تخطت الصين اليابان لتحمل لقب الشريك التجاري الأول مع الولايات المتحدة. ويميل الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين لصالح الأخيرة بصورة كبيرة كما يشير الشكل رقم (2). ومكنت الفوائض التجارية الصين من تملُّك الكثير من الأصول في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ولذلك فقد أصبحت الصين في عقول كثير من الأميركيين بمثابة المنافس الاقتصادي الإستراتيجي الرئيس للولايات المتحدة. وقد استغل بعض السياسيين الأميركيين هذا الخوف من الصعود الصيني لإلقاء اللوم على الصين وبالذات السياسات النقدية الصينية التي أبقت سعر العملة الصينية منخفضًا في مقابل الدولار كسبب رئيس لتراجع الصادرات الأميركية وارتفاع العجز في الميزان التجاري مع الصين.

|

وقد ركزت جولات الحوار الأربعة، التي عُقِدت على خلفية الأزمة الاقتصادية الدولية، على تعميق وترسيخ التعاون الاقتصادي بين البلدين من جهة وعلى التعاون المشترك لتحفيز النمو على المستوى الدولي من جهة أخرى. وقد أظهرت الصين قدرًا من التجاوب مع المطالب الأميركية فيما يتعلق بتعويم سعر صرف العملة الصينية، وتقديم ضمانات أكبر لحقوق الملكية الفكرية، وفتح الأسواق الصينية للصادرات الأميركية، وتخفيض الدعم المنظور والمستتر للشركات الحكومية الصينية. وفي المقابل فقد وعدت واشنطن بتسهيل نقل التكنولوجيا المتقدمة في المجالات المدنية، وبتخفيض القيود على صادرات الصين. كما تطرقت المحادثات الثنائية لتنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو، وتدعيم دور صندوق النقد الدولي في تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول المختلفة.

ثانيًا: العلاقات الإستراتيجية

على صعيد العلاقات الإستراتيجية فقد استمرت درجة من الصراع وعدم الثقة بين البلدين في ظل زيادة قوة الصين العسكرية والتي قد تهدد السيطرة العسكرية للولايات المتحدة. ومما أجّج المخاوف في واشنطن أن الإنفاق العسكري الصيني قد استمر في التزايد بمعدلات كبيرة على الرغم من أن الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة قد وضعت قيودًا على نمو الإنفاق العسكري الأميركي. وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أفضلية عسكرية كبيرة على الصين فإن الفجوة بين البلدين تتضاءل بمعدلات سريعة. فقد كشفت الصين الضوء عن أولى حاملات الطائرات، قاذفة شبح جديدة، وصواريخ بالستية مضادة للسفن لها قدرة تهديد أقوى القطع البحرية الأميركية، بالإضافة إلى ذلك فإن قدرات الصين في مجالات الفضاء والحروب الإلكترونية مهمة وتتقدم باستمرار.

عوضًا عن ذلك فإن تهديد الصين للسيادة الأميركية الجوية والبحرية في شرق وجنوب شرق آسيا لم يمر مرور الكرام؛ فالرئيس أوباما تحدث عن الأهمية الإستراتيجية الكبرى لقارة آسيا خلال زيارته الأخيرة للمنطقة وصاحب ذلك نشر 2500 من قوات مشاة البحرية في أستراليا، بالإضافة إلى تدعيم الروابط العسكرية بين الولايات المتحدة والعديد من دول جنوب شرق آسيا.

وقد دعت الولايات المتحدة مرارًا إلى علاقات شفافة ومستقرة بين القوات المسلحة الأميركية وجيش التحرير الشعبي الصيني ويبدو أن واشنطن منزعجة من كون الميزانية العسكرية الصينية المنشورة تقلِّل من حجم الإنفاق الحقيقي. وفي غياب الثقة حول الخطط الصينية لتطوير ترسانتها العسكرية وخطط نشر قواتها ونياتها الإستراتيجية فإن المسؤولين الأميركيين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يقيموا خططهم الإستراتيجية وفق أسوأ الاحتمالات مما قد يؤدي إلي خروج سباق التسلح عن نطاق السيطرة. وعلى الرغم من أن الجيش الشعبي الصيني قد أظهر تحفظًا في تبادل مثل هذه المعلومات فإن زيارة وزير الدفاع ليانج في 6 مايو/أيار 2012 قد أدت إلى اتفاق تنظم بمقتضاه القوات البحرية للدولتين تدريبات عسكرية لمكافحة القرصنة في مضيق عدن، وكذلك فقد دعت الصين وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إلى زيارة الصين في وقت يتحدد في الخريف القادم. ومن الغريب أن أجهزة الإعلام الأميركية لم تُولِ اهتمامًا كبيرًا لمدة الزيارة حتى إن صحيفة نيويورك تايمز لم تأت على ذكر الزيارة مرة واحدة. وعلى النقيض فقد أفردت أجهزة الإعلام الصينية مساحات عريضة للزيارة الأولى لأرفع مسؤول عسكري صيني للولايات المتحدة خلال الأعوام التسع الماضية. وقد تكون زيارة ليانج أهم هذه الحوارات الثنائية قاطبة؛ فالعلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين هي أقل المجالات تقدمًا في العلاقات الثنائية بين القطبين الدوليين الكبيرين.

ولكن كمثل بقية الحوارات الإستراتيجية, فإن التوتر الكامن تحت الرماد والمشكلات الطارئة تهدد تطور العلاقات العسكرية في المستقبل، ففي الماضي كانت المحادثات العسكرية هي الضحية الأولى لكل توتر سياسي بين واشنطن وبكين واحتمالات حدوث هذا تتزايد مع الإيماءات الصادرة من الرئيس أوباما بأنه سيعيد النظر في إمكانية بيع طائرات إف 16 المتقدمة لتايوان. وتاريخيًّا فإن مبيعات السلاح الأميركي للجزيرة المتمردة -كما تعتبرها بكين- كانت تُعد أخطر المشاكل في العلاقات الأميركية-الصينية خاصة عندما يتعلق الأمر بنظم أسلحة حديثة أو جديدة تتفوق على ترسانة الصين العسكرية، ولا جدال في أن قرار أميركا ببيع إف 16 لتايوان سيؤدي بالضرورة إلى إيقاف كل أشكال التعاون العسكري بين بكين وواشنطن.

وقد أحدثت أزمات طارئة توترًا قبيل زيارة الجنرال ليانج؛ فقد حاولت قطعة عسكرية فلبينية بحرية إخراج سفن صيد صينية من جزء من بحر الصين الجنوبي تتنازع عليه الدولتان الأمر الذي أدى إلى حروب كلامية بين مسؤولي الدولتين. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست منغمسة بصورة مباشرة في هذا النزاع حتى الآن فإن واشنطن ترتبط باتفاق دفاع مشترك مع مانيلا الأمر الذي قد يفرض تدخلاً عسكريا أميركيًّا حال تطور النزاع إلى صدام بحري كبير. وفي السنوات القليلة الماضية أصبحت الصين أكثر تشددًا في ادعاءاتها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي الغني بمصائد الأسماك وحقول البترول، وقد يشكِّل هذا سببًا للنزاع مع خمس دول أخرى لديها نفس التطلعات للسيطرة على هذه الأقاليم البحرية الغنية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تأخذ موقفًا بدعم أحد الأطراف فإن واشنطن قد تعهدت بالدفاع عن مبدأ حرية الملاحة في المنطقة التي تشمل أكثر الخطوط البحرية الدولية كثافة.

ثالثًا: الشرق الأوسط في ميزان العلاقات الأميركية-الصينية

تاريخيًا كانت مواقف الصين الدولية ونمط تصويتها في الأمم المتحدة وبخاصة مجلس الأمن الدولي قريبًا من المصالح العربية ومتناقضًا مع السياسة الخارجية الأميركية المؤيدة دومًا لإسرائيل. ولكن في السنوات القليلة الماضية حدث تقارب كبير بين الدولة العبرية والصين مما حدّ من التناقض السياسي مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين. وعلى الرغم من هذا التقارب يظل هناك قدر معتبر من التمايز في المواقف بين الولايات المتحدة والصين فيما يتصل بقضايا السودان وسوريا. ويعود اهتمام الصين بالقارة السمراء أساسًا إلى حاجة الصين الماسّة لتأمين احتياطيات من النفط بعيدًا عن سيطرة الولايات المتحدة والدول الغربية الحليفة. وقد توثقت العلاقة بين النظام الحاكم في الخرطوم وبكين في العقدين الأخيرين. وقامت الصين بتمويل وبناء العديد من مشروعات البنية التحتية في السودان، وفي المقابل منحت الخرطوم امتيازات كبيرة لشركات صينية لاستغلال حقول النفط وبخاصة في الجنوب. وقد وفرت الصين غطاء دوليًا للخرطوم في مجلس الأمن مما سبَّب قدرًا من التوتر في العلاقة مع الولايات المتحدة.

وقد ظهر التباين في المواقف بين الولايات المتحدة والصين جليًّا مع انطلاق الثورة السورية ومع اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات النظام السوري. فقد أعاقت بكين وموسكو أية قرارات لإدانة النظام الحاكم في دمشق أو فرض أية عقوبات فاعلة ضده. وقد أثار هذا الموقف سجالاً علنيًا مع الولايات المتحدة. ويمكن تفسير هذا الموقف الصيني بأن بكين لا تريد نظامًا تابعًا للولايات المتحدة في دمشق من جهة وبالعلاقات الخاصة بين دمشق وبكين وتأييد كلا العاصمتين للأخرى في القضايا الدولية المهمة كمرتفعات الجولان المحتلة بالنسبة لسوريا وقضايا تايوان والتبت وحقوق الإنسان في حالة الصين من جهة أخرى. وبالإضافة إلى هذا التطابق في المواقف السياسية فإن العلاقات الاقتصادية بين دمشق وبكين قد توطدت في الأعوام القليلة الماضية. فحاليًا تُعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لسوريا كما أن بكين هي ثاني أكبر مستثمر غير عربي في سوريا. ورغم هذه التباينات الواضحة في المواقف فإن كلاًّ من واشنطن وبكين حريصة على أن لا تعكر هذه التمايزات الإقليمية جوهر العلاقة بين القطبين الدوليين الكبيرين.

رابعًا: مستقبل العلاقات الصينية-الأميركية

وعلى الرغم من التعهدات المعتادة بترسيخ التعاون في مثل هذه المحادثات رفيعة المستوي فإن غياب الثقة الإستراتيجية بين البلدين لا يزال يعقّد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ويبدو أن هناك إدراكًا كبيرًا في البلدين لأهمية هذه اللقاءات وتأثيرها على مستقبل العلاقات بين البلدين بل والتنافس الدولي عمومًا. ويبدو أن السياسيين على ضفتي المحيط الهادي يسعون إلى دعم موقفهم الاقتصادي والعسكري والسياسي تحسبًا لتحول العلاقة بين البلدين إلى صراع للسيطرة في القارة الآسيوية. ومما يعقّد العلاقة أكثر أن الجهود المبذولة لموازنة جوانب التعاون والصراع في العلاقات الثنائية تتعرض دومًا للاختبارات بسبب نزاعات وفي أحيان أخرى صراعات تتطلب قدرًا كبيرًا من الحسابات الدقيقة لتفادي تفاقمها إلى صراع مفتوح.

ولكن يمكن القول: إن هناك قدرًا من الثوابت التي يمكن الركون إليها في تحديد مستقبل العلاقة بين القطبين الدوليين الكبيرين. فكل من واشنطن وبكين تعلمان تمامًا أن نمط الصراع المفتوح لحسم تراتبية النظام الدولي كما كان الحال في ما قبل العصر النووي مستبعد تمامًا. وكلا الدولتين على يقين من أن حربًا اقتصادية شاملة سيكون لها نتائج مدمرة على أكبر اقتصاديْن في العالم. وبالتالي فإن قدرًا من ضبط النفس سيسود العلاقات بين القوتين الكبيرتين في الأمديْن: القصير والمتوسط.

وترشيد الصراع لا يعني أن بكين وواشنطن لن تحاولا تعظيم قوتيهما الإستراتيجية وميزتهما التنافسية في مواجهة الآخر. وسيتوقف شكل الصراع وحدّته على التطورات الإقليمية والدولية. وقدر من هذه التطورات ليس تحت السيطرة الكاملة للقوتين العظميين. كما أن المظاهر المختلفة للصراع ستتأثر بالتغيرات في قمة النظام السياسي في الدولتين. فبداية العام القادم ستكون هناك حتمًا قيادة جديدة على رأس السلطة في الصين وربما يكون هناك تغيير مماثل في المكتب البيضاوي. وللدلالة على أهمية العلاقات مع واشنطن فقد حرص نائب الرئيس الصيني زي جينيج على القيام بزيارة ممتدة للولايات المتحدة لتقديم نفسه للأميركيين قبيل ارتقائه المرتقب لسُدَّة القيادة في بكين.

وقد اشتملت زيارة زي جينيج للولايات المتحدة التي بدأت في 13 فبراير/شباط عام 2012 واستمرت لمدة خمسة أيام على عدة وقفات في العاصمة واشنطن وولاية أيوا ومدينة لوس أنجلوس وقد منحت كل من هذه الزيارات نائب رئيس الصين فرصة تقديم نفسه بصورة مختلفة؛ ففي واشنطن قام زعيم الصين المرتقب بتقديم نفسه للأميركيين في صورة المتحدث المفوَّه والعليم بتفاصيل الشؤون الاقتصادية والسياسية. وجاء توقف زي في أيوا الولاية الزراعية في قلب الولايات المتحدة لتقديم زعيم الصين المرتقب في صورة الرجل العادي الذي يستطيع أن يلتحم بالجماهير في الريف. ومكَّنت محطة زي الأخيرة في لوس أنجلوس من الاقتراب من عاصمة السينما في هوليود والالتقاء بقادة الصناعة الرأي. ويبدو أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو طمأنة الولايات المتحدة قيادة وشعبًا على رغبة الصين في استمرار التعاون بين الدولتين.

وإذا كان ارتقاء زي جينيج لا يُتوقَّع أن يُحدث تغيرًا جوهريًا في طبيعة العلاقة بين الدولتين، فإن وصول ميت رومني للبيت الأبيض قد يُحدث قدرًا من الخلل في العلاقة بين الدولتين. فعادة ما كان الرؤساء المنتمون للحزب الجمهوري أكثر صرامة في التعامل مع قضايا انتهاك حقوق الإنسان في الصين، ودعم بكين للنظام في كوريا الشمالية، والعلاقات الوطيدة للصين مع دول معادية للولايات المتحدة كالسودان وكوبا. وعادة ما كان الجمهوريون أيضًا أكثر حساسية لجهود الصين في تدعيم قواتها المسلحة ومحاولة القضاء على الفجوة التكنولوجية مع الولايات المتحدة. وعلى العكس فإن الجمهوريين ربما يكونون أكثر سلاسة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الدولتين وبخاصة إذا ما قدّمت بكين ضمانات كافية فيما يتعلق بحرية التنافس بين قطاعات الأعمال في البلدين.

_________________________________

محمود حمد - أستاذ مساعد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعتي القاهرة (مصر) ودراك (الولايات المتحدة)

ديفيد سكيدمور - أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة دراك (الولايات المتحدة)