ما أن بدأت التحركات الاحتجاجية بوتيرة منتظمة في العاصمة السودانية الخرطوم, وفي عدد من مدن الأقاليم, حتى سارع المحللون والمتظاهرون أيضا إلى استدعاء مسار ثورات الربيع العربي ومحاولة إسقاط الحالة السودانية الاحتجاجية الوليدة على الحالة الثورية العربية التي أدت إلى تغيير, بسيناريوهات متعددة, أنظمة الحكم في عدد من البلدان العربية على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.

كيف إذن يمكن قراءة التحركات الاحتجاجية السودانية؟ ما هو منطقها ودينامية تفاعلاتها ومداها؟ وإلى أي حد يمكن أن تؤثر على بنية النظام الحاكم وتماسكه؟ وإلى أي مدى يمكن أن تشكّل تهديدا جديًّا لوجوده في السلطة؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لتطورات المشهد السياسي السوداني في المستقبل المنظور؟

الانفصال ينفخ رياح التغيير

لم تمض سوى أشهر معدودة على تقسيم السودان إلى دولتين منتصف 2011, حتى توالت الآثار السلبية لانفصال الجنوب سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وتراكمت تبعاتها حتى اضطرت الحكومة السودانية تحت وطأة تداعياتها الخطيرة المتسارعة إلى الاعتراف بتحقق السيناريو الأسوأ: تقسيم البلاد وخسارة وحدتها, مع فقدان السلام وتجدد الحرب, وبروز التطور الأكثر خطورة وهو وقوف شمال السودان على حافة الانهيار الاقتصادي بسبب حرمانه من مداخيل العائدات النفطية التي كانت تشكّل العمود الفقري لموارده المالية على مدى السنوات العشر الماضية.

|

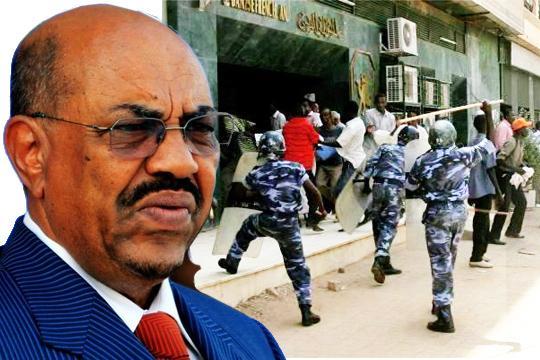

| أكد الرئيس عمر البشير في خطاب له أنه يدرك تماماً العبء الذى سوف تلقيه المعالجات الاقتصادية على المواطنين عامة وعلى الفقراء خاصة (الجزيرة) |

وأمام تردي الأوضاع، أعلنت الحكومة السودانية على نحو مفاجئ أن البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي ما لم يتم اتخاذ تدابير وإجراءات قاسية لتدارك الأوضاع المالية المتدهورة, وهي إجراءات في مجملها تأتي استجابة لوصفة صندوق النقد الدولي الداعية إلى رفع الدعم عن المحروقات وتخفيض سعر العملة الوطنية وزيادة الرسوم الضريبية والجمركية, وهي تدابير صارمة ذات وقع قاس على معظم فئات المواطنين أقرّ بها المسؤولون الحكوميون وإن اعتبروا أن لا مناص من تطبيقها للخروج من الأزمة، بل ذهب وزير المالية علي محمود إلى اعتبارها "إجراءات تتخذها دولة مفلسة". وقال الرئيس عمر البشير في خطاب له: "إننا ندرك تماماً العبء الذى سوف تلقيه المعالجات الاقتصادية على المواطنين عامة وعلى الفقراء خاصة، ولو استطعنا تفادي ذلك لفعلنا".

وما شكّل عنصر المفاجأة ليس التدهور الاقتصادي الذي ظل السودانيون يعايشون وطأته على مدى الأشهر الماضية فحسب, بل نهاية حالة الإنكار لتأثيرات الانفصال سلبيًا على الشمال, فقد راج من قبل تبرير رسمي بأن التخلص من عبء الجنوب يشكّل فرصة لانطلاق السودان المتخفف من ثقل التزامات بقائه موحدًا.

وفي الواقع، فإن التدابير الحكومية الأخيرة فاقمت من حالة الاحتقان السياسي والعسكري والاقتصادي الذي شهدته البلاد بصورة متزايدة منذ تقسيمها مع اندلاع ثلاث حروب جديدة, في ولاية جنوب كردفان, ثم في ولاية النيل الأزرق بين القوات الحكومية ومتمردي الجيش الشعبي- قطاع الشمال, ثم ما لبث أن نشبت حرب ثالثة مباشرة بين جيشي دولتي السودان في منطقة هجليج النفطية. في حين ظلت هناك جبهة قتال رابعة مفتوحة في دارفور بين القوات الحكومية وفصائل الحركات المسلحة في الإقليم الرافضة للانضمام لاتفاق الدوحة.

وفي بلد كان يعاني من أزمة مالية أصلًا, ويذهب أكثر من ثلثي نفقات موازنته العامة لأغراض الصرف الأمني والعسكري, فقد جاءت هذه الحروب المفتوحة على أربع جبهات, لتعمِّق من حالة التدهور الاقتصادي بسبب اضطرار الحكومة إلى صرف المزيد من الأموال على النفقات العسكرية, فضلًا عن أن الحرب على هجليج كلفت الحكومة خسارة نحو نصف إنتاجها النفطي بسبب التدمير الواسع الذي ألحقه الجيش الشعبي بمنشآتها.

من السخط إلى الحراك الاحتجاجي

بدأت موجة المظاهرات الاحتجاجية في السابع عشر من يونيو/حزيران 2012 بمبادرة من مجموعات طلابية وشبابية منطلقة من جامعة الخرطوم ذات الإرث التاريخي العريق في صناعة التاريخ السياسي الحديث للبلاد, لاسيما دورها في تفجير ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964, الثورة الشعبية الأولى من نوعها في السودان وفي المنطقة، والتي أنهت أول حكم عسكري في البلاد.

لم تكن الإجراءات الاقتصادية القاسية الباعث الوحيد على تحريك الاحتجاجات, وإن كانت بالطبع ذات تأثير مباشر في توسيع دائرة السخط شعبيّا على السياسات الحكومية التي لم تدع فئة من المواطنين دون أن تطولها؛ مما خلق تجاوبا مع التحركات الطلابية والشبابية تجاوزت أسوار الجامعة لتنتشر الاحتجاجات في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم, ولتمتد كذلك إلى مدن أخرى في عدد من ولايات البلاد المختلفة.

وعلى الرغم من الرصيد التاريخي الثوري للسودانيين الذين استبقوا عصر الربيع العربي بتفجير ثورتين عامي 1964, و1985 أطاحت بنظامين عسكريين, وهو ما يشير إلى فاعلية الإرادة الشعبية, وتراكم خبرة العمل الثوري وديناميته, مع ذلك فمن الواضح أن الاحتجاجات السودانية استلهمت روح ثورات الربيع العربي التي شكّلت عاملًا مشجعا للعناصر الشبابية السودانية.

وتجب الإشارة إلى محاولات جرت في مطلع العام الجاري لتحريك مظاهرات احتجاجية, سارعت السلطات إلى افشالها, غير أنها اتخذت هذه المرة طابعا لا مركزيا مما وسع من رقعتها, كما حظيت باهتمام إعلامي أوسع منحها زخما تحتاجه للحفاظ على جذوتها. وأهمية التحركات الاحتجاجية هذه تأتي من كونها نجحت في كسر طوق سيطرة حكومية شبه كاملة على الشارع السوداني على مدار العقدين الماضيين, وهي سيطرة لم تأت صدفة ولكنها نتاج تخطيط وتدبير الحزب الحاكم المستند على إرث الحركة الإسلامية السودانية الخبيرة بأساليب تأليب وتحريك الشارع إبان سنواتها في المعارضة, وخبرتها في تكتيكات وديناميات الاحتجاجات؛ حيث استخدم النظام تلك الخبرات في إحكام قبضته الأمنية, وإبطال فاعلية مظانّ تحريك الاحتجاجات الشعبية.

وفي تجربتي الثورتين السودانيتين في 1964 و1985, كانت الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية, والتي كانت تتمتع بنفوذ وتأثير سياسي قوي, هي العناصر الأساسية الفاعلة في التخطيط للثورة وفي تحريك الشارع, وفي المرتين كانت القوى السياسية المعارضة تلاحق الأحداث لركوب موجة الثورة. وعندما جاء نظام الحكم الحالي للسلطة بانقلاب عسكري في العام 1989, كانت أولى إجراءاته الوقائية هي تفكيك "بؤر العمل الثوري"؛ فسارع إلى حل الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية, وحلَّت مكانها منظمات نقابية ذات بنية مسيطر عليها عملت على تغيير تركيبة وطبيعة التضامن والنفوذ الكبير الذي كان معروفا للعمل النقابي السوداني على مدى عقود, برع فيه اليسار بصفة خاصة لاسيما الشيوعيون.

ساعد هذا التفكيك المنظم للعمل النقابي على حرمان خصوم النظام الحاكم من أهم أدوات حشد العمل الاحتجاجي المعارض, بيد أن التضييق على العمل المعارض السلمي قاد إلى انتشار العمل المعارض المسلح المدعوم من الخارج على نحو لم يكن سائدا في النظامين العسكريين السابقين.

ولذلك يمكن القول: إن موجة الاحتجاجات الحالية وإن كانت في بداياتها إلا أنها تشكّل -بلا شك- تحولاً نوعيًّا في المواجهة بين نظام الحكم وخصومه الساعين لإسقاطه, يتضح ذلك عند قراءة ردة فعل الحكومة السودانية المترددة حيال التعامل مع المحتجين بين الإقناع والسماح بدرجة من الاحتجاجات لدواعي تنفيس الاحتقان الجماهيري أو استخدام القمع لمنع انتشارها مما يعكس قلقها من تفاعلاتها المحتملة. وأمر آخر يشير إلى إدراك السلطات خطورة استفحال الاحتجاجات، فقد سارعت إلى حجب مواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المحتجون كوسيط تفاعلي ناجح للتشبيك بين العناصر المتطلعة إلى التغيير وبث رسائل الاحتجاجات وتنظيم فعالياتها.

والملاحظة الأساسية على طبيعة التحركات الاحتجاجية أمران:

-

الأول: على الرغم من اندلاعها في خضم إجراءات تقشفية صارمة إلا أن شعاراتها ومطالبها سارعت إلى تجاوز واقع الأزمة الاقتصادية لتنادي بإسقاط النظام وتغييره.

-

الثاني: أن غالب العناصر التي تقف وراء تحريك الشارع لا ترفع شعارات حزبية, مع ملاحظة مشاركة فاعلة للعنصر النسائي, كما تنشط عناصر شبابية حزبية متمردة على قيادات أحزابها المعارضة وتتهمها بالتقاعس عن مواجهة النظام الحاكم؛ فراحت تتجاوز الأطر الحزبية وتنخرط في الاحتجاجات دون أن يكون ذلك بالضرورة تعبيرًا عن موقف رسمي لأحزابها.

تململ داخل القيادة

اندلعت الاحتجاجات والحزب الحاكم ليس في أحسن أحواله, فقد شهد العام الأخير من سنوات سيطرته على السلطة التي تقترب من ربع قرن خسارته رهانات مفصلية في قضية الوحدة والسلام أدت، حسب محللين، إلى تآكل مشروعيته السياسية, إضافة إلى تراجع قدراته على إدارة دولاب الدولة, وليست الأزمة الاقتصادية الخانقة سوى دليل على مدى العجز عن التحسب لمآلات تقسيم البلاد, والفشل في توقع تبعاتها وتداعياتها؛ مما أدى إلى إثارة جدل واسع في أوساط نخبة الحزب الحاكم وناشطيه حول من يتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأمور.

والمفارقة أن مقاومة هذه الإجراءات والاحتجاجات عليها بدأت مبكرا داخل مؤسسات الحزب الحاكم, قبل أن تنتقل إلى الشارع, خاصة من قبل نواب المجلس الوطني, البرلمان، الذي يسيطر الحزب الحاكم على أكثر من خمسة وتسعين بالمائة من مقاعده؛ حيث رفضوا نهاية العام الماضي عند مناقشة موازنة الدولة مقترح وزارة المالية رفع الدعم عن المحروقات. ونقلت وسائل الإعلام السودانية وقائع خلافات حادة داخل الحزب الحاكم في الشهرين الماضيين حول تبني هذه الإجراءات وصلت حد تهديد النواب بعدم تمريرها في البرلمان, قبل أن يخضعوا لضغوط كثيفة مارسها قادة الحكم الذين كشفوا لهم صراحة خطورة الوضع المالي الذي تعانيه الحكومة ووقوفها على حافة الإفلاس, في ظل فشلها في الحصول على دعم خارجي كافٍ كان تأمل في توفيره من مصادر خارجية.

وعلى الرغم من التماسك الظاهر على مؤسسات الحزب الحاكم, إلا أن التصريحات العلنية المتناقضة والمواقف المتباينة لقادته تكشف عن خلل يتزايد عمقه في بنية النخبة الحاكمة, خاصة في ظل تذمر في أوساط ناشطيه من استمرار هيمنة مجموعة واحدة من القيادات على مقاليد الأمور في الحزب والجهاز التنفيذي طوال العقدين الماضيين, وتنامي الدعوة للتغيير وتجديد القيادات، لاسيما أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت موجة من المذكرات الاحتجاجية الداخلية الساعية للإصلاح في صفوف المؤتمر الوطني وقاعدته في الحركة الإسلامية, وهي وإن لم تحظ باستجابة لها إلا أنها كشفت مدى التململ الداخلي الذي يواجه قادة الحزب الحاكم. ومن شأن التحركات الاحتجاجية أن تغذي هذه الحالة، خاصة في ظل الجمود وعدم بروز مؤشرات من النخبة الحاكمة على إحداث قدر من الإصلاح يلبي مطالب قواعده المحتجة.

أما أهم تأثيرات الحراك الاحتجاجي فهو دفعه للسلطات, على الرغم من تهوينها من شأنه, إلى استخدام الحل الأمني ضد المحتجين, واتساع دائرة الاعتقالات, ومحاصرة المساجد التي باتت تشكِّل بؤرة تحرك للمتظاهرين, وهو ما يسهم في رسم صورة سلبية عن النظام أمام الرأي العام ويجعله عرضة للمقارنة مع تصرفات الأنظمة المتساقطة بفعل ثورات الربيع العربي, تكون عامل ضغط معنوي عليه.

كما تسبب الحراك الاحتجاجي في فرض المزيد من الضغوط الدولية على الحزب الحاكم, الذي يعاني أصلًا منها بسبب الوضع في دارفور والعلاقات المتوترة مع دولة الجنوب, مع صدور انتقادات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تندد باستخدام القوة المفرطة في مواجهة المحتجين.

المآلات: ضيق المنافذ

تتعدد مآلات الاحتجاجات السودانية اعتمادا على الطريقة التي تتعاطى بها السلطات الحكومية مع التطورات الراهنة, ومدى استعدادها للاستفادة من عظات وعبر تجارب الأنظمة العربية التي سقطت بفعل المد الثوري.

ومشكلة الحكومة الرئيسية ليست المظاهرات الاحتجاجية فحسب, بل عدم قدرتها على الخروج من حالة الانسداد والاحتقان والتدهور الاقتصادي الخطير الناتج عن طريقة النظام في إدارة الدولة, وهو ما قاد إلى المأزق الحالي؛ إذ يتفق محللون على أن الحزب الحاكم فشل في توقع تبعات تقسيم البلاد وسرعة حدوث آثارها السلبية, كما عجز عن الاستفادة من سنوات الرخاء التي كفلتها العائدات النفطية في التحسب للسنوات العجاف, كما قدَّم الاقتصاد الاستهلاكي على حساب تأسيس اقتصاد إنتاجي في بلد لا تنقصه الموارد والفرص.

والواضح من سياق تصرفات الحكومة السودانية خلال الفترة الماضية من عمر الاحتجاجات أنها قائمة على الإنكار والتبرير بدلًاً من مواجهة الأسئلة الملحة, فقد لجأت إلى التقليل من شأن الاحتجاجات من قبيل اعتبارها نتاج مؤامرة "صهيو-أميركية", والاعتماد على القبضة الأمنية في مواجهة المحتجين.

بيد أن أكثر ما يلفت النظر حالة الارتباك داخل مؤسسات الحكم, فعند إعلان الرئيس البشير هذه الإجراءات القاسية اعتبرها جزءًا من خطة إصلاحية شاملة تتضمن إعادة هيكلة مؤسسات الحكم بتخفيض عدد الدستوريين, وتقليل الإنفاق الحكومي. لكن فيما سارعت الحكومة إلى تنفيذ الإجراءات التي تمس حياة المواطنين حتى قبل أن يجيزها البرلمان, تلكأت في تنفيذ ما يخصها من استحقاقات تمس إعادة هيكلة الحكم بسبب الصراع الداخلي للاحتفاظ بالمصالح القائمة. وهو ما يجعل الباب مفتوحا على سيناريوهات مختلفة عما يمكن أن يؤدي إليه الصراع داخل أروقة الحزب الحاكم, بما في ذلك، حدوث تصدع داخل النظام يجعل الجيش يعيد ترتيب الأوضاع من جديد.

أما على صعيد الاحتجاجات فهي مرشحة للتصعيد ليس فقط بسبب تنامي مطالب التغيير فحسب, لكن أيضا بسبب ارتباك النظام الحاكم في إجراء إصلاحات فعالة, وفي وقت مناسب, قد تسهم في تقليل الحماسة للتغيير خاصة في أوساط الرأي العام الذي يطرح بشدة سؤالاً عمن يكون البديل؟

فضلًا عن ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية الخانقة ستشهد المزيد من التأزم خلال الفترة المقبلة عندما يتضح تأثير الإجراءات الحكومية العميق في رفع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما يُثقل كاهل أغلبية المواطنين، علاوة على انسداد أفق التوافق السياسي, وغياب خطط فعالة لتدارك الأوضاع المالية المتدهورة للبلد.

ومن العوامل التي تسهم حتى الآن في عدم وصول الاحتجاجات إلى مدى أبعد، غياب قيادة مركزية لحركة التغيير, إضافة إلى عدم وضوح الرؤية عن البديل المطروح للنظام الحاكم في حال سقوطه, وقد سارعت قوى المعارضة الرئيسية إلى التوقيع على برنامج "بديل ديمقراطي" غير أن خلافات داخل أوساط المعارضة أدت إلى الفشل في التوقيع على إعلان دستوري مقترح لإدارة الفترة الانتقالية.

ويضعف من برنامج المعارضة المطروح كبديل أنه استدعى نموذج الفترتين الانتقاليتين اللتين أعقبتا ثورتي أكتوبر/تشرين الأول وإبريل/نيسان, دون أن تضع في الاعتبار حجم التحولات الكبيرة التي حدثت في البلاد خلال العقود الماضية، مثل اشتعال النزاع بين المركز والأطراف الذي قاد إلى تقسيم البلاد, ونشوب نزاع جديد بين المركز وقوى الهامش الجديد في منطقة "هلال التمرد" الممتد من دارفور إلى جنوب كردفان والنيل الأزرق. وعلى الرغم من دعوة المعارضة لتجمع القوى الثورية للانضمام لوثيقة البديل الديمقراطي, إلا أن فكرة "سيطرة القوى النيلية" المهيمنة على المركز في تشكيل مستقبل البلاد بمعزل عن مشاركة فعلية لقوى الأطراف في صناعة البديل أصالة وليس إلحاقا، يرشح استمرار النزاع مستقبلًاً.

ويبقى احتمال دخول الاحتجاجات الشعبية السلمية دوامة العنف المسلح واردا في حال اشتدت القبضة الأمنية للسلطات لها مع تزايد وتيرتها, مع احتمال تدخل حركات المعارضة المسلحة للتأثير على مجريات الأحداث تحت مبرر حماية الانتفاضة.

الحاصل، أن مسار الأحداث في السودان سيأخذ وجهتين، ستسعى الحكومة إلى صيغة توافق مع دولة الجنوب للاستفادة من عوائد تصدير النفط كي تحصل على موارد تمتص بها موجة السخط؛ ومن جانبها ستظل حركة الاحتجاج عفوية بشكل رئيسي لا تندرج في توافق للمعارضة، لأن المعارضة تعاني من صدع رئيسي بين المعارضة غير المسلحة والمعارضة المسلحة، ولا يمكن أن تجتمع على الاطاحة بالنظام إلا إذا انزلق إلى الحل الأمني الشامل.