|

| المصدر [أسوسيتد برس] |

| ملخص كان الرئيس محمد مرسي، الذي قام بزيارة مدوية لروسيا قبل الإطاحة به، وليس قادة نظام 3 يوليو/تموز، أول من بدأ محاولة إعادة الدفء للعلاقات المصرية-الروسية، لتوفير خيارات متعددة لمصر في الساحة الدولية. ولكن خلافات مرسي مع واشنطن لم تكن قد بلغت مستوى التوتر الذي وصلته علاقات نظام 3 يوليو/تموز بالإدارة الأميركية. خلال ما يقارب الأربعة عقود من العلاقات المصرية-الأميركية الوثيقة، تسللت أميركا إلى مفاصل الحياة المصرية، تعليمًا واقتصادًا وسياسة وأمنًا وتدريبًا عسكريًا ومدنيًا وتسليحًا. وبالرغم من أن السياسة الأميركية الخارجية تشهد انسحابًا ملموسًا في الشرق الأوسط، فإن تدهورًا في العلاقات المصرية-الأميركية سيترك أثرًا بالغًا على النظام الحاكم في مصر، بغض النظر عن هوية هذا النظام. على سبيل المثال، إن تبنت القاهرة سياسة إحلال التحالف مع روسيا محل الولايات المتحدة، سيبدأ عدد كبير من رجال الأعمال المصريين في مغادرة البلاد، مصحوبين برؤوس أموالهم. |

في حديث مبكر أجرته معه الواشنطن بوست الأميركية، في 3 أغسطس/آب 2013، بعد مرور شهر على انقلابه على الرئيس محمد مرسي، اشتكى وزير الدفاع المصري، ورجل نظام 3 يوليو/تموز القوي، الفريق عبد الفتاح السيسي، من أن الرئيس باراك أوباما لم يهاتفه على الإطلاق، وأن المسؤول الأميركي الوحيد الذي يواظب على الحديث إليه هو وزير الدفاع. ويحمل هذا العتاب عدة معان متضاربة، فمن جهة يشير إلى رغبة السيسي في أن يُعامَل بمثابة الحاكم الفعلي لمصر، ومن جهة أخرى يشير إلى حاجته إلى اعتراف بشرعيته وشرعية ما قام به. ولكن العتاب كان مؤشرًا، أيضًا، على عمق العلاقات المصرية-الأميركية، وحرص السيسي الواضح على استمرارها.

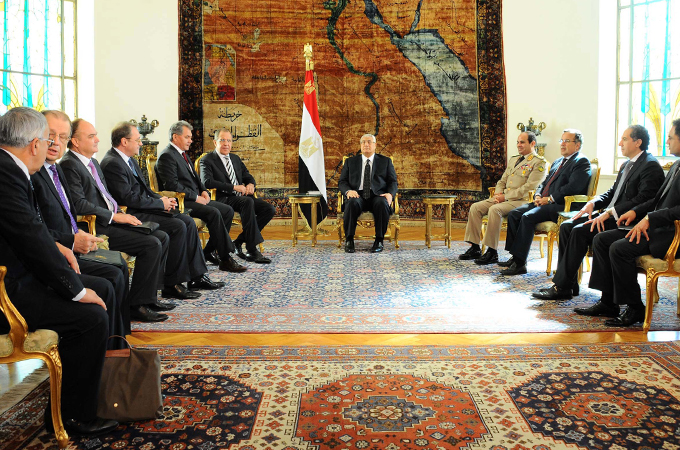

بيد أن صورة هذه العلاقات تبدو مختلفة اليوم، فبعد مرور أربعة أشهر على انقلاب 3 يوليو/تموز، يقابلها تقدم حثيث في العلاقات المصرية-الروسية. قام وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، بزيارة موسكو في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي 2013، وثمة تقارير تفيد بأن الفريق السيسي زار موسكو سرًا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2013. وفي المقابل، قام رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، فاتشيسلاف كوندراسكو، بزيارة معلنة للقاهرة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وفي 11 من الشهر نفسه، استقبل ميناء الإسكندرية الطراد الروسي فارياغ، في أول زيارة لقطعة بحرية عسكرية روسية لمصر منذ أكثر من عقدين. ووصل القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان، سيرغي شويغو وسيرغي لافروف، لإجراء مباحثات مع نظيريهما المصريين، عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي. وسائل الإعلام المصرية المؤيدة لنظام الانقلاب تتحدث عن تطورات تاريخية في العلاقات المصرية-الروسية، ووفود غير رسمية تصل عاصمتي البلدين، ومسؤولون روس يصرحون باستعداد بلادهم لبيع السلاح لمصر من جديد "طالما كان المصريون قادرين على دفع ثمن السلاح".

فما الذي يحدث على صعيد العلاقات المصرية-الروسية؟ وهل أن مصر السيسي في طريقها لفك الارتباط الطويل والعميق بالولايات المتحدة؟

ذكرى روسية بعيدة

لا يحتفظ أغلب المصريين بأية ذكرى لعلاقات بلادهم الخاصة بروسيا، التي استمرت لأكثر من عقدين بقليل وانتهت منذ عقود طويلة. كان الرئيس الثاني للجمهورية، جمال عبد الناصر، هو الذي بادر إلى الاتصال بالاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية في 1955، عندما بدا أن الحلفاء الغربيين لا يستجيبون بصورة حثيثة وكافية لحاجات مصر من السلاح وتمويل مشاريع التنمية. وقد تعزز توجه عبد الناصر نحو الكتلة الشرقية بعد العدوان الثلاثي على مصر في 1956، واستعداد الاتحاد السوفيتي للمشاركة في بناء السد العالي، الذي مثَّل حينها أملاً كبيرًا لمصر في حقلي الري وتوليد الكهرباء. ولكن، ولعدة سنوات قادمة، في حقبة من أشد مراحل الحرب الباردة، حرص عبد الناصر، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، على الاحتفاظ بعلاقات مصر الغربية، سيما بالولايات المتحدة، في إطار ما أسماه سياسة عدم الانحياز.

بعد هزيمة يونيو/حزيران 1967، لم يعد بإمكان مصر عبد الناصر حتى التظاهر بعدم الانحياز. من ناحية، اعتبر عبد الناصر أن الولايات المتحدة شريكة في العدوان الإسرائيلي على العرب وفي الهزيمة البالغة التي ألحقت بمصر، ومن ناحية أخرى، تعاظمت حاجة مصر للسلاح الروسي وللخبرة العسكرية الروسية. عندما توفي عبد الناصر في سبتمبر/أيلول 1970، كان تسليح مصر يعتمد كلية تقريبًا على السلاح الروسي، وكان يعيش في مصر زهاء 15 ألفًا من الخبراء الروس في مجالات الدفاع والصناعة؛ بينهم طيارون يقودون طائرات مصرية ويساهمون في الدفاع عن الأراضي المصرية في مواجهة الاختراقات الجوية الإسرائيلية.

بتولي أنور السادات رئاسة مصر، بدأت العلاقات بين البلدين في التدهور تدريجيًا. في مايو/أيار 1971، أطاح السادات، في أول تحد لسلطته، بعدد كبير من قادة نظام الحكم والدولة، الذين وُصفوا أحيانًا بأنهم الأصدقاء الخلص للاتحاد السوفيتي. وفي خطوة وصفها السادات باستعادة القرار المصري المستقل، طرد السادات في 1972 معظم الخبراء الروس المتواجدين في مصر. ومنذ انطلقت مباحثات الفصل بين القوات في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بوساطة أميركية، ثم مباحثات السلام المصرية-الإسرائيلية، جمد السادات العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، وأخذ مصر كلية إلى التحالف مع الولايات المتحدة، تسليحًا واقتصادًا واستراتيجية وسياسة.

الانقلاب واضطراب العلاقة مع الولايات المتحدة

كانت مصر، بالطبع، هي الطرف الأضعف في العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة. ولأن السادات جعل السلام مع الدولة العبرية بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، والتحالف مع واشنطن، خيارًا استراتيجيًا، وقّعت مصر اتفاقية سلام غير عادلة ولا متكافئة مع الدولة العبرية في 1979. ومنذ توقيع اتفاقية السلام، شرعت الولايات المتحدة في تقديم إعانة سنوية، عسكرية واقتصادية، لمصر، تناقصت تدريجيًا في السنوات العشر الأخيرة من رئاسة مبارك لتقتصر على 1.3 مليار دولار من المعونة العسكرية.

شهدت علاقات البلدين بعضًا من التوتر والخلافات، بين وقت وآخر، مثل الخلاف حول توقيع معاهدة منع انتشار السلاح النووي في التسعينيات، والحملة الأميركية من أجل الديمقراطية بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001. ولكن العلاقات لم تهتز بصورة ملموسة. في الأسبوع الثاني من ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصلت إدارة أوباما إلى قناعة بأن نظام مبارك لم يعد قابلاً للاستمرار، وأن الثورة تمثل بالفعل شوق المصريين للحرية والديمقراطية، وأخذت بالتالي قرارًا بضرورة انتقال السلطة في مصر. وقد استمرت إدارة أوباما طوال الفترة الانتقالية، التي قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تأييدها لعملية التحول الديمقراطي في مصر، مرحبة بالانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012، التي أوصلت د. محمد مرسي لرئاسة الجمهورية.

ولكن، وبالرغم من تأييد إدارة أوباما لوصول أول رئيس مدني منتخب لمقعد الرئاسة، فإن العلاقات بين واشنطن ومرسي لم تخل من بعض التوتر، سيما فيما يتعلق برفض مرسي إحياء قنوات الاتصال المباشر مع القادة الإسرائيليين، أو ما تعلق بتأييد واشنطن ضم شخصيات سياسية لدائرة الحكم الجديد، سيما ممن يوصفون عادة بالليبراليين المصريين. ولكن ذلك التوتر لم يمنع إدارة أوباما من إظهار معارضتها للانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز. لم تصف الإدارة الأميركية إطاحة مرسي صراحة بالانقلاب، ربما لتتجنب العواقب القانونية الأميركية في العلاقة مع الحكومات الانقلابية، ولكنها لم تخف في المقابل حقيقة أن العلاقات بين البلدين لن تستمر على ما هي عليه في حال استمر النظام الانقلابي. في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت واشنطن رسميًا عن تعليق جزء من المساعدات العسكرية السنوية، بما في ذلك التوقف عن تسليم أربع مقاتلات من طراز ف–16، وعشر طائرات هيلوكوبتر من طراز أباتشي، وطواقم دبابات إم–1، وصواريخ مضادة للسفن. وفي أول رد فعل مصري رسمي على القرار الأميركي، قال نبيل فهمي: إن العلاقات المصرية-الأميركية عند أدنى مستوياتها.

جاء الاضطراب الذي أوقعه انقلاب 3 يوليو/تموز في علاقات البلدين في مرحلة تحول ملموسة في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط؛ فمن ناحية، تتضاءل حاجة الولايات المتحدة لنفط المنطقة، ومن ناحية أخرى، تراجعت أولوية الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأميركية العالمية لصالح حوض الباسيفيك. ولأن إدارة أوباما أعلنت التزامًا واضحًا بتعزيز الديمقراطية حول العالم، وتحرص على عدم التورط في دعم أنظمة عسكرية، قمعية، في البلدان الصديقة، كما هو عهد السياسة الأميركية في حقبة الحرب الباردة، لم يكن مستغربًا أن تتجنب الظهور بمظهر المؤيد لنظام 3 يوليو/تموز. وقد بدا الإحراج الأميركي واضحًا في تصريحات وزير الخارجية كيري في نهاية توقفه السريع في القاهرة في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، التي وصفتها واشنطن بوست بأنها أقرب إلى لغة بهلوانية، لم يتضح منها على وجه اليقين ما الذي يعنيه كيري من تصريحاته.

المشكلة، أن مسألة مصر تواكب عددًا من الملفات التي لا تقل حساسية في سياق علاقة الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، وحليفاتها العربيات التقليديات في المنطقة.

الورقة المصرية في الحسابات الدولية

لا يخفى أن دولاً عربية، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن، أبدت تأييدًا صريحًا للإطاحة بالرئيس مرسي وترحيبًا بنظام 3 يوليو/تموز. وقد شهدت علاقات الولايات المتحدة بالإمارات والسعودية، على وجه الخصوص، توترًا ملموسًا في الشهور الأربعة الأخيرة، توجد أسبابه في الموقف الأميركي من النظام الانقلابي في مصر، وتكرار أوباما ومسؤولي إدارته الدعوة لعملية تحول ديمقراطي في البحرين، وتراجع أوباما عن توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد بعد الهجوم بالسلاح الكيماوي الذي استعمله النظام السوري ضد شعبه في 21 أغسطس/آب، والمؤشرات المتزايدة على تقدم حثيث في مباحثات حل أزمة الملف النووي الإيراني.

على خلفية من هذا التوتر، قام كل من الأمير بندر بن سلطان، رئيس المخابرات السعودية، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بزيارتين متتاليتين لموسكو والاجتماع بالرئيس الروسي بوتين. وقد يكون أو لا يكون رقم 16 مليارًا، الذي أشارت محطة روسيا اليوم إلى استعداد السعودية تقديمه ثمنًا لصفقة سلاح روسية مقابل تخلي موسكو عن الأسد صحيحًا، ولكن المؤكد أن ثمة حديثًا يدور بين الدول العربية ذات الدور الرئيس في الأزمة السورية وروسيا حول صفقة ما، تتضمن التخلص من الأسد.

كان الملاحظ في زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة أنهما اصطحبا معهما النائب الأول لمدير الجهاز الفيدرالي للتعاون التقني والعسكري، آندري بوتسوف، ومسؤولين من الشركة الحكومية لصادرات الأسلحة، روسوبورون كسبدرت. وقد نشرت صحيفة موسكو تايمز الروسية، 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أن مصر تفكر في عقد صفقة لشراء أسلحة متطورة من روسيا بقيمة 4 مليارات دولار، يبدو أن دولاً عربية خليجية ستتكفل بتمويلها. وقد أعلنت موسكو أنها ستسلم مصر أنظمة دفاعات جوية. هذه الصفقة، لابد أن تُقرأ في سياق التأزم في علاقات مصر، وعلاقات الدول العربية الخليجية المؤيدة لنظام 3 يوليو/تموز، بالولايات المتحدة، ليس فقط للموقف الأميركي من انقلاب 3 يوليو/تموز، ولكن أيضًا لإحجام واشنطن عن التورط في سورية، وللدور الكبير الذي تلعبه موسكو في الأزمة السورية.

حدود التقارب

كان الرئيس مرسي، الذي قام بزيارة مدوية لروسيا قبل الإطاحة به، وليس قادة نظام 3 يوليو/تموز، أول من بدأ محاولة إعادة الدفء للعلاقات المصرية-الروسية، لتوفير خيارات متعددة لمصر في الساحة الدولية. ولكن خلافات مرسي مع واشنطن لم تكن قد بلغت مستوى التوتر الذي وصلته علاقات نظام 3 يوليو/تموز بالإدارة الأميركية. خلال ما يقارب الأربعة عقود من العلاقات المصرية-الأميركية الوثيقة، تسللت أميركا إلى مفاصل الحياة المصرية، تعليمًا واقتصادًا وسياسة وأمنًا وتدريبًا عسكريًا ومدنيًا وتسليحًا. وبالرغم من أن السياسة الأميركية الخارجية تشهد انسحابًا ملموسًا في الشرق الأوسط، فإن تدهورًا في العلاقات المصرية-الأميركية سيترك أثرًا بالغًا على النظام الحاكم في مصر، بغض النظر عن هوية هذا النظام. على سبيل المثال، إن تبنت القاهرة سياسة إحلال التحالف مع روسيا محل الولايات المتحدة، سيبدأ عدد كبير من رجال الأعمال المصريين في مغادرة البلاد، مصحوبين برؤوس أموالهم.

من جهة أخرى، ليس من الخفي أن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين الموقف الأميركي من نظام 3 يوليو/تموز في مصر، والتوتر الملموس في العلاقات السعودية-الأميركية. مصر، بالطبع، ليست في وضع مالي يسمح لها بعقد صفقات سلاح ضخمة، لا مع روسيا ولا مع غير روسيا. ولذا، فالأرجح أن التقارب المصري-الروسي ليس نتاج رغبة مصرية وحسب، بل وتشجيع سعودي-إماراتي أيضًا، بهدف توجيه رسالة احتجاج إلى الحليف الأميركي وإيجاد طريقة للتوصل إلى حل للأزمة السورية، بتعاون من روسيا. مهما كان الأمر، فإن كانت ثمة صفقة عُقدت بالفعل مع روسيا للتخلص من الأسد، فليس من المتيقن أن موسكو ستستطيع تمرير هذه الصفقة. للتخلص من الأسد لابد من موافقة إيران، التي لابد لموافقتها هي الأخرى من ثمن؛ ومن ثم الضغط على الأسد للتخلي عن الحكم والسلطة؛ وتحقق هذا كله لم يزل أقرب إلى الاحتمال منه إلى التوكيد.