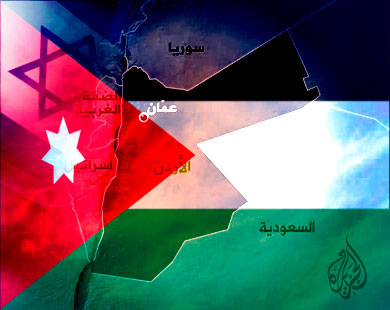

تتسم العلاقات الأردنية - الإسرائيلية في عمقها التاريخي بأنها نموذج للعبة غير صفرية في العلاقات الدولية، فدوائر المصالح لكل منهما تتجاذب في نقاط معينة لتتنافر في نقاط أخرى، فلكل منهما روابطه الوثيقة بالقوى الغربية – بغض النظر عن تباين دوافع ذلك - مما يعني للمراقب تماثلا وظيفيا في الأدوار في المشهد الدولي، وقد تبدو نقاط التماس في المشهد الإقليمي تكريسا لهذا النموذج، كما هو الحال في الموقف من إيران أو من الإسلام المسلح ..الخ.

على أن بيئة صنع القرار الداخلي لكل منهما، وضغوط البيئة الإقليمية أحيانا، واضطراب سلم القوى الدولي بين مرحلة وأخرى، يدفع بنقاط التجاذب إلى التنافر التدريجي لتصل إلى حد المواجهة العسكرية كما حدث في عام 1948، 1967، 1968( معركة الكرامة)، 1973 (خلال حرب أكتوبر).

وتمثل المشكلة الفلسطينية القضية المركزية التي تحدد اتجاهات التقارب والتباعد بين الطرفين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار فارق الإمكانيات بينهما رغم التقارب في متغير الحجم الديموغرافي، فالفارق بين إجمالي الناتج القومي كبير للغاية لصالح إسرائيل( حوالي 34 مليار دولار مقابل 217 مليار دولار)، ناهيك عن الفجوة الكبيرة في القوة العسكرية والتقدم التكنولوجي وأدوات النفوذ الخارجية.

فإذا قبلنا بأن العلاقات الدولية نتاج تفاعلات موازين القوى (بمتغيراتها المادية والمعنوية وفن إدارة هذه المتغيرات)، فإن إسرائيل تسعى لاستثمار نقاط التقاطع مع الأردن لحل المشكلة الفلسطينية على حسابه، والفارق بين التصورات الإسرائيلية المختلفة في هذا المجال هو في درجة خطورتها على الأردن من ناحية، أو في درجة قابليتها للتطبيق من قبل الأردن الرسمي والشعبي أو الطرف الفلسطيني أو القوى الدولية والإقليمية من ناحية أخرى.

الحسابات الإسرائيلية والفاتورة الأردنية

إسرائيل: اضطراب الرؤية الإستراتيجية

احتمالات العلاقة المستقبلية

الحسابات الإسرائيلية والفاتورة الأردنية

| خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني واضطراب المشهد الفلسطيني الداخلي، أفسح المجال للفكر الصهيوني لاستثمار "رخاوة" البيئة الإقليمية، فبدأ وضع سيناريوهات تقوم على أساس البحث عن حل يضمن عمقا استراتيجيا من ناحية ونقاء عرقيا من ناحية أخرى |

تمحورت التصورات الصهيونية لحل القضية الفلسطينية حول تصورين استراتيجيين خلال الفترة من 1967-1994:

أ- الحل الذي اقترحه حزب العمل بإعادة أكبر قدر ممكن من الضفة الغربية للأردن مع البقاء على نهر الأردن وتوسيع الحد الفاصل بين الضفة وأراضي 1948، والدافع الرئيسي وراء هذا الحل هو الهروب من احتمال دولة ثنائية القومية في حال استمرار إسرائيل في إخضاع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لسلطتها.

ب- رفض الليكود الحل الذي كان يدعو لضم أقل قدر من أراضي الضفة وأقل قدر من السكان ومنحهم حكما ذاتيا، على اعتبار أن ذلك يفقد إسرائيل العمق الاستراتيجي الكافي من وجهة نظر دفاعية أمنية.

ذلك يعني أن الحل من وجهة نظر إسرائيل في البداية كان بين خيارين، أولهما ضمان عمق استراتيجي ولو على حساب الهوية "القومية" للدولة، والثاني التضحية بالعمق الاستراتيجي لحساب النقاء العرقي أو القومي للدولة.

ومن الواضح أن خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني واضطراب المشهد الفلسطيني الداخلي، أفسح المجال للفكر الصهيوني لاستثمار "رخاوة" البيئة الإقليمية، فبدأ وضع سيناريوهات تقوم على أساس البحث عن حل يضمن عمقا استراتيجيا من ناحية ونقاء عرقيا من ناحية أخرى وقبولا من غالبية الناخبين الإسرائيليين من ناحية ثالثة، ويتمثل هذا الحل في البحث عن وطن بديل للفلسطينيين فيتحقق العمق الإستراتيجي، والتأكيد على الاعتراف العربي والفلسطيني بيهودية الدولة فيتحقق النقاء العرقي، وهو حل ستكون قاعدة التأييد له واسعة في جمهور الناخبين الإسرائيليين.

وقد شكل هذا التصور الاستراتيجي الأساس لعدد من الخطط الإسرائيلية تجاه الأردن، جرى الترويج لها عبر قنوات دبلوماسية مباشرة أو غير مباشرة، ومن خلال الوضوح أحيانا والمواربة أحايين عديدة، وسنحاول التوقف عند أهم هذه المشاريع التي عمقت الهواجس الأردنية تجاه إسرائيل:

1— تكريس فكرة أن فلسطين موجودة في الأردن: ويمثل مشروع أرييه إلداد:(Arieh Eldad)( ) النموذج الأكثر وضوحا في هذا المجال، ويرتكز هذا المشروع على المحاور التالية:

أ- اعتبار التقسيم الذي قام عليه الانتداب البريطاني في عشرينات القرن الماضي بأنه الأساس، حيث تم التقسيم على أساس دولتين يقوم كل منهما على ضفة من ضفتي نهر الأردن، ويعتبر إلداد أن "الأردن هو فلسطين من لحظة إنشائه... و75% من سكانه هم فلسطينيون، وفيه يمكن توطين اللاجئين في يهودا والسامرة وغزة وسوريا ولبنان، ويمكن لاستثمارات ضخمة أن تيسر ذلك، وتوفر حلا لمشكلة اللاجئين".

ب- منح الحكم الذاتي بسلطات بلدية لسبعة كانتونات لكل العرب غير اللاجئين الذين يرغبون البقاء في بيوتهم في فلسطين، ولن تكون أراضي هذه الكانتونات متصلة وليس لها أية سلطة سياسية، وسيكون لها قوة بوليسية لحفظ النظام العام.

ت- يحمل سكان هذه الكانتونات الجنسية الأردنية الفلسطينية، ويشاركون في انتخاب البرلمان الأردني في عمان.

ث- تبقى السيادة التامة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن إلى البحر المتوسط بيد إسرائيل.

| هنالك تصور مختلط يقوم على اعتبار الأردن نوعا من الفرصة والخطر في ذات الوقت، إذ ينظر بعض المفكرين إلى الأردن ضمن المجموعة الأقل عداء رسميا لإسرائيل، غير أن مستوى العداء الشعبي يثير قلقا لدى المفكرين الإسرائيليين، وهو ما يجعل النظرة الإسرائيلية مضطربة لاسيما في إطار السياسات الإستراتيجية |

ويوغل هذا التيار في تصوره ليصل إلى حد التفكير في تشكيل بنية النظام السياسي الأردني وتحويله إلى نظام ملكي دستوري، وتحديد الأغلبية والأقلية في هذه البنية، ليكون ذلك مدخلا لحل القضية الفلسطينية أرضا وشعبا على حساب الأردن.

2- التصور الفيدرالي: وهو الذي يعبر عنه غيورا إيلاند(Giora Eiland) الذي عمل سابقا رئيسا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ورئيسا لقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، ويؤسس غيلاند تصوره على مشروع الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين(1987) طبقا لتصور شيمون بيريز خلال محادثاته مع الملك حسين في لندن.

وتضم الكونفدرالية شرق الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنح كل جزء صلاحيات كاملة لإدارة شؤونه الداخلية باستثناء مسألتين هما الشؤون الخارجية والشؤون العسكرية التي تبقى محصورة بيد عمان بصفتها العاصمة للدولة الكونفيدرالية، ويتم التفاوض على هذا الحل مع وفد فلسطيني أردني مشترك (على غرار ما تجسد لاحقا في مؤتمر مدريد عام 1991)، لكن اسحق شامير رفض الفكرة تماما، وهو السبب الذي دفع الأردن إلى فك الارتباط بين الضفة والأردن عام 1988 لينقل عبء الحل إلى الكاهل الإسرائيلي من ناحية، لكن ذلك فتح المجال أمام الأردن لعقد معاهدة سلام عام 1994 مع إسرائيل من ناحية أخرى، باعتبار أن أراضيه لم تعد محتلة من قبل إسرائيل.

ويعتقد غيورا إيلاند أن هذا الحل جيد للأردن مع ضرورة إجراء تعديلات عليه، لأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في غزة والضفة الغربية سينتهي بيد حماس في نهاية المطاف، وهو ما يعزز دور الإخوان المسلمين في الأردن ويشكل تهديدا للنظام السياسي برمته، أما الحل الفيدرالي فسيبقي السيطرة العسكرية والشأن الخارجي بيد عمان.

ويفترض غيورا أن التفاوض مع الفلسطينيين وهم جزء من فيدرالية مع الأردن يجعلهم أكثر قبولا للمساومة في المجال الإقليمي، لأن تفاوضهم وهم جزء من الأردن يجعلهم يشعرون بأنهم ينتمون لإطار جغرافي فيه قدر من الاتساع يسمح بالتنازل عن بعض الأراضي، لكن التفاوض مع الفلسطينيين في الضفة الغربية يجعل إمكانية تنازلهم في منطقة ضيقة أكثر صعوبة، نظرا لعدم وجود أرض كافية، وتفترض هذه الخطة أن تكون الضفة الغربية منزوعة السلاح، وهو أمر قد تقبله الأردن مثلما قبلت مصر أن تكون سيناء منزوعة السلاح.

ويقترح المشروع الذي يطرحه غيورا تنازل مصر عن أراض في سيناء على البحر المتوسط بمساحة 720 كم2 وتأخذ مقابلها مساحة مساوية في جنوب النقب، ثم يتم ربط الأردن ومصر بنفق عبر هذه المنطقة المضافة لمصر، وإلى جانب الفوائد لمصر من هذا المشروع( ولن نعرضها لخروجها عن موضوعنا) يرى المشروع أن ذلك يحقق مكاسب للأردن أهمها انه سيغري حوالي 70 ألف من سكان غزة القاطنين في الأردن على العودة هناك، كما سيوفر للأردن شبكة من الطرق وخط حديدي وأنبوب لنقل النفط من الخليج إلى ميناء غزة عبر النفق الذي سيربط الأردن ومصر، إلى جانب جعل هذا النفق "عنق زجاجة" لنقل البضائع من أوروبا للعراق والخليج، وهو ما يترتب عليه آثار اقتصادية كبيرة.

وقد يجمح الخيال الاستراتيجي الصهيوني ليعتبر ارتباط الأردن بمجلس التعاون الخليجي فرصة يمكن استثمارها في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الإيراني من ناحية أخرى.

2- التصور المختلط: وهو تصور يقوم على اعتبار الأردن نوعا من الفرصة والخطر في ذات الوقت، إذ ينظر بعض المفكرين إلى الأردن ضمن المجموعة الأقل عداء رسميا لإسرائيل، غير أن مستوى العداء الشعبي يثير قلقا لدى المفكرين الإسرائيليين، وهو ما يجعل النظرة الإسرائيلية مضطربة لاسيما في إطار السياسات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي وفي إطار المشاركة في الاستراتيجيات الدولية نحو المنطقة.

|

إسرائيل: اضطراب الرؤية الإستراتيجية

يتضح الاضطراب الإسرائيلي في إدراك حقيقة الموقف الأردني ولو في بعده التكتيكي من مؤشرات عدة مثل:

| يتضح الاضطراب الإسرائيلي في إدراك حقيقة الموقف الأردني ولو في بعده التكتيكي من مؤشرات عدة مثل الموقف من إيران، حيث يرى الباحثون الإسرائيليون أن الأردن انتقل من اعتبارها إخطبوطا إلى تقبل دعوة لم تتم بعد من قبل الملك الأردني لزيارة طهران |

ب-الدور الهام الذي لعبته الأردن في محكمة العدل الدولية لإصدار قرارها بخصوص الجدار الذي رأت فيه مقدمة لتفريغ سكاني قد يهدد التوازن السكاني فيها، وهو مؤشر على أن الأردن سينتقل من إستراتيجية التكييف (بفعل المتغير الخارجي) إلى إستراتيجية التكيف( بالاستجابة للمتغيرات الداخلية).

ج- التحول في الموقف الأردني من اعتبار الدولة الفلسطينية مصدر قلق إلى اعتبارها هدفا حيويا، ولعل ذلك غير منفصل عن الفكرة السابقة، وربما إدراك نخب "شرق أردنية"، لها امتداداتها الرسمية، خطورة المشروع الصهيوني على الكيان السياسي الأردني عزز من التوجهات الحكومية الأردنية في هذا الاتجاه، بل أصبحت لدى بعض الشرائح من هذه النخب هواجس من "شرائح نخبوية فلسطينية" قد تكون موافقة ولو بشكل ضمني على تصورات كتلك التي أتينا على ذكرها.

د-إسرائيل تنظر إلى الأردن على اعتبار أنها دولة "عازلة. وأن السلام معها يحول دون انتشار قوات عربية على أراضيها ضد إسرائيل"، غير أن التحولات في العراق وتطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا ومصر وغيرها من الدول العربية جعلت التصور الإسرائيلي في هذا المجال في حالة من الهواجس المتضاربة، فثمة مؤشرات مشجعة (خفوت الشعار الفلسطيني بشكل واضح في الثورات العربية، أو فكرة الوحدة ..الخ، قياسا بغلبة شعارات الفساد والديمقراطية).

بينما هناك مؤشرات مقلقة من أن تتمكن القوى الدينية واليسارية المناهضة للمشروع الصهيوني من قطف ثمار هذه الثورات عبر صناديق اقتراع أو غيرها، وهي تصورات تجعل احتمالات استمرار السلام في المنطقة أمرا غير مؤكد بقدر كاف.

ولا شك أن قدرة إسرائيل على توظيف شبكة علاقاتها الدولية للضغط على الأردن لتكييفه هي قدرة لا مجال لتجاهلها، وهو أمر لا شك أيضا أنه حاضر في أذهان صناع القرار السياسي الأردني، وقد يكون الانضمام لمجلس التعاون عامل مساعد لتحسين القدرة التفاوضية للأردن أمام أية ضغوط دولية غير مواتية.

ويكفي التوقف عند مثال محدد وهو موضوع الرغبة الأردنية في إنتاج الوقود النووي لأغراض حل مشكلتي الطاقة والمياه في الأردن، وهو الموضوع الذي رفضته إسرائيل وأبدت الولايات المتحدة نوعا من التناغم فيه مع الموقف الإسرائيلي، ووصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية رد الفعل الأردني بأنه " غاضب ومصر على موقفه".

وانعكس هذا القلق الأردني في الشعور بتراجع العلاقات الأردنية الإسرائيلية، فقد عبّر الملك عبد الله عن ذلك عام 2010 بقوله أن العلاقات بين الطرفين " لم تكن سيئة ومتوترة في أية فترة منذ معاهدة السلام كما هي عليه الآن"، يقصد منذ عقد المعاهدة الأردنية الإسرائيلية.