|

| استراتيجية المالكي للحفاظ على السلطة أوقعت البلد في أزمات متتالية، افقدت المالكي ركائزه السابقة ولم تكسبه حلفاء جدد |

إن اقتحام القوات الأمنية للمكتبين الرسمي والشخصي رافع العيساوي، وزير المالية وأحد أبرز قيادات القائمة العراقية يوم 20ديسمبر/كانون الأول2012، ثم اعتقال أفراد الحماية الخاصة به الأمر الذي أشعل الاحتجاج الجماهيري في محافظة الأنبار، وهي المحافظة التي ينتمي إليها العيساوي، كان القشة التي أعادت فتح ملف الصراع على السلطة في العراق على مصراعيه، جماهيريًا هذه المرة؛ حيث امتد هذا الاحتجاج لاحقًا ليشمل الجغرافيا السُّنية بالكامل (صلاح الدين، نينوى، ديالى، كركوك، بغداد على التوالي)، بعد أن ظل هذا الصراع محصورًا بالنخب السياسية (كانت الحرب الأهلية بين عامي 2006 -2007 نتاجًا لأيديولوجيات متصارعة أيضًا ولا يمكن نسبتها إلى الجمهور)، لهذا لا يمكن النظر إلى الأزمة الأخيرة بمعزل عن سياق الأزمات التي كانت تعيد إنتاج نفسها بأشكال وتمظهرات مختلفة، بداية من لحظة الاحتلال الأميركي للعراق في إبريل/نيسان 2003، لاسيما في ظل الفشل الواضح للنظام السياسي الذي أنتجه الدستور العراقي (أُقرّ في نهاية 2005) في حل الأزمات الجوهرية التي تعصف بالعراق. وكانت النتيجة المنطقية لهذا الفشل هي التواطؤ الجماعي للنخب السياسية الممثلة للمكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة، والسنة، والأكراد) على اعتماد سياسة "تدوير الأزمات" سواء من أجل كسب الوقت في محاولة للبحث عن تغيير في موازين القوى القائمة.

إن مراجعة سريعة للأزمات المتتالية التي حدثت بعد الانسحاب الأميركي من العراق في نهاية العام 2011 فقط، تكشف عن عمق الأزمة في النظام السياسي في العراق؛ فبعد زيارة المالكي للولايات المتحدة التي حصل فيها على ما عدّه رضا أميركيًا مطلقًا على إدارته (1)، أقدم على سلسلة من الإجراءات للإطاحة بالخصوم السياسيين، بدأها بطلب سحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بدعوى أن الأخير ليس أهلاً لشغل المنصب، وبعد يومين فقط، عرضت وزارة الداخلية العراقية ما أسمته "اعترافات" مجموعة من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، التي اضطرت الهاشمي إلى الهروب إلى السليمانية ثم إلى تركيا؛ مما دفع القائمة العراقية إلى تعليق حضورها في مجلس النواب، وسحب وزرائها من مجلس الوزراء. ثم نشبت أزمة أخرى بين السلطة الاتحادية وسلطة إقليم كردستان وصلت إلى حد التهديد العسكري من خلال تمترس قوات الحكومة المركزية وقوات إقليم كردستان في مواجهة بعضهما مرتين على الأقل، ثم ظهرت أزمة سحب الثقة التي شكّلت المحاولة الأبرز لتشكيل "موقف سياسي وطني" عابر للهويات الفرعية عبر مؤتمري أربيل والنجف، من خلال اتفاق القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي.

استهداف العيساوي والولاية الثالثة للمالكي

لقد جاء استهداف رافع العيساوي ضمن استراتيجية اعتمدها المالكي للوصول إلى ولاية ثالثة لرئاسة مجلس الوزراء، وهذه الاستراتيجية مرت بتغييرات حاسمة خلال العام 2012 مع بقاء الهدف نفسه وذلك نتيجة للأزمة مع الإقليم. وهذه الاستراتيجية مرت بالمراحل الآتية:

-

المرحلة الأولى: محاولة "تصنيع" رموز سنّية يمكن لها أن تكون في مرحلة أولى بديلاً جاهزًا لأي انسحاب محتمل لوزراء القائمة العراقية، من أجل "تمثيل" المكون السني في الحكومة، وتكون حاضرة في الانتخابات النيابية القادمة بفضل الدعم الحكومي والمال السياسي من أجل الحصول على ما يمكن الحصول عليه من مقاعد "سنية" تتيح لهم المشاركة "ممثلين" للسنة في حكومة "الأغلبية السياسية" التي يسعى اليها المالكي.

-

المرحلة الثانية: محاولة استخدام الخطاب القومي ضد الكرد من أجل "تحشيد" الأصوات السنية في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان، وهو خطاب نجح في استمالة العديد من نواب القائمة العراقية ومن القوى السياسية في المناطق التي تضم "المناطق المتنازع عليها" (محافظات كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين)، الذين وجدوا أن مواقف المالكي الأخيرة تجاه إقليم كردستان، يمكن أن تكون تصحيحًا لمسار العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالوضع في هذه المناطق التي تعاني من هيمنة كردية صريحة. وأغلب الظن أن مواقف نواب هذه المحافظات من مسألة سحب الثقة هي التي أوحت للمالكي بإمكانية نجاح هذه الفكرة.

-

المرحلة الثالثة: نجاح المالكي في "استمالة" قوى رئيسية في القائمة العراقية، تتمثل في تيار "صالح المطلك وجمال الكربولي" الذي كان يضم أطرافًا رافضة لسحب الثقة عن المالكي. وهي الكتلة التي سجلت لخوض انتخابات مجالس المحافظات تحت اسم "القائمة العراقية الوطنية" في مقابل كتلة "متحدون" التي شكّلها رافع العيساوي وأسامة النجيفي، وهو ما يؤشر بوضوح على انتهاء القائمة العراقية ككيان (إياد علاوي سيدخل انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفصلة أيضًا). ومن المعروف أن صالح المطلك كان منذ انتخابات مجلس النواب 2010 من الساعين إلى تشكيل تحالف مع دولة القانون، وكان ثمة حوار جدي بهذا الاتجاه لم يحظ حينها بدعم القائمة العراقية. وكانت مسألة سحب الثقة وموقف جمال الكربولي الصريح الرافض لها، فضلاً عن مواقف بعض أعضاء مجلس النواب المنتمين إلى جبهة الحوار التي يقودها المطلك، هي الفاعل الرئيس في هذا التوجه الذي سعى المالكي من ورائه إلى تعويض أصوات الأكراد الذي بات ضروريًا من أجل الوصول إلى الولاية الثالثة.

كان يمكن لهذه الاستراتيجية أن تصطدم بعائق رئيس يتمثل في إمكانية أن "يرث" الجناح الذي يشكّله رافع العيساوي مع أسامة النجيفي في القائمة العراقية أصوات الجمهور السني، تمامًا كما ورثت القائمة العراقية هذه الأصوات من "جبهة التوافق" التي شاركت في انتخابات 2005، وأن لا يحظى الجناح الآخر بحجم أصوات حقيقي، بما يعني عمليًا فشل خطة استبدال أصوات الأكراد بأصوات السنة العرب؛ ومن ثم كان من الضروري الإطاحة بالعيساوي تمامًا كما تمت الإطاحة بطارق الهاشمي، فبقاء أسامة النجيفي وحيدًا، وهو قائد اعتمد على قاعدته المحلية المتمثلة بالموصل حصرًا من دون أن يتحول إلى قائد على المستوى الوطني، في ظل المنافسة التي سيتعرض لها من خصومه السياسيين في الموصل المستندين إلى عجزه عن تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي بُني على مواجهة الهيمنة الكردية وتصديهم هم لهذا الملف، لن يؤثر كثيرًا على استراتيجية "جمع الأصوات السنية" التي يعتمدها المالكي، لاسيما أن تشتيت هذه الأصوات سيصب في مصلحته بالنهاية، لأنه سيطيح بأية إمكانية لإنتاج كتلة "سنية" موحدة وقوية كما كان عليه الأمر في انتخابات 2005 مع جبهة التوافق، وانتخابات 2010 مع القائمة العراقية.

الكرد وإعادة رسم مثلث الصراع

كان الحزبان الكرديان (الحزب الديمقراطي برئاسة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني برئاسة جلال الطالباني)، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق (برئاسة محمد باقر الحكيم)، الفاعلين الرئيسيين في السيناريوهات التي رسمت لعراق ما بعد الاحتلال، تحديدًا من خلال مؤتمري لندن (ديسمبر/كانون الأول 2002)، ومؤتمر صلاح الدين الثاني (فبراير/شباط 2003). وقد تطور هذا لاحقًا إلى ما عُرف بــ"التحالف الرباعي" بعد انضمام حزب الدعوة الإسلامية إليهما. وقد ساهم هذا "التحالف الاستراتيجي" حتى قبل إعلانه رسميًا، وبالمشاركة من الأميركيين، في رسم ما أُطلق عليه "العملية السياسية" في العراق. ومن ثم فإن الصراع على السلطة في العراق منذ الاحتلال الأميركي له أخذ شكل مثلث قائم الزاوية، يقف السنة والشيعة في قاعدته، ويقف الكرد في قمته، ومن ثم فإن تحرك الكرد باتجاه أي من الطرفين من شأنه أن يطيح بأية إمكانية لقيام توازن ما بين الطرفين الأولين. لقد ظل الكرد في إطار تحالفهم الرباعي الاستراتيجي المعلن يشكّلون الضلع القائم الذي يعيد إنتاج عدم التوازن الموجود أساسًا بين مكونات المجتمع العراقي المختلفة منذ الاحتلال في إبريل/نيسان 2003، وكانت لحظة كتابة الدستور هي التطبيق العملي لذلك (كُتب الدستور العراقي وفق التأويل الشيعي-الكردي لتاريخ العراق الحديث، في ظل مقاطعة سنية تامة لعملية كتابة الدستور في البداية، ثم المشاركة الهامشية لاحقًا تحت تأثير الضغط الأميركي). ولكننا بدأنا نشهد منذ ديسمبر/كانون الأول 2011 تغيرًا على هذه المعادلة، وقد كان اجتماع أربيل في 28 إبريل/نيسان 2012 أول مؤشر على هذا التغير، فقد بدأ الكرد يتحركون بعيدًا عن الشكل القديم، لكن من المؤكد أننا لسنا أمام إعادة ترسيم جديدة للمثلث قائم الزاوية نفسه، بحيث يشكّل الكرد مع السنة هذه المرة الضلع قائم الزاوية بسبب وجود التيار الصدري في اجتماع أربيل أولاً، وبسبب طبيعة القائمة العراقية الملتبسة (قائمة سنية بزعامة شيعية)، وبالتالي فإن تغيير الموقف الكردي أطاح بمثلث الصراع هذا، في سبيل إنتاج شكل مختلف تمامًا.

إن تغيير شكل الصراع والعلاقات التي تحكمه فرض على ا المالكي إعادة رسم استراتيجيته، فهو يعرف جيدًا أن وصوله إلى السلطة لولاية ثالثة لا يعتمد فقط على أصوات الشيعة، وهو يتذكر جيدًا أن إجماع الشيعة على ترشيح إبراهيم الجعفري في العام 2006 انتهى إلى لا شيء بسبب الفيتو الكردي بالدرجة الأولى. لقد حرص المالكي في العام 2006 على إقناع الكرد بقبول ترشيحه رئيسًا للوزراء بدل الجعفري مقابل "صمته" على الهيمنة الكردية على المناطق المتنازع عليها، و"قبوله الضمني" بمسألة عقود الإقليم النفطية (وقد استمر هذا الصمت وهذا القبول الضمني حتى يناير/كانون الثاني 2011؛ حيث بدأنا نسمع للمرة الأولى من المالكي رأيًا معارضًا في المسألتين). ويدرك المالكي جيدًا أن وصوله للولاية الثانية لم يكن ليتم لولا موافقة الكرد، وأن هذه الموافقة هي التي أنتجت اتفاقية أربيل، وهي التي جعلت القائمة العراقية تنصاع للأمر الواقع وتقبل بالمالكي رئيسًا للوزراء.

القوى الشيعية وإعادة رسم الخارطة السياسية

شيعيًا يبدو واضحًا أن المالكي نجح حتى الآن في إعادة رسم خارطة القوى الشيعية بطريقته الخاصة، فقد انتهى حزب الفضيلة، بعد أن فقد الزخم الذي حصل عليه في السنوات الأولى اللاحقة للاحتلال وصولاً إلى انتخابات مجلس النواب في العام 2005 التي حصل فيها على 15 مقعدًا، إلى أن يكون ملحقًا بحزب الدعوة. وتمكن المالكي، من تفكيك المجلس الأعلى الإسلامي من خلال التحاق منظمة بدر بمعسكره عبر التدخل الإيراني المباشر، ومن خلال عجز عمار الحكيم عن الاستمرار فيما بدأه أثناء أزمة تشكيل الحكومة، ثم بعد ذلك مواقفه من القوى السياسية المحلية والإقليمية (لم تكن زيارة عمار الحكيم لتركيا في أوج المواجهة بين المالكي وأردوغان صدفة بالتأكيد)، وكانت لحظتا محاولة سحب الثقة عن المالكي ثم الموقف من المظاهرات الأخيرة دليلاً واضحًا على عدم إمكانية المراهنة على استمرار هذه المواقف، لينتهي مؤتلفًا مع المالكي. ويبقى حتى اللحظة التيار الصدري هو الأصعب على الاحتواء، فقد بدأ من أكثر من عامين بمعارضة صريحة لمحاولات المالكي تكريس هيمنته المطلقة على الدولة في العراق من خلال مواقفه المعارضة في مجلس النواب، ثم تأكد الأمر مع اشتراك الصدريين الفاعل والمؤثر في محاولة سحب الثقة، وأخيرًا في مواقفهم المؤيدة للتظاهرات الأخيرة. ولكن التيار يواجه هجمة غير مسبوقة من المالكي حيث وصفت دولة القانون زعيمه بأنه زعيم ميليشيا قتلت العراقيين، ثم يسعى المالكي في الوقت نفسه إلى استخدام المواقف "العقلانية" التي يبديها التيار لتسويقها "شعبويًا" على أنها مواقف تُضعف "المذهب" من أجل إضعاف فرص التيار في الانتخابات القادمة.

المالكي وحراك الجغرافيا السنية

يبدو واضحًا أن ليس ثمة إرادة سياسية لتنفيذ أي من المطالب الثلاثة عشرة التي رفعها المتظاهرون، والتي قُرأت في مجلس النواب العراقي. وهذا ما تكشفه جملة الاستراتيجيات التي اتبعها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في مواجهة الحراك الجماهيري حتى الآن. فقد بدأها بسياسة الوسطاء عبر القيادات السنية القريبة منه، وكان من ضمن هذه الاستراتيجية تشكيل ما أطلق عليه "لجنة الحكماء" التي ضمت بعض المشايخ السنة المحسوبين على المالكي (مهدي الصميدعي وخالد الملا) والتي انتهت إلى تأكيد الرواية الرسمية حول عدم وجود أية عمليات اغتصاب للسجينات في السجون العراقية التابعة لوزارة العدل، على الرغم من أن معظم ادعاءات الاغتصاب كانت تتعلق بالسجون غير القانونية التي تتبع وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ومكتب القائد العام للقوات المسلحة! ولكن هذه الاستراتيجية انتهت عمليًا مع رفض المتظاهرين في الأنبار استقبال صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء. ثم استراتيجية المواجهة والتهديد من خلال اتهام المظاهرات بأنها "فتنة" مدعومة من قوى إقليمية، وأنها "ليست تظاهرًا بل هي عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس"، وأن الشعارات التي رفعها المتظاهرون "نتنة"، والمطالب التي تقدموا بها هي "عملية انقلاب كاملة"؛ ومن ثم هدد بإنهاء التظاهرات والاعتصامات التي وصفها بالـ"الفقاعة" بالقوة " أو كما قال: "أقول لهم: انتهوا قبل أن تُنْهَوا بإرادة الحكومة...". [لقاءات تلفزيونية مع قناتي السومرية والعراقية يوم 30ديسمبر/كانون الأول2012]. ولما فشلت هذه السياسة في تخويف المتظاهرين، لجأ المالكي إلى استراتيجية أخرى تمثلت في تشكيل ما أُطلق عليه اللجنة الوزارية السباعية يوم 8يناير/كانون الثاني2013، أي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع على بدأ المظاهرات! برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية وزير العدل (دولة القانون)، ووزير الدفاع (سني محسوب على المالكي)، ووزير حقوق الإنسان (دولة القانون)، ووزيري الموارد المائية والبلديات والأشغال العامة (كلاهما من التيار الصدري)، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب (دولة القانون)، والأمين العام لمجلس الوزراء (دولة القانون)، ووكيل وزارة الداخلية (دولة القانون). انسحب منها لاحقًا الوزيران الصدريان متهميْن اللجنة بعدم المهنية في إصدار القرارات؛ مما يجعلنا في النهاية أمام لجنة تنتمي بالكامل إلى كتلة رئيس مجلس الوزراء! واقتصر عمل اللجنة حتى الآن على إطلاق سراح متهمين قضوا في السجون سنوات وثبتت بعد ذلك براءتهم، أو متهمين بُرّئوا من التهم الموجهة ضدهم، ورفع الحجز عن 4200 عقار محجوز تعود لبعثيين سابقين، وإحالة 2639 مشمولاً بقانون المساءلة والعدالة إلى التقاعد، وإحالة ملفات 28 ألف مشمول بالمساءلة والعدالة إلى دائرة التقاعد، وإيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري، وهي كلها نتائج لممارسات غير قانونية، من دون أية معالجة للأسباب التي أدت اليها، وهو ما طالب به المتظاهرون؛ فالدستور والقوانين النافذة لا تتيح احتجاز الأشخاص لمدة سنوات من دون محاكمة، ولا تتيح للسلطة التنفيذية احتجاز الأشخاص في المعتقلات غير القانونية التي تتبع وزارات الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ومكتب القائد العام للقوات المسلحة. وقد نص قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 صراحة على إحالة الموظفين المشمولين بإجراءاته إلى التقاعد فور نفاذ القانون، وأعطى للهيئة مدة ستين يومًا فقط للبت في حالة الاعتراض، ولكن القانون لم يُنفذ بعد 5 سنوات من إقراره، كما لم يتحدث القانون عن أي حجز للأموال المنقولة وغير المنقولة، والمخبر السري سيظل سيفًا مسلطًا من دون معالجة تشريعية حقيقية له. ومن ثم لا ضامن لعدم عودة هذه الممارسات غير القانونية مرة أخرى. أما القول بأن البعد التشريعي المتعلق بإلغاء أو تعديل القوانين ذات الصلة هو من شأن مجلس النواب كما أعلن ذلك المالكي وأعضاء دولة القانون، فهذا يخالف الواقع، لأنه سبق للمحكمة الاتحادية أن عطّلت قدرة مجلس النواب على التشريع عندما قررت (القرار رقم 44 لسنة 2010) أن مقترحات القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس النواب يجب أن تمر عبر قناة السلطة التنفيذية، بل عبر مجلس الوزراء حصرًا، لتتحول إلى مشروع قانون. وإلا فهي غير دستورية. وقد أبطلت المحكمة الاتحادية على إثر ذلك قوانين شرعها مجلس النواب لأنها لم تمر على مجلس الوزراء قبل تشريعها! ومن ثم، فإن الفاعل الرئيسي هنا هو مجلس الوزراء وليس مجلس النواب، وهو وحده القادر على تقديم مشاريع القوانين التي من شأنها الاستجابة لمطالب المتظاهرين، من خلال إلغاء قوانين أو تعديلها.

|

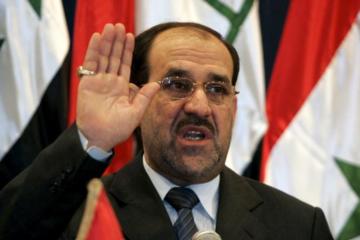

| رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي |

أما الاستراتيجية الأخيرة التي لجأ إليها المالكي في مواجهة التظاهرات فكانت محاولة فك الارتباط بين التظاهرات والقائمة العراقية؛ ففي الوقت الذي يزعم فيه أنه يتعامل بجدية مع مطالب المتظاهرين، نجده يعطي إجازة إجبارية لوزراء القائمة العراقية السبعة (2) (وزراء المالية، والزراعة، والتربية، والكهرباء، والصناعة والمعادن، والعلوم والتكنولوجيا، ووزارة الدولة لشؤون المحافظات) ويعين وزراء بالوكالة لإدارة هذه الوزارات في خطوة تفتقد لأي غطاء قانوني. والطلب من المتظاهرين في الوقت نفسه ترشيح أشخاص عنهم للتفاوض مع الحكومة، الأمر الذي يقطع الطريق على القائمة العراقية في موضوع التفاوض باسم المتظاهرين.

السيناريوهات المطروحة

طرحت القوى السياسية الرئيسة ثلاثة سيناريوهات لمعالجة الأزمة الاخيرة:

-

السيناريو الأول: وهو سيناريو الانتخابات المبكرة الذي أعاد المالكي ودولة القانون طرحه بعد الأزمة الأخيرة، وقد سبق للمالكي أن طرح هذا الموضوع في يونيو/حزيران 2012 ردًا على محاولة المعارضين له آنذاك سحب الثقة عن حكومته، وهو سيناريو غير واقعي تمامًا لأن حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة يتطلب حسب المادة 64 من الدستور طريقين:

-

الأول: طلب من ثلث الأعضاء (109 أعضاء) على أن يحظى بالأغلبية المطلقة (163 صوتًا).

-

الثاني: وهو الأصعب، ويتطلب موافقة جهات ثلاثة: رئيس الوزراء الذي لا يملك سوى أن يدعو رئيس الجمهورية للموافقة على حل مجلس النواب، وعند موافقة الأخير، يجب أن يحظى الطلب بالأغلبية المطلقة (163 صوتًا).

وهذا يعني أن هذا السيناريو يظل مرهونًا بموافقة جلال الطالباني، ثم موافقة الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وبسبب الوضع الصحي للطالباني، فضلاً عن مبدأ الحيادية التي أعلنه عند رفضه طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء فإن هذا الموضوع يبدو غير قابل للتحقق.

بالنسبة إلى الطريق الثاني لحل مجلس النواب، يبدو الأمر أكثر تعقيدًا، فالمعادلة القائمة اليوم لا تتيح للمالكي، ومن خلفه دولة القانون وما تبقى من التحالف الوطني، إمكانية جمع الأصوات المطلوبة لحل مجلس النواب، ونتائج التصويت الأخير على تحديد ولايات الرئاسات الثلاثة، دليل على ذلك. الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن المالكي نفسه لا يمتلك القدرة الحقيقية على ضمان أصوات دولة القانون فضلاً عن الكيانات الأخرى في التحالف الوطني (المجلس الأعلى الإسلامي، منظمة بدر)، أو الكيانات الصغيرة الأخرى التي انحازت للمالكي (العراقية البيضاء، العراقية الحرة). فالجميع يعلم أن الغالبية العظمى من نواب دولة القانون، مثلهم مثل الآخرين، لا يمكنهم المراهنة على عودتهم إلى البرلمان ثانية في ظل أية انتخابات مبكرة مفترضة.

عمليًا أيضًا لا إمكانية حقيقية للذهاب إلى انتخابات مبكرة؛ فقانون الانتخابات يجب أن يُعدّل وفق قرار المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم دستوريته! ونعرف جميعًا طبيعة العقبات التي واجهت تعديل قانون الانتخابات في العام 2009. أي أن أية إمكانية لحل مجلس النواب لا تتم إلا عن طريق المجلس نفسه من خلال تعديل قانون الانتخابات، ومن ثم يمكن للرافضين الذهاب إلى انتخابات مبكرة، تعطيل هذه العملية قدر ما يشاؤون.

-

السيناريو الثاني: وهو السيناريو الذي تطرحه القائمة العراقية، عبر استجواب رئيس مجلس الوزراء سعيًا لسحب الثقة عنه، وعن الحكومة بالنتيجة. وهو سيناريو وإن بدا دستوريًا وقانونيًا إلا أنه شبه مستحيل عمليًا. ولا يمكن التعويل عليه أيضًا. فعلى الرغم من أن الدستور العراقي رسم في المادة المادة 61/سابعًا/ج، بوضوح، آلية استجواب رئيس مجلس الوزراء: (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضوًا، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه). إلا أن المحكمة الاتحادية التي يهيمن عليها المالكي تمامًا، أعادت في قرارها رقم 35 لعام 2012 الصادر بتاريخ 2مايو/أيار2012 تفسير هذه المادة بالقول: إن الاستجواب "يلزم أن يتضمن وقائع محددة تتضمن خرقًا دستوريًا أو قانونيًا، وترتب عن هذا الخرق ضرر فادح، مادي أو معنوي". وسيعمد المالكي إما إلى الاستناد إلى هذا القرار لرفض الذهاب إلى أي استجواب محتمل، أو أن يعمد إلى رفع طلب استجوابه إلى المحكمة الاتحادية، التي سوف تعتمد على عامل الوقت لتسويف الطلب بانتظار أية تغييرات محتملة في المعادلة السياسية كي تطيح بطلب الاستجواب، وهي آلية عمل منهجية اعتمدتها المحكمة الاتحادية أكثر من مرة لتسويف مسائل جوهرية، قبل أن تقرر، إذا اضطرت، عدم دستورية الاستجواب!

-

السيناريو الثالث: وهو سيناريو الحوار والتوافق الذي تتبناه بعض قوى التحالف الوطني، تحديدًا إبراهيم الجعفري رئيس كتلة التحالف البرلمانية، فضلاً عن المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم. ولا نجد أية إمكانية حقيقية لعقد مثل هذا الحوار، أساسًا، بسبب حجم الخلافات والمواقف الاستقطابية للأطراف الرئيسية (دولة القانون بشكل أساسي، القائمة العراقية، والتحالف الكردستاني) التي لا تتيح أية إمكانية للوصول إلى حلول يقبل بها، أو يلتزم بها، الجميع، في ظل موازين القوى القائمة، وفي ظل عدم وجود أية مرجعية لهذا الحوار المفترض (لا أحد في العراق يحترم أو يلتزم بالدستور القائم، والجميع بلا استثناء إنما يستخدم الدستور وفقًا لتأويله الخاص بوصفه "أداة" من أدوات الصراع السياسي)، وأخيرًا في ظل عدم تبدل مواقف الدول الإقليمية والدولية الفاعلة الداعمة للمالكي (إيران والولايات المتحدة تحديدًا)، خاصة وأن المشاركين يجتمعون هذه المرة من دون الفاعل الأميركي الذي كان، طوال السنوات التسعة الماضية، الوسيط والضاغط والضامن لجميع اللقاءات "الوطنية"!

ومن ثم فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار التظاهرات في الجغرافيا السنية في ظل غياب الإرادة السياسية لدى المالكي بتنفيذ المطالب المعلنة، واعتماد الحكومة على سياسة التسويف، واللعب على عامل الوقت على أمل أن تفقد المظاهرات زخمها وتفتر.. بانتظار أزمة أخرى!

____________________________________

يحيى الكبيسي - باحث في الشؤون العراقية

الهوامش

1- تتجه الرؤية التي قدّمها أوباما في المؤتمر الصحفي المشترك مع المالكي إلى أن العراق "يعكس اليوم تقدمًا مثيرًا للإعجاب صنعه العراقيون"، وبأن عراقيين "يعملون على بناء مؤسسات تتسم بالكفاءة ومستقلة وشفافة"، وبأن رئيس وزراء "يقود حكومة هي الأكثر شمولاً inclusive حتى اليوم"، وأخيرًا حول "احصاءات لافتة للنظر" فيما يتعلق بالبنية التحتية والتنمية، و"تقديرات" بأن اقتصاد العراق سينمو أسرع حتى من الصين أو الهند. وهي رؤية لا تتوانى عن جعله "نموذجًا للمنطقة بأكملها" يرسل رسائل قوية للمنطقة العربية بأنه "بلد الناس فيه من مختلف الطوائف الدينية والعِرقيات يمكن حل خلافاتهم سلميًا من خلال العملية الديمقراطية"، وهي الرؤية التي دفعت هيئة تحرير صحيفة الواشنطن بوست يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى كتابة عمود تحت عنوان مُوح: "رؤية أوباما الوردية لعراق ما بعد الحرب"، واصفة إياها بأنها رؤية "متفائلة بشكل مقلق".

2- وزارة الاتصالات التابعة للقائمة العراقية ما زالت شاغرة بعد استقالة الوزير محمد علاوي في وقت سابق.