|

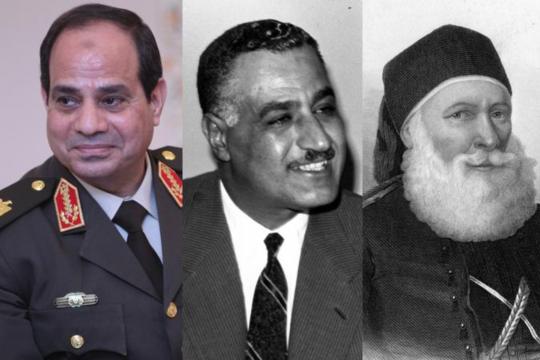

| من محمد علي إلى السيسي (الجزيرة) |

|

ملخص تبدو السلطوية متجذرة في السياسة المصرية؛ سواء في ظل رئيس مدني لم يدم حكمه طويلًا أدَّت به ميوله التسلطية إلى المتاعب، أو في ظل الضباط المرتدين زيًّا مدنيًّا؛ أي أولئك الذين استبدلوا ببزاتهم العسكرية البزات المدنية. |

مقدمة

من الناحية التاريخية، كان الجيش المصري على الدوام حصنًا مهمًّا لكل من حكم البلاد كائنًا من كان، حتى ولو لم يكن للجيش نفسه تدخلٌ مباشر في الحكم. تتقصى هذه الورقة التطور التاريخي لدور الجيش المصري السياسي منذ زمن محمد علي باشا، وهو أول حاكم عصري لمصر، حتى الوقت الحالي في ظلِّ الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولقد كانت أكثر المواضيع أهمية في تاريخ الجيش المصري هي طبيعة العلاقات العسكرية-المدنية بين الشخصية في زيها العسكري والشخصية السياسية المدنية، وإصلاح القوات العسكرية وتحديثها من أجل الدفاع عن البلاد ضد أعدائها.

وقد شغلَ موضوعُ تطور علاقات المدني بالعسكري السياسةَ المصرية منذ بواكير القرن التاسع عشر عندما استولى محمد علي، وهو أجنبي من ألبانيا، على حكم مصر. فمنذ عام 1882 حتى الثلاثينات من القرن العشرين، ظلَّ الجيش بعيدًا عن السياسة بحكم الوجود البريطاني والرقابة المشددة عليه. ورغم ذلك، لم يتمكن البريطانيون من منع تصاعد المشاعر الثورية المعادية للنظام الملكي داخل سلك الضباط. ومنذ الثورة المصرية في عام 1952، لا يزال دور الجيش المصري في العملية السياسية محل عناية كبيرة لكل من حكموا مصر، وكانوا كلهم ضباطًا باستثناء محمد مرسي. ولا تزال علاقات المدني بالعسكري في مصر غير مستقرة في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو نفسه ضابط كبير سابق وكان في وقتٍ من الأوقات قائد القوات المسلحة.

وكانت المساعي المتواصلة منذ القرن التاسع عشر لإنشاء مؤسسة عسكرية فعَّالة وذات كفاءة للدفاع عن البلاد ضد أعدائها من الخارج، هي أحد المواضيع المهمة الأخرى. فقد بدأت هذه المساعي في ظلِّ محمد علي باشا الذي أنشأ أول جيش حديث في تاريخ مصر، ومهَّد الطريق لتطوير صناعة الأسلحة. وفي النصف الأخير من القرن التاسع عشر، تعارضت المحاولات المصرية لإصلاح القوات العسكرية وتحديثها مع الضغوط الأجنبية التي رَمَتْ إلى منع إحياء العسكرية المصرية، كما تعرضت للمكائد السياسية داخل النخبة الحاكمة، وللإشكاليات المالية الخطيرة. ومنذ عام 1952 حتى الوقت الحاضر، ما زالت عملية تحديث الجيش المصري وتطوير قدراته الفعَّالة تخضع لنزوات الرعاة الأجانب وعجز القطاع الصناعي العسكري المصري عن توفير أنظمة تسليح متطورة كانت تحتاجها لمحاربة إسرائيل والحفاظ على وضعها باعتبارها القوة العسكرية العربية الرائدة.

وبما أن مصر مجبرة على الاعتماد على الدول الراعية الكبيرة في شرائها للأسلحة الرئيسية، فإن هذا يعني أن التوجه السياسي للبلاد وعلاقات المدني بالعسكري له بعض الأثر في قدرتها على الحصول على الأسلحة المذكورة. وقد أثَّر عداء السادات السياسي تجاه الاتحاد السوفييتي والتغيرات الكبرى في السياسة الخارجية بعد عام 1973 على قدرة مصر في الحصول على أسلحة من ذلك الراعي، أي: الاتحاد السوفييتي. أمَّا آخر التطورات فهي أن امتلاك الأسلحة المصرية من الولايات المتحدة، التي بدأت دعمها لمصر بعد عام 1979، لا يزال خاضعًا لقيود ناشئة عن اعتبارات سياسية داخل الولايات المتحدة؛ خاصة بعد ما حصل أخيرًا من إعادة نظر بشأن علاقة المدني بالعسكري عندما أطاح الجنرال عبد الفتاح السيسي بالرئيس محمد مرسى المنتخب ديمقراطيًّا، وإن افتقر إلى الشعبية. وحين قام الجيش بانقلابه ضد مرسى دار نقاشٌ داخل الولايات المتحدة بشأن تعليق إرسال شحنات من الأسلحة النوعية لمصر؛ مما أدى إلى قلق وانزعاج كبيرين داخل سلك الضباط المصريين.

وبلا شك، فإن هذين الموضوعين، وهما: طبيعة علاقة المدني بالعسكري، ومساعي تحديث الجيش وتطوير القوة العسكرية الفعالة، يشكِّلان الركيزة الأساسية في تطور القوات المسلحة المصرية الحديثة والمعاصرة.

الدور التاريخي للجيش(1)

لعب الجيش المصري دورًا كبيرًا في التاريخ المصري منذ أقدم العصور. فأثناء العصر الفرعوني، وتحديدًا منذ إنشاء الدولة المصرية (حوالي 3000 ق. م) إلى ذوبانه في الإمبراطورية الرومانية (30 ق. م)، لعبت قوة الجيش دورًا لا يقل أهمية عن دور النظام الوراثي في تحديد هوية حاكم وادي النيل. وفي أعقاب تراجع مصر الفرعونية، حكم البلادَ عددٌ من الغزاة مثل الإغريق والعرب والمماليك والترك والبريطانيين. وبينما كان المواطنون الأصليون هم من تقوم بهم القوة العسكرية، كان مصير بلادهم في أيدي السلاطين الأجانب. ويبدأ تاريخ الجيش الحديث في مصر في أوائل القرن التاسع عشر، عندما ظهر محمد علي، وهو جندي ألباني طموح في الجيش العثماني، كحاكم شبه مستقل لمصر(2)؛ إذ عقد العزم على تحويل إقطاعيته إلى إقليم قوي مستقل عن العثمانيين. وقد نجح محمد علي، لفترة قصيرة من الزمن، في تحويل مصر إلى أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط(3). وبلغ عدد الجيش المصري بحلول عام 1830، ما يقرب من ربع مليون جندي. وكان سلك الضباط يتألَّف من الشراكسة الأتراك الذين تقلَّدوا الرتب العليا، إضافة إلى بعض الضباط الغربيين الذين خدموا في الأقسام التقنية، وضباط عرب مصريين أصليين تقلدوا رتبًا متوسطة ودُنيا. وشكَّلَ الفلاحون المصريون الأغلبية الساحقة من المجندين(4). وقد تمكَّن هذا الجيش في معركة قونية عام 1832، وسط الأناضول داخل الإمبراطورية العثمانية، من هزيمة قوة إمبراطورية تعادل ثلاثة أضعاف حجمه.

وكانت تهديدات محمد علي للإمبراطورية العثمانية بمثابة تحذير للقوى العظمى، التي سحقت بدورها أحلام حاكم مصر بالمجد، فأرغمته على تخفيض كبير في حجم قواته العسكرية. ومن ثم فقد انكمش الجيش ليصبح قوة صغيرة يسيطرُ عليها أحد كبار الضباط من الشراكسة الأتراك، الذين كانوا يرتبطون على نحو معقَّد بنظام الحكم الملكي. وحاول كل من الحكام، مثل: سعيد (1854-1863)، وإسماعيل (1863-1879) جهدَهم لإحياء قوة الجيش المصري؛ ولكن جهود توسيع الجيش أُعيقت من الضباط الشراكسة الأتراك، الذين كانوا يخشون أن تُضعِفَ الزيادة في حجم الجيش من سيطرتهم. ولقد أرادت القوى الأوروبية الكبرى أيضًا من مصر أن تسدد ديونها الهائلة للدائنين الأوروبيين وألا تنفق أموالها على "كماليات" يمكن أن تزيد الوضع سوءًا. ووجد المصريون من ذوي الخلفية العربية صعوبة في الحصول على الترقية إلى سلك الضباط. ووجد من كانوا بالفعل ضباطًا منهم أن الرتب فوق رتبة عقيد كانت مغلقة تمامًا؛ الأمر الذي أدى إلى توتر كبير داخل الجيش. وأدَّى الوضع المضطرب في البلاد إلى أزمة انتهت باستبدال توفيق بالخديوي إسماعيل؛ الحدث الذي جاء متوازيًا مع زيادة النفوذ الغربي في السياسة المصرية.

وَلَّدَ التدخل الغربي سخطًا كبيرًا في جميع قطاعات الشعب المصري، وخاصة بين أعيان المحافظات، والنخبة المثقفة في المدن، وذوي الرواتب المتوسطة في سلك الضباط. وشكَّلت مجموعة من الضباط الساخطين منظمة سرية بقيادة الضابط أحمد عرابي؛ فقد استاء هؤلاء الضباط من إذلال القوى الخارجية للبلاد، وضعف النظام الملكي، وهيمنة الأتراك الشراكسة على المواقع المتقدمة في الجيش؛ إذ لم يكن إلا أربعة عقداء من "أصل" مصري، وكان عرابي واحدًا منهم في ذلك الوقت. ووصلت الأمور إلى ذروتها نتيجة الضغوط الكبيرة من الجيش وحلفائه من المدنيين، واضطر الحاكم للدعوة لانعقاد البرلمان، وهو مجلس شورى النواب في حينه، وعُيِّن صديق أحمد عرابي الشخصي المقرب منه، وهو محمود سامي البارودي، رئيسًا للوزراء؛ ومن ثَمَّ عَيَّن البارودي بدوره "عرابي" وزيرًا للحرب. وهنا قام عرابي بتطهير الجيش من أعلى 40 رتبة من الضباط الشراكسة الأتراك، ورقَّى 400 مصري من أهل البلاد، وقَلَّدَ رتبًا فعلية لمائة وخمسين من ضباط الصف، وعمل على زيادة شاملة في الرواتب. إلا أن هذه الحكومة الوطنية لم يكن لها أية فرصة في الاستمرار والبقاء لأنها شكَّلت تهديدًا للاستراتيجية الأنجلوفرنسية ومصالحها التجارية. وغزا البريطانيون مصر وهزموا جيشها في معركة التل الكبير في يوليو/تموز عام 1882، وأسقطوا حكومة عرابي.

ولمدة سبعين سنة بعد ذلك، سيطرت بريطانيا على الشؤون المصرية. فقد أُجبرَ الخديوي توفيق على حلِّ الجيش، وتولَّى البريطانيون مهمة تدريب وحدة صغيرة من الشرطة. وبحلول عام 1882 تم تخفيض عدد أفراد الجيش من 80,000 إلى 6,000. وفي أوائل عام 1900 ارتفع العدد تحت قيادة ضابط بريطاني ليصل إلى 16,000. وكان عشرة بالمائة من الضباط من البريطانيين، وصولًا إلى مستوى الكتيبة في أواخر العشرينات من القرن العشرين. ومَنعت السيطرة البريطانية الجيشَ من تأدية دور رئيس في المنافسة بين القوى والطبقات الاجتماعية المتناحرة(5). وسعى الوطنيون المصريون جاهدين وبشدة لانتزاع السيطرة من البريطانيين على الجيش؛ ففي عام 1936، منحت المعاهدة الأنجلومصرية حريةً أكبر لمصر، على الرغم من سماحها لبريطانيا بالاحتفاظ بآلاف الجنود في قناة السويس، وبإعادة احتلال البلاد في حال تزعزع استقرارها. وسمحت المعاهدة لمصر بشيء من السيطرة على جيشها لأول مرة منذ 1882. ولكن بريطانيا ظلَّت تتولى عملية التدريب، كما فرضت مستوى تجهيزات الجيش وإعداداته، وطالبت الضباط المصريين بالالتحاق بأكاديميات الجيش البريطاني من أجل التعليم المتقدم(6). وفي الثلاثينات من القرن العشرين، كان الجيش ينمو وتحوَّل ببطء من قوة شرطية إلى قوة مدرعة بسيطة. وكلما كان الجيش ينمو ازدادت الحاجة لعددٍ أكبر من الضباط. وحتى الثلاثينات من القرن العشرين، كان تجنيد الضباط وترقيتهم في القوات المسلحة في ظل النظام الملكي يُحَدَّد طبقًا للنِّسب وليس طبقًا للجدارة. وفي عام 1936 افتتحت الحكومة المصرية الأكاديمية العسكرية الملكية من أجل أبناء الطبقات الدنيا والمتوسطة، ولم يكن المنتسبون الجدد بأية حال من الأحوال من خلفيات اجتماعية معدومة؛ لأنه كان على الأسر دفع رسوم مرتفعة نسبيًّا مقدارها 60 جنيهًا مصريًّا سنويًّا.

وأصبح سلك الضباط يتمتع بوعي سياسي، ولم يكن بمعزل عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتدهورة في البلاد، كما أنه لم يكن غير مبالٍ بما يحدث، وقد كانت الكتلة الصغيرة من الضباط رفيعي المستوى مدينة في حياتها المهنية للقَصْر؛ بينما أدركت كتلة أخرى من الضباط أنه يتوجب القيام بشيء ما في البلاد، فتآمروا ضدَّ النظام. وانخرطت كتلة ثالثة وخصوصًا الضباط القادمين من خلفيات متوسطة ودُنيا في أنواع متعددة من خلايا التآمر، وقد بدأت هذه المجموعة في القيام بدور فعَّال في الحياة السياسية للبلاد؛ التي كانت في غاية الحيوية، وتميزت بوجود تشكيلة من التيارات الأيديولوجية المتنافسة، بدءًا بالدستوريين الليبراليين، وانتهاءً باليساريين والماركسيين والإسلاميين والفاشيين، وانهارت تقريبًا هيبة النظام الملكي وقوته؛ وذلك نتيجة لهزيمة الجيش المصري في أول حرب بين العرب وإسرائيل عام 1948، وكانت الجهود المبذولة لمحاولة تهدئة سلك الضباط من خلال محاولات حثيثة لتحديث قوته، وإعادة تنظيمه وتجهيزه، بشحيح ما فاض من أسلحة الحرب العالمية الثانية، وبعد فوات الأوان، وكانت مصر حينئذٍ في مرحلة ما قبل الثورة؛ وذلك في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات من القرن العشرين، وقد ظهرت في أواخر الأربعينات خلية من المتآمرين أصبحت تُعرف بـ"الضباط الأحرار"، وقد تألَّفت إلى حدٍّ كبير من الضباط ذوي الرتب المتوسطة؛ الذين حارب كثيرٌ منهم معًا في الحرب الإسرائيلية العربية عام 1948؛ حيث ازداد نفورهم من النظام ومن رؤسائهم، وقد انحدر المتآمرون -الذين شكَّلوا الضباط الأحرار- من خلفيات أيديولوجية مختلفة؛ إذ كان بعضهم يساريًّا؛ بينما انخرط آخرون بجلاء في المجموعات الفاشية؛ بينما كان بعضهم الآخر مقربًا من الحركة الإسلامية التي سادت في حينه وكانت ذات تأثير؛ وهي حركة الإخوان المسلمين، وعلى عكس الجماعات المتآمرة التي لم تدم طويلًا، تمكن الضباط الأحرار من الاحتفاظ بتماسكهم، متجنبين أي انقسامات أيديولوجية؛ وذلك على الرغم من الثغرات الشاسعة التي كان تفصل بين العديد منهم، وفي 23 من يوليو/تموز 1952 أطاح الضباط الأحرار بالملك فاروق إثر انقلاب مفاجئ وجريء، وشرعوا في إلغاء النظام الملكي وإقامة الجمهورية(7).

جمال عبد النصر والجيش

وحالما تمكن الضباط الأحرار من الحكم قاموا بتطهير المراتب العليا من سلك الضباط، ونصَّبوا الجنرال محمد نجيب، وهو أحد كبار الضباط المحترمين، رئيسًا صوريًّا، فنشب صراع بين محمد نجيب وأنصاره من ناحية وبين جمال عبد الناصر، الرجل الأقوى الذي يقف وراء السيطرة على قيادة مجلس الثورة من ناحية أخرى، وقد انتصر جمال عبد الناصر، وبحلول عام 1955 كان قد عزَّز من قوته ضد أعدائه السياسيين، وأثناء رئاسة عبد الناصر، تراوحت النسبة المئوية لوجود الضباط في مواقع وزارية من 23% إلى 65%، ومن سنة 1952 إلى 1967 فإن من بين 65 مسؤولًا ممن تقلدوا مناصب سياسية كان 27 من ضباط الجيش، وقد خضعت معظم الوزارات الرئيسية لسيطرة الضباط، وهم مجموعة تشكَّلت حديثًا من التكنوقراط؛ الذين حازوا درجات علمية في مجالات غير عسكرية متنوعة؛ مثل: العلوم السياسية، والقانون، والطب، أو من الضباط السابقين (أي المتقاعدين)، أو من سلك المهندسين العسكريين؛ الذين يتمتعون بمهنية عالية وعددهم كبير، وقد عزز الاعتمادُ على رجال العسكر في المناصب العليا عزلَ الضباطِ الأحرارِ الحاكمين عن المجتمع الأوسع؛ الذي زعموا أنهم يحكمون البلاد باسمه.

ولم تكن القوات العسكرية كتلة مصمتة ذات اتجاه واحد في مواجهتها لبقية المجتمع؛ الذي تظاهرت بالتصرف باسمه، وقد كان من الممكن للمرء أن يميز النظام السياسي في ظل عبد الناصر باعتباره أحد الضباط الأحرار الحاكمين والتكنوقراط التابعين لهم من ناحية، وبين مجموع الضباط والقوات المسلحة من ناحية أخرى، ولقد أصبحت الهيمنة العسكرية على العملية السياسية أكثر تعقيدًا إثر ظهور شرخ لم يكن من السهل إخفاؤه بين الرئيس عبد الناصر وصديقه المقرب عبد الحكيم عامر، قائد القوات المسلحة؛ ذلك أن عبد الناصر عيَّن عبد الحكيم عامر في هذا الموقع للاحتفاظ بسيطرته على القوات المسلحة، وحين انتصرت الثورة سرعان ما تمَّت ترقية عبد الحكيم عامر دون إجراء التدريبات أو الاختبارات اللازمة؛ مما شحذ رغبته في رغد العيش وزوَّده أيضًا بإمكانية الوصول إلى السلطة السياسية والترقي من خلال المحسوبية؛ وهكذا أُلقيت المهنية العسكرية على قارعة الطريق؛ ففي ظل عبد الحكيم عامر كان الجيش في الأساس مركزًا من مراكز القوى السياسية، ذا استقلالٍ عن الدولة، ولم يكن عبد الحكيم عامر مخلصًا إلا لذاته، ولم يعتنِ إلا بمن أظهروا له الولاء، وتزامنت فترة حكم عبد الحكيم عامر باعتباره قائدًا بكارثة في حرب السويس عام 1956؛ وهي عدوان ثلاثي شنَّته القوى الإمبراطورية الشائخة، بالإضافة إلى إسرائيل الدولة الفتِيَّة النَّزِقة؛ الذين رَغِبَ جميعُهم في "تلقين" عبد الناصر درسًا؛ هذه الهزيمة أوشكت أن تؤدي إلى أزمة في علاقات المدنيين بالعسكر بسبب عدم كفاءة عبد الحكيم عامر كقائد عسكري، ولم تُطَاوِعُ جمال عبد الناصر نفسه بفصل صديقه المقرب من موقع السلطة؛ لأنه أحسَّ أن هذا الفشل لم يكن خطأ عبد الحكيم عامر، وأنه لا جدال أن مصر واجهت أمما تفوقها في القوة أشواطًا بعيدة، وبدأت قوة عبد الحكيم عامر في أواخر عام 1960، داخل سلك الضباط الواسع تثير قلق جمال عبد الناصر؛ فحاول عزله في عام 1961؛ ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب التمرد الوشيك من الضباط، ومن ذلك الوقت قرر الرئيس المصري أن يعتني بالضباط ويكرمهم، وبُذِلت محاولاتٌ قليلة أو لا تكاد تُذكر للسيطرة عليهم من خلال المراقبة الأمنية، أو من خلال التأطير الأيديولوجي لمبادئ العروبة والاشتراكية؛ التي تحظى بالاحترام في الحزب الجماهيري الذي أنشأه جمال عبد الناصر، وهو الاتحاد الاشتراكي العربي؛ ولكن كبار الضباط الأحرار تغلبوا على محاولات الاتحاد الاشتراكي العربي في السيطرة عليهم سياسيًّا وأيديولوجيًّا.

شَكَّلَت الأعوام ما بين 1955 و1966 أوج قوة الجيش ومحوريته السياسية، وتزامن ذلك مع فترة كانت فيها قوات الجيش المصري في أسوأ حالتها من حيث الكفاءة العسكرية؛ حتى أدرك جمال عبد الناصر أن النظام الجديد لابُدَّ أن يُقَدِّم للقوات العسكرية تجهيزات وأسلحة حديثة، ولم تكن مساعي جمال عبد الناصر في دعم الجيش بأسلحة متطورة من أجل تعزيز هيبة النظام، وتحقيق الاستقرار في علاقات العسكري بالمدني وحسب؛ فقد ازدادت تهديدات إسرائيل -وهي الدولة التي لم يكن لمصر أية اتفاقية سلام معها- بشكل كبير؛ وذلك نتيجة لدعم المصريين للقوات الفدائية الفلسطينية، والسماح لها بشن غارات عبر الحدود إلى إسرائيل؛ وبحجة هذه الغارات اعتدى الإسرائيليون في فبراير/شباط عام 1955 على قطاع غزة الخاضع لحكم مصر بهجوم مدمر، وقتلوا ما يقارب 40 جنديًّا مصريًّا، وشكَّل هذا الانكشاف الصاعق لعجز الجيش المصري إهانة كبرى لجمال عبد الناصر؛ وكان من شأنه تهديد قبضته على السلطة، لولا اتخاذه إجراءات حازمة؛ ومن هنا اتجه جمال عبد الناصر إلى الاتحاد السوفييتي إثر رفضه القبول بالشروط الغربية الخاصة بشراء الأسلحة الحديثة؛ ممهدًا بذلك الطريق لعشرين سنة من العلاقات العسكرية مع الاتحاد السوفييتي؛ إلا أن جمال عبد الناصر تخبط على نحو سيِّئ حين ائتمن عبد الحكيم عامر على تطوير الجيش إلى قوة قتالية حديثة وفعالة، ودفع ثمن ذلك باهظًا؛ وبدت أوائل الأسلحة السوفييتية، وهي (مقاتلات نفاثة، وقاذفات قنابل خفيفة نفاثة، ومدفعية، ودبابات ومجموعة متنوعة من السفن البحرية) كأنها قفزة كبيرة نحو التحديث؛ ومع ذلك لم يغيِّر عبد الحكيم عامر من حال القوات المسلحة لتتمكن من الاستفادة الفعالة من التدفق الهائل والمفاجئ من الأسلحة المتطورة، وبات من الجلي في الستينات من القرن العشرين أن الجيش المستقل كان مركز قوة منافسًا، أكثر منه منظمة مخصصة لبناء فعالية عسكرية.

أُرسلَ الجيش المصري للحرب في اليمن لمساعدة الجمهوريين ضد "الرجعيين" الملكيين المسنودين بقوات من الأنظمة الملكية العربية ومن الغرب، وكانت تلك حملة "حربية صغيرة" طوَّر فيها المصريون -بعد عددٍ من البدايات الخاطئة- استراتيجية متطورة نسبيًّا لمواجهة التمرد اليمني المراوغ، وكان لمصر ما يقرب من 70,000 جندي مقاتل يحاربون في مناطق وعرة، تُقَدَّم لهم الخدمة عبر خطوط إمداد طويلة جدًّا؛ مما جعل من الحرب مستنقعًا يستهلك مزيدًا من الموارد، وفي نهاية المطاف فشلت مصر في مهامها ومُنِيت بخسائر بالغة، وعلى مدار خمس سنوات في مكافحة العصيان، تَناوبَ مائة وخمسون ألف جندي دخولًا في اليمن وخروجًا منه، ولا تزال أرقام الضحايا المصريين يكتنفها الغموض والسرية؛ إلا أن ثمة إجماعًا على أن قرابة 10% من مجموع القوات تعرَّضَ للقتل أو التشويه أو الجرح، أو أنه لم يَعُدْ. على أن الخدمة في شمال اليمن -على الرغم من المخاطر الكبيرة- قد أفادت كلًّا من الضباط وضباط الصف بشكلٍ كبير؛ فقد كان الجنود يتوسلون السماحَ لهم بالخدمة في ذلك المسرح من العمليات؛ وذلك بسبب المنافع المادية الهائلة التي كانت تعرضها الحكومة، وقد أدَّت الحرب إلى ظهور فئة ذات امتيازات وفساد في الجيش كانت تتمتع بضِعف الراتب الأساسي، وذات قدرة على استيراد سلع استهلاكية وبضائع فاخرة نادرة في مصر الاشتراكية، وقادرة على الحصول على قروض منخفضة الفائدة بغية شراء السيارات، كما كان لقدامى المحاربين وعائلاتهم الحق في الحصول على رعاية طبية أفضل، ومعاملة تفضيلية في التوظيف في الجامعات، وكان على رأس هذه المجموعة ذات الامتيازات عبد الحكيم عامر وخلصاؤه المقربون؛ الذين أصبحوا من الثراء بمكان حتى أصبحوا محل اشمئزاز المجتمع، ومحل استياء القطاعات الأخرى من القوات المسلحة التي لم تخدم في اليمن.

ولقد تحطمت أوهام مصر بشأن قوتها العسكرية في يونيو/حزيران عام 1967 في حرب الأيام الستة؛ التي هزمت فيها إسرائيل كلًّا من مصر والأردن وسوريا، وقد ذُهل الاتحاد السوفييتي لحجم الكارثة المصرية.

ونتيجة للإحراج الذي واجهوه بسبب فشل أسلحتهم بأيدي الحلفاء المصريين فقد أخذوا مسألة التدريب على محمل الجد؛ ولقد مَنَحَتِ الكارثةُ جمال عبد الناصر فرصة لتطهير البيت من الداخل؛ حيث الجيش الممتهن والمحبط كلِّيًّا، فتمَّت إزاحةُ عبد الحكيم عامر وقاعدة القوة التابعة له، وأُسْنِدَتْ مهمة توسيع وتحديث الجيش على أسس مهنية إلى الضباط الكبار؛ الذين لم يكن لهم توجهات سياسية، ومع ذلك ظلَّت المعنويات منخفضة؛ خاصة بين عام الهزيمة 1967 وبين عام 1969، حتى بعد أن أُعيد تدريب الجيش وتجهيزه من قبل السوفييت؛ أدى هذا كله إلى خلق حالة من التوتر في العلاقات المدنية-العسكرية، وكان ذلك يتضح بشكلٍ خاص كلما أطلقت القوات الجوية الإسرائيلية العنان لنفسها في التحليق فوق الأجواء المصرية؛ مما جعل جمال عبد الناصر يشعر أنه لا خيار لديه سوى مطالبة السوفييت بتأدية دورٍ أكبر في الدفاع عن مصر.

أنور السادات والجيش

عندما تولى نائب الرئيس أنور السادات الرئاسة بعد موت جمال عبد الناصر عام 1971، لم يتوقع أحدٌ أن تدوم رئاسته طويلًا؛ وذلك لأن أنور السادات لا يتمتع بالكاريزما نفسها التي كان يتمتع بها جمال عبد الناصر، كما أنه لم يكن يملك قاعدة قوة، وكانت هذه القوة موجودة في عدد من المراكز الرئيسة؛ وهي: حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة علي صبري ذي الطبيعة القاسية، ووزارة الداخلية وأجهزة المخابرات والأمن برئاسة شعراوي جمعة، والقوات المسلحة بقيادة وزير الحرب الجنرال محمد فوزي. ولقد واجه أنور السادات معارضة صارمة من هذه المراكز الثلاثة؛ وشكَّل هذا تحديًا مركبًا من المدني والعسكري؛ إذ كان المنافس الرئيس وهو علي صبري مدنيًّا، وكان الجميع يتوقع أن ينتصرَ على السادات في نهاية المطاف، وتآمرت هذه المجموعة للإطاحة بالرئيس الجديد، ولم تحسب مجموعة علي صبري حسابًا لقدرة السادات على الحسم ومعرفته الظاهرة بالمؤامرة التي كانت قيد الإعداد بين كبار أعضاء النخبة الناصرية، وكان في اعتقاد فوزي أن باستطاعته استمالة الجيش نحو علي صبري؛ ولكنه أساء التقدير في ثلاثة أمور:

-

أولًا: لم يكن الكثير من الضباط راغبين في التورط في مقامرة سياسية خطرة؛ وذلك بسبب التسييس الذي عانوا منه في ستينات القرن العشرين.

-

ثانيًا: تقليل فوزي من شأن قوة الرئاسة، والشرعية الهائلة الممنوحة للشخص الذي سيتولى المنصب دستوريًّا بعد جمال عبد الناصر، كما أن السادات اختير كرئيس ليخلف بذلك مؤسس الجمهورية، والذين كانوا على استعداد لتحديه كانوا قلة من النخبة السياسية.

-

ثالثًا: لم يتوقع فوزي من رئيس الأركان محمد صادق، وهو المعارض اليميني الشرس للسوفييت، وباقي كبار الضباط أن يناصروا ما بدا أنه رجلٌ لا لون له ولا تأثير جاء ليخلف جمال عبد الناصر؛ غير أن السادات أدرك أنه كي يتغلب على التحدي الذي يفرضه صبري، فإنه بحاجة إلى الضباط؛ فاجتمع بالضباط واستمال ما لديهم من مشاعر الولاء والشرعية والمهنية، ثم ألمح ببراعة إلى ما يتوقعه من مستقبل صعب للبلاد لو أن علي صبري المعروف بمناصرته للسوفييت واليساري الاتجاه تولى السلطة، وقد ترقى محمد أحمد صادق لمنصب وزير الحرب بعد قرار تنزيل رتبة محمد فوزي؛ نظرًا إلى عدم ولائه، وكلُّ مَنْ تم تعيينهم في حينه كانوا يدينون بمناصبهم -ومن ثَمَّ بولائهم- لأنور السادات المعروف بضرب منافسيه بعضهم ببعض؛ حتى لا يتمكنوا من كسب أية سلطة مستقلة عنه(8).

وحيث كانت البلاد تدخل عام 1972، كان السادات يواجه تحديات عديدة؛ إذ كان الاقتصاد في دوامة انهيار نتيجة لثقل تكاليف الإنفاق على الدفاع، وتكاليف "حرب الاستنزاف"، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وكانت أعمال الشغب والمظاهرات والانتقادات للحكومة هي النمط السائد عندما كان السادات يدخل في عامه الثاني رئيسًا للبلاد؛ وجاء التهديد الأكبر من داخل الجيش؛ ففي عام 1972 قاد ضابط برتبة وسطى سِربًا من العربات المصفحة باتجاه مسجد الحسين في القاهرة، ووجَّه هجومًا لاذعًا لعجز الحكومة عن إزالة عار سنة 1967، ولم تكن هذه محاولة انقلاب؛ لكنها كانت إشارة إلى وجود استياء كبير داخل القوات المسلحة؛ حتى إن صغار الضباط شاركوا المتظاهرين في المظاهرات خلال أعمال الشغب التي وقعت عام 1972.

غير أن الذين كان باستطاعتهم أن يسببوا متاعب كبيرة بشكلٍ أساسي للسادات هم كبار الضباط؛ وعلى الرغم من أنه كسب تأييدهم ضد الناصريين في عام 1971، فإن أوراق اعتماده لم تكن راسخة لديهم بعد؛ ففي عام 1972 قرَّر القائد صادق تحدي السادات؛ لأنه اعتقد أن منزلته كعضو عريق في الضباط الأحرار تخوله تأدية دور رئيس في عملية صنع القرار؛ إلا أن أنور السادات عزله، وكان لدى السادات عند تحضيراته للحرب عام 1973، رئيس مرن للجيش ضعيف الخيال؛ وهو اللواء أحمد إسماعيل علي؛ لكنه لم يكن مُسيَّسًا، كما أنه كان مجتهدًا في عمله، وبدلًا من إشراك الرئيس المصري في نقاشات فنية بشأن الاستعداد، ركَّز إسماعيل -الذي كان يعاني من مرض لا شفاء له- جهوده في إيجاد الاستراتيجية الأنسب للحرب القادمة؛ وفي أعقاب ذلك الصراع اشتبك الرئيس مع رئيس الأركان سعد الدين الشاذلي بشأن قرار التعاون مع الولايات المتحدة في مفاوضات سلام مع الإسرائيليين؛ إلا أن عبد الغني الجمسي بتغييره للشاذلي أنهى بجدارة المقاومة الواضحة لأنور السادات داخل الجيش؛ ليصبح بعدها عبد الغني الجمسي وزيرًا للدفاع، ولم يكن مسموحًا لأي ضابط عسكري فرد -فضلًا عن كتلة من العسكر- اكتساب سلطة سياسية مبالغ فيها، وقد أدرك الضباط أن بقاءهم السياسي يعتمد على ولائهم للرئيس؛ كما أن السادات قلَّص تمثيلهم في الوزارات إلى حدٍّ كبير؛ إذ إن 20% فقط من التعيينات كانت من صالح ضباط الجيش، وقد قلَّصت عملية إبعاد الجيش عن السياسة وعملية "تمدين" النظام من دور الجيش كمؤسسة مستقلة؛ الأمر الذي غيَّر طابع الدولة (9).

ركز الجيش جهوده على التدريب والإعداد العسكري لمحو وصمة العار التي لحقت به عام 1967؛ وقد تبين أن الشعور بالنشوة لم يكن كبيرًا إثر النجاح الجزئي في حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973؛ ومن ثم اندلعت انقسامات خطيرة بين أنور السادات وسلك الضباط بشأن الوضع الاستراتيجي أثناء الحرب وبعدها؛ فبحلول منتصف السبعينات من القرن العشرين، كانت مصر تمر بوضع اقتصادي خطير، ولإصلاح الجيش وتحديثه شرعَ أنور السادات بما عُرف في حينه بسياسة "الانفتاح"؛ التي تطلبت إصلاحات هائلة، وإعادة هيكلة للاقتصاد بما في ذلك تفكيك مشروعات الدولة غير الفعالة، وتخفيض الدعم أو الإعانات المالية للسلع الأساسية؛ مثل: الأرز، والسكر، وغاز الطهي؛ الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق من عشرات الآلاف من الجماهير. ولمدة يومين تظاهر العديد من الحشود الغاضبة من الطلاب والعمال والفقراء في المدن الكبرى، وهاجموا رموز سلطة الدولة، ومظاهر البذخ والنفوذ الغربي، وقد فشلت الأجهزة الأمنية في احتواء أعمال الشغب، وفي محاولة أخيرة لاستعادة السيطرة على الأوضاع، أمرت الحكومة الجيش بالتدخل وقمع أعمال الشغب؛ لكن وزير الدفاع عبد الغني الجمسي تردد كثيرًا في أن يرى الجيش، الذي استعاد روحه الجماعية من خلال أدائه المُشَرِّف في حرب أكتوبر/تشرين الأول، يتصرف كقوة أمن داخلي؛ وهنا ذَكَّرَ عبدُ الغني الجمسي أنورَ السادات بتوافق القيادة السياسية بعد 1973 على عدم استخدام الجيش ضد المدنيين؛ بيد أن الجمسي وافق على أن يُستخدم الجيش لاستعادة النظام في حال ألغى السادات تقليصات الدعم، فوافق أنور السادات دون تردد؛ ومن ثَمَّ تدخلَ الجيش.

ولم يكن تركيز سياسة السادات في الانفتاح على الاقتصاد وحسب؛ وإنما كانت سياسته تنحو نحو إعادة توجيه استراتيجية كبيرة في السياسة الخارجية والأمن القومي، ولم يمضِ وقتٌ طويل بعد حرب 1973 حتى حصل الانهيار في العلاقات السوفييتية-المصرية التي دامت طويلًا، وأسهمت علاقات السادات المتضعضعة بالسوفييت وشكوكه فيهم، إضافة إلى رغبته في إعادة توجيه مصر بعيدًا عن الكتلة الشرقية وتوجيهها نحو الغرب، وزعمه رفض موسكو تزويد مصر بكميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة خلال الحرب، في تدهور هذه العلاقات بعد حرب 1973؛ وكلما كانت العلاقات السوفييتية المصرية تزداد تدهورًا، كان استعداد الاتحاد السوفييتي لشحن الأسلحة أقل، وعلى الرغم من نفور الجيش المصري من الراعي السوفييتي، فقد خشي الضباط من قرار السادات من الابتعاد عن مورد الأسلحة الرئيسي لمصر، وأوضحوا له أن هذا القرار يعدُّ تهديدًا للأمن القومي، وأسفر الانهيار في العلاقات السوفييتية-المصرية عن هبوط حاد في جاهزية العمل لدى القوات المسلحة؛ وذلك في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل قادرة على إعادة تسليح نفسها على نحو سريع.

وكان السادات متفهمًا بالكلية لتهديد سلك الضباط لموقعه السياسي، إضافة إلى التهديد الذي يتعرض له الأمن القومي في حال عانى الجيش مزيدًا من الانحدار؛ ولم يُرِدِ السادات ولا الجنرالات العودة إلى السوفييت من أجل الأسلحة، لخشيتهم مما قد يتعرض له صيتهم وشرفهم من خسارة كبيرة؛ إذ كان ذلك بالنسبة إلى السادات بمثابة انتحار سياسي، وليس "مجرد" إذلال؛ وذلك على الرغم من احتمالية استعداد سلك الضباط للتخلي عن السادات والاستسلام لإذلال السوفييت أكثر من المخاطرة بالهزيمة المحتملة على أيدي الإسرائيليين. ومنذ عام 1975، بدأ السادات بالبحث بشكل جنوني عن الأسلحة في أماكن متباينة؛ مثل: جمهورية ألبانيا الاتحادية، وفرنسا، وإيطاليا، ويوغسلافيا، وبحلول عام 1979 كانت مصر قد حصلت على خليط من الأسلحة الدفاعية من مصادر متنوعة، ولم تبنِ هذه الأسلحة إلا القدرة الدفاعية، ولم تذهب أبعد من ذلك في إحياء القدرة الهجومية للبلاد؛ فقد توقف العديد من طائرات سلاح الجو عن العمل؛ وذلك لنقص قطع الغيار للأسلحة السوفييتية، بالإضافة إلى أن تدريب الطيارين كان يسير بشكل سيئ، وكان سلاح الدفاع الجوي يعمل باستعدادات تشغيلية بنسبة 50%، وأصبح سلك الضباط يتبنى عقيدة دفاعية وتدريبية بعد أن أمضى خمس سنين، منذ هزيمة 1967، يتشرب الروح الهجومية، وبحلول أواخر السبعينات من القرن العشرين، كانت قدرات الجيش المصري في حال يُرثى لها؛ فقد أصبح إيقاف الانهيار هو أكثر المهام جديةً خلال تلك الفترة؛ إذ استمرت مصر في تأخرها عن كلٍّ من سوريا وإسرائيل، وبدأ انفتاح السادات على الغرب يؤتي أُكلَه؛ مما بثَّ الطمأنينة في سلك الضباط، وقد جرت التحولات الكبرى للقوات المسلحة في الفترة ما بين عامي 1978 و1981، وتم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بهدف تحقيق انتقال الهيكل التنظيمي من النموذج السوفييتي إلى نموذج الناتو، وأصبحت الحكومة تركز على مُهدِّدات مصر من أطراف غير إسرائيل. وفي البداية لم يقدم هذا الهياج الكثير في اتجاه الإمدادات؛ ولكن فيما بعدُ سبَّبت مجموعة من الأسلحة الجديدة القادمة من مصادر متنوعة مشاكلَ "هضم" بالغة الأهمية، ولم يَنظر معظم أعضاء سلك الضباط بلطفٍ إلى محاولة السادات إعادة توجيه الجيش؛ بحيث يصبح قوة يمكن أن تعمل خارج الوطن ولديها الجاهزية لبذل جهودها في إخماد حريق في إفريقيا، أو مساعدة الدول العربية "الشقيقة".

وكان قرار السادات المذهل بزيارة إسرائيل عام 1978 لتعزيز عملية السلام العربية-الإسرائيلية قد أثار العديد من المشاعر المختلطة، وقد أرسل الجنرال الجمسي وقادة الجيشين الثاني والثالث برقيات دعم للسادات، ولم تكن هذه البرقيات مجرد تعهدات طقوسية بالتأييد؛ إذ سئم الضباط من تحمل مصر العبء الساحق في جهود العرب في الحرب ضد إسرائيل؛ بل قد تعالت بعض الأصوات بأنه حان الوقت ليتوقف المصريون عن الموت لأجل الفلسطينيين وغيرهم من العرب، ولم تكن مغامرة السادات تمثل مرحلة شروع في عملية سلام ذات أطراف متعددة تقودها أقوى دولة عربية؛ ولكنها كانت مجرد عملية سلام مصرية-إسرائيلية؛ وحيث فشلت فكرة السلام الشامل، فقد دبَّ القلق في سلك الضباط؛ إذ كان السلام مع إسرائيل بالنسبة إلى بعضهم لا يستحق الانسلاخ عن العالم العربي؛ خاصة أن مصر لم تكن تصنع سلامًا مُشرفًا، وقد انتشر هذا الشعور خصوصًا بين الضباط ذوي الرتب الدنيا والوسطى؛ الذين شاعت بينهم عواطف القومية العربية والتوجهات الإسلامية العامة؛ بل إن كبار الضباط من أمثال الجمسي لم يكونوا على ثقة بأن السادات يسيرُ في الاتجاه الصحيح، ولم يلبث السادات أن تخلص من الجمسي ومحمد علي فهمي، رئيس هيئة الأركان؛ وذلك لمعارضتهما لاتفاقيات كامب ديفيد، وتولى مقاليد السلطة مجموعة جديدة من الموالين للسادات؛ مثل: نائب الرئيس حسني مبارك، ووزير الدفاع عبد الحليم أبي غزالة، اللذين أصبحا نموذجين للترقية في جيش السادات، وبعد اتفاقيات كامب ديفيد أصبح تحديث القوات المسلحة يشكِّل قلقًا كبيرًا، وفي مطلع الثمانينات كان القلق لا يزال يسكن سلك الضباط إزاء عدم وجود إمدادات أسلحة كافية من الخارج، وفي أعقاب التوطيد الدراماتيكي للعلاقات الأميركية-المصرية، كان هنالك قلق من عدم نيل مصر "مكافأة" السلام؛ أي الحصول على تسليح حربي أكثر تطورًا؛ إلا أن البطء في وصول الأسلحة الأميركية إلى مصر ظلَّ سببًا للضيق حتى منتصف الثمانينات من القرن العشرين، ومع أن هذا الضيق تبدَّد عندما بدأت مصر تحصل على كميات هائلة من الأسلحة الأميركية المتطورة؛ فإن سلك الضباط ظلَّ يشعر بالانزعاج إزاء حصول كلٍّ من إسرائيل والمملكة العربية السعودية على أسلحة أكثر تطورًا بقليل من القيود، أو حتى دون قيود.

حسني مبارك والجيش

اغتالت مجموعة من الضباط الإسلاميين الصغار السادات في 6 من أكتوبر/تشرين الأول 1981 أثناء عرض عسكري؛ فاعتلى نائب الرئيس حسني مبارك سدة الرئاسة بسرعة وفعالية دون تعثر، وقد ضمنَ الصعود السريع لحسني مبارك إلى سدة الرئاسة، بعد أن كان قائد القوات الجوية، استمرارية الحكومة، ولأنه كان يفتقد إلى كاريزما عبد الناصر أو السادات فقد اعتُبر مبارك قائدًا انتقاليًّا نظرًا إلى مهاراته السياسية القليلة؛ مما يجعله غير مؤهل للبقاء في السلطة لأية مدة من الزمن؛ ومما فاجأ الكثيرين أنه استطاع أن يتغلب على عدة عقبات وتهديدات، ويوطِّد السلطة ويبقى في الرئاسة حتى 2011، حين أجبره الغضب الشعبي على الرحيل.

ولقد أدرك مبارك أن إحدى القضايا الرئيسة التي كان عليه أن يتعامل معها هي ظهور الإسلام السياسي على العموم، واختراق هذا التيار للقوات المسلحة على وجه التحديد، وبعد أيامٍ من الاغتيال، ظهر المتطرفون فجأة وهاجموا ممتلكات حكومية كما هاجموا الأقباط، وقد تحركت الحكومة عبر وحدات جوية من العسكريين والقوات الخاصة، التي قمعت المهاجمين بكفاءة وسرعة، وكان ثمة خشية كبيرة من أن يكون الإسلاميون قد حققوا مكاسب مهمة بين المجندين والضباط من ذوي الرتب الدنيا والوسطى، وتُظهِرُ كتاباتُ قائد القاعدة أيمن الظواهري أن أحد أهداف "الجهاد الإسلامي" الرئيسة كان التجنيد من داخل الجيش، و"الجهاد الإسلامي" هي المجموعة التي ارتبط اسم الظواهري بها في وقتٍ من الأوقات، ولقد كان المتطوعون القادمون من المناطق الفقيرة في المدن والأرياف؛ الذين كانوا يعانون باطِّراد من الفقر الناتج عن إعادة الهيكلة الاقتصادية التي قام بها السادات في سبعينات القرن العشرين، أكثر قابلية للتفاعل مع أنشودة المتطرفين، فقد قضوا سنوات منخرطين في تدريب عسكري قاسٍ ليصبحوا فيما بعد في الجبهة؛ أي في الخط الأمامي مع إسرائيل، وكانوا قد وُعدوا عند عودتهم من الجيش إلى ديارهم بأن يحصلوا على الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتدريب على العمل من أجل حياة مدنية؛ إلا أنه لم يحدث إلا القليل من ذلك، وكان أن احتفظ الجيش بعدد كبير من المجندين الساخطين الذين لا قدرة لهم على الشروع في انقلابات، ويكمن التهديد الذي شكَّلوه في التردد في التعامل مع حالات التفشي الواسعة من موجات العنف المحلي؛ ففي الحالات القليلة التي أرسلت فيها الدولة الجيش للشوارع من أجل التعامل مع مُهددات الاستقرار الداخلي، فقد استخدمت في العادة وحدات ذات مستويات عالية يقودها محترفون.

وعلى الفور، بدأت حكومة مبارك بدراسة داخلية للبحث في أسباب تنامي ظاهرة التشدد الإسلامي، خاصة داخل القوات المسلحة، وكيفية مكافحة هذا التنامي، وتبيَّن أن الأزمات الاقتصادية والفقر هما السبب، وكردَّة فعل على ذلك، أكدت القوات المسلحة على أن المجندين مثقفون وباستطاعتهم التفكير بشأن أنفسهم، واتخذ الجيش تدابير لمنع تسلل المتعصبين، كما ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث تم التحقيق في خلفيات الجنود العائلية، خاصة الأفراد الذين يتطلعون ويسعون لتسلُّم مناصب حساسة، وكان هذا النظام القائم بمثابة فرصة استفاد منها كبار الضباط، وافترضوا أنه من غير المناسب الخضوع لرسالة المتطرفين الدينيين؛ حتى لو أصبحوا هم أو عائلاتهم أكثر ورعًا في سنوات الأخيرة، وقد أنشأت الدولة مؤسسة رقابة لمنع التسلل إلى القوات المسلحة من قِبَلِ العناصر التخريبية، وللتخلص من المتطرفين الموجودين بالفعل بينهم، وكانت المخابرات العسكرية قد كشفت في عام 1986 عن مؤامرة من قِبَل الضباط ذوي الرتب الدنيا والمتوسطة؛ الذين بدورهم تحالفوا مع متآمرين مدنيين يُزعم أن لهم صلة بالجهاد الإسلامي؛ إلا أن فعالية نظام الرقابة بدأت تتداعى في مطلع الألفية الثالثة.

وكان ولاء الضباط قد ازداد صلابة نتيجة لوعود التقاعد المبكر بما يصاحب ذلك من راتب تقاعدي، وإغراءات بمواقع مريحة في أية واحدة من الشركات التجارية المملوكة للجيش؛ التي ظهرت إلى حيز الوجود بعد معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979، وتم تلطيف تقليص دور الجيش في الحياة السياسية من خلال منحهم امتيازات اقتصادية، وعلى الرغم من أن السادات بدأ عملية السماح للضباط المتقاعدين بشغل مناصب في الاقتصاد المدني؛ فقد كان هدفه الأساسي تمدين الحكومة بالتقليل من وجود الجيش في الوزارات والمؤسسة البيروقراطية لفرض سيطرته بشكل أفضل عليها؛ وكي يجعل الجيش يزيد من تركيزه في الأمور العسكرية، وكان خلفه حسني مبارك هو الذي فتح الباب على مصراعيه لتدخل الجيش في الاقتصاد المدني؛ فقد سمح للجيش بإقامة مشاريع اقتصادية مملوكة للجيش أنتجت سلعًا مدنية تحت رعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ كي تكون قادرة على الاستفادة من قوي الجيش العاملة الهائلة المتاحة في وقتٍ لم يَعُدْ فيه نشوب حرب مع إسرائيل محتمل الحدوث(10).

وكان العامل الأساس لضمان ولاء الجيش لمبارك خلال سنوات حكمه الطويلة هو الاستقلال الهائل الذي منحه للضباط في إنشاء المجمع العسكري الصناعي وتشغيله؛ وهو جهاز وفير العطاء والربح، ومن الممكن أن يكون دور القوات العسكرية في الهيكل الاقتصادي لبلد ما معقدًا ومحاطًا بالسرية؛ ففي العديد من البلدان غير الغربية، يسيطر الجيش على مشاريع قطاع الدفاع أكثر من المدنيين أو المشاريع التي يسيطر عليها مدنيون، وعلاوة على ذلك، أنشأ الجيش نشاطات تجارية ليس لها علاقة بالدفاع، ويمكن الإشارة إلى الأعمال التجارية التي ترتبط بالدفاع؛ والتي لا ترتبط به بعبارة مجمع الأعمال العسكرية الصناعية التجارية، ويعتبر هذا المجمع في مصر مؤسسة تجارية هائلة يديرها الجيش، وتنتشر في كل زاوية من زوايا المجتمع المصري؛ إذ تنتج المواد الغذائية؛ مثل: (زيت الزيتون، والحليب، والخبز، والمياه المعدنية)، والإسمنت، والبنزين، والمرْكَبَات؛ مثل: (شيروكي ورانغلر)، والمرافق الأساسية، وغالبًا ما يعمل المجندون في أشهرهم الأخيرة من الخدمة العسكرية في البناء والزراعة، وينتهي المطاف بالأقل حظًّا خَدَمًا لدى كبار الضباط وعائلاتهم، ويملك الضباط مساحات شاسعة من الأراضي العامة؛ التي يتم تحويلها إلى تجمعات مغلقة كمنتجعات، كما لا تدفع شركات الأسلحة الضرائب، ولا تتعامل مع الروتين البيروقراطي؛ الذي يعاني منه القطاع الخاص، ولعدة أسباب يقوم الجيش بتطوير المشاريع الاقتصادية العظمى؛ منها:

-

أولًا: لديهم "مصالح تجارية جماعية"؛ التي يتوقعون أن تلبيها الدولة؛ منها: رواتب منتظمة، ومساكن كريمة، ومزايا إضافية؛ كالقروض منخفضة الفائدة، ومرافق تسوق خاصة.

-

ثانيًا: تميل المؤسسات العسكرية إلى أن تكون أكثر كفاءة وأكثر انسيابية؛ ومع ذلك فإن الجيش يستطيع أن يعوق جهود الدولة في تحقيق الخصخصة والتحرر الاقتصادي؛ إذ يدركون أن شركات القطاع الخاص أكثر كفاءة وإنتاجًا.

-

ثالثًا: ربما يعتقد أصحاب التسلسل الهرمي العسكري بصدق أن مشاريعهم تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزيز صورتهم الخاصة(11).

ولقد آمن كثير من كبار الضباط بأن الوعود بموقعٍ مُدِرٍّ في المستقبل كان حافزًا كافيًا للضباط الصغار كي يثابروا كخدمٍ يشعرون بالواجب تجاه النظام، ولم ينشأ الضباط على أي التزامٍ بنظام من المعتقدات أو القيم على غرار الجيش التركي، وكان الافتراض القائل: إن الضباط المبتدئين سوف ينتظرون صابرين لتتم مكافأتهم، نوعًا من الهزل، نابعًا من أن الجيش المصري ضخم ومُثقل بالضباط؛ وبالتالي فقد كانت فرص اقتناص موقع مدُرٍّ بعد التقاعد ضئيلة؛ نظرًا إلى وجود عدد كبير من الطامحين، وخصوصًا أن هذه الأوضاع المريحة اعتمدت على علاقات المحسوبية وصلات القرابة؛ فلم يكن بإمكان أي ضابط متقاعد الحصول على وضع مدرٍّ في المجمع التجاري للجيش ما لم يكن لديه علاقات مع شخص يعمل في النظام، ووَلَّد فشلُ العديد من الضباط في الحصول على الجائزة الكبرى استياءً ضد أولئك الذين حصلوا على مكافآت، وضد الأغنياء الجدد من الطبقة الليبرالية؛ الذين كانوا يسيطرون على قطاعات حيوية من الاقتصاد(12).

إن من خصائص الاستبداد المصري الغريبة هي عدم كفاءة جهازها القسري الكبير؛ على الرغم مما يُخَصَّص له من موارد مالية وبشرية هائلة، وكذلك ما جلبه لنفسه من سوء السمعة بسبب قسوته؛ فقد فشلت الحكومة مرارًا وتكرارًا في التعامل مع المعنويات المنخفضة والتدريب الضعيف والأجور الشحيحة؛ التي ازدادت سوءًا في أوائل القرن الحادي والعشرين، كما فشلت الشرطة والقوات شبه العسكرية في التعامل مع مظاهرات الخبز في عام 1977؛ لهذا تم استدعاء الجيش، وبحلول ثمانينات القرن العشرين، أصبحت الشرطة والقوات شبه العسكرية هما المشكلة. وأخيرًا، لم يكن أداؤهما خلال ثورة 2011 جيدًا أيضًا، كما أظهرَ ذلك تقرير تم إعداده بعد رحيل مبارك عن الأمن الداخلي؛ وفيه تأكيد على انخفاض مستوى تدريب قوات الأمن المركزي شبه العسكرية ومهاراتها، غير أن أحد أخطر التهديدات الداخلية لرئاسة مبارك كان "التمرد"؛ الذي قام به 20,000 مجند من أفراد قوات الأمن المركزي في فبراير/شباط عام 1986، ولقد كانت قوات الأمن المركزي تتكون من مجموعة من المجندين قوامها 30,000 رجل، وهم في معظمهم من الفلاحين الأميين من المناطق الريفية النائية؛ الذين رُفِضُوا من الخدمة العسكرية بسبب انخفاض مستواهم التعليمي واعتلال صحتهم، وتم استخدامهم للحفاظ على أمن المنشآت العامة، ولإخماد المظاهرات التي قام بها الطلاب والعمال، وقد أثارت الشائعات حول قرار الحكومة تمديد فترة عملهم، التي كانت تفتقر إلى الشعبية، تمرد ما يقرب من 20,000 من أفراد القوة؛ ومن هنا اسْتُدْعِيَ الجيش لإخماد التمرد.

وعلى الرغم من عدم وجود خطر من تحقيق تمرد قوات الأمن المركزي جذبًا للعناصر الساخطة في المجتمع الحضري؛ حيث إن كلتا المجموعتين متباعدتان ثقافيًّا، حتى لو كانوا يتشاركون الظروف الاقتصادية الحرجة نفسها؛ فإن الحكومة لم تتعلم من تمرد قوات الأمن المركزي؛ فلم تفعل شيئًا لتحسين نوعية الحياة، أو المرتبات أو مستويات المهارة، وقد مُنِحَتِ الوحداتُ التي كانت تتمركز في دلتا النيل مزيدًا من المزايا؛ مثل: ثكنات حسنة التجهيز، وتدريب ممتاز؛ أما أولئك القابعون في جنوب مصر بالصعيد؛ حيث اندلع التمرد الإسلامي بكامل قوته في تسعينات القرن العشرين، فقد ظلوا محرومين، وعرضة للتغلغل من قبل الناشطين الإسلاميين، واستخدمت الحكومة وحدات قوات الأمن المركزي الشمالية للتعامل مع الاضطرابات في الجنوب؛ وذلك لأن الحكومة رأت أن الوحدات المقيمة في الجنوب لا يمكن الاعتماد عليها.

وكان عبد الحليم أبو غزالة -وزير الدفاع- هو أقوى ثاني رجل في مصر بعد الرئيس؛ وذلك بين عامي 1981 و1987؛ إلا أن العلاقة بين الاثنين توتَّرت؛ وذلك إثر امتعاض مبارك من استقلالية وصدارة "عبد الحليم أبو غزالة"، وكان وزير الدفاع يتميز بذلاقة اللسان وسعة الاطِّلاع على أحوال الأمم والبلدان، كما كان يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأدى دورًا رئيسًا في تعزيز المساعدات العسكرية الأميركية لمصر لصالح صناعات الدفاع المصرية، أما علاقاته مع أميركا فقد توترت عندما أثار استياء واشنطن بسبب دور مصر في مشروع الصواريخ الباليستية شبه السرية؛ التي انخرط فيها اثنان من الشركاء المستبعدين؛ وهما: الأرجنتين، والعراق. ولقد تخلَّى عبد الحليم أبو غزالة عن طريقته في نفي الشائعات بأنه كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس، وبصفته وزير الدفاع والإنتاج الحربي، غالبًا ما قدَّم عبد الحليم أبو غزالة معلومات مفصلة عن مفاهيم تهديدات الأمن القومي المصري، كما قدَّم توقعات مستقبلية للجنة الأمن والدفاع القومية في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم؛ فعلى سبيل المثال: ألقى بيانًا شاملًا أمام الحزب الوطني في يوليو/تموز 1986، ناقش فيه التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط وتأثيرها على مصر، كما عرض استراتيجية الدفاع المصرية، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديث القوات المسلحة ولإنشاء قوة ردع ذات كفاءة، ونَظر مبارك إلى طموحات وزير الدفاع وحيويته فيما قدَّمه من احتياجات الأمن القومي المصري للأجانب -خاصة الولايات المتحدة- بعدم ارتياح كبير؛ ذلك أن "مبارك" اشتُهر بحديثه المثير للملل، ولقد عزَّز غباؤه وبطؤه ذلك؛ مما جعل المصريين يطلقون عليه لقب "لافاش كيري"؛ أي البقرة الضاحكة؛ وهو اسم لجبنة فرنسية لا طعم لها، اشتُهرت في مصر في ذلك الوقت، وقد أزاح مبارك أبا غزالة في عام 1987؛ وذلك في محاولة لنزع التسيُّس عن القوات المسلحة، والاستمرار في عملية تمدين العملية السياسية التي بدأها السادات.

في التسعينات من القرن العشرين اهتز استقرار النظام بسبب الاقتصاد المتردي وصعود التطرف السياسي؛ فقد سعى الإسلاميون المسلحون للإطاحة بالنظام السياسي واستبدال دولة دينية به، ولم تكن الحركات الإسلامية العنفية جديدة على مصر؛ ولكنها قادت في ظل مبارك هجومًا واسع النطاق على الدولة، خاصة أنها انتشرت في المناطق الأكثر فقرًا في جنوب البلاد، وقد جعلت الهجمات "الإرهابية" على قطاع السياحة وقمع الحكومة القاسي بعض المراقبين يُعَبِّرون عن شكوكهم بشأن استقرار البلاد، ولم تكن القوات المسلحة منخرطة بشكل كبير في حملة مكافحة "الإرهاب"، وقد كان ذلك مفاجئًا بالنظر إلى مقدار الخطر الذي يفرضه اختراق التطرف لنواحٍ متعددة من البلاد؛ بما في ذلك الأحياء الفقيرة في القاهرة والصعيد، وقد اختلف غياب الجيش بشكل لافت عن الدور المكثف الذي أدَّته القوات المسلحة في الجزائر في الصراع من أجل الحفاظ على النظام السياسي، الذي هيمنت عليه منذ بواكير الستينات من القرن العشرين، وقد أظهرت القوات المسلحة المصرية نفورًا ملحوظًا من التعامل مع الاضطرابات الداخلية، إذ تجلَّى ذلك في ترددها عامي 1977 و1986 في تحويل بنادقها إلى الداخل. وبحلول التسعينات من القرن العشرين، أصبحَ سلك الضباط أكثر بُعدًا عن التسيس وأكثر قربًا من المهنية؛ مما أكَّدَ أن تركيز القوات المسلحة كان على الخارج، وقد انحصر تدخلها في استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في "الإرهاب"، وتدريب وحدات المتطوعين العسكرية ونصحها، وإعانة القوات المحلية من خلال إعارتها القوة الجوية والوحدات الخاصة؛ مثل العسكريين المتطوعين.

وقد اختارت الحكومة شنَّ حملتها ضد التطرف باستخدام المخابرات والأمن، وقوات الأمن المركزي، وقوات الشرطة الوطنية، وقد أنشأت الدولة جهازي أمن ومخابرات قاسيين؛ لم يكن لديهما أي هواجس تؤنِّب الضمير بشأن استخدام وسائل خارج نطاق القضاء في دفاعهما عن النظام، وقد كان اللاعب الرئيس هو المديرية العامة لمباحث أمن الدولة؛ التي جنتْ سوء صيت بسبب وسائلها الوحشية، وشبكتها القوية، وكفاءتها في التنصت من أجل جمع المعلومات؛ وعلى الرغم من وجود الميزانية التي كانت دائمًا في ازدياد، والأعداد الكبيرة في الموظفين، فإن قوات الشرطة وغيرها من القوات شبه العسكرية ظلت تعاني من التجهيز الضعيف، كما كانت بحاجة ماسَّة للتحديث، وإعادة الهيكلة التنظيمية، والتكنولوجيا المتجددة؛ بما في ذلك قواعد بيانات محوسبة، ولم يتلقَّ الضباط المصريون إلا القليل -هذا إن حصل- من التدريب الذي اعتادت جيوش أميركا اللاتينية عليه، باعتباره سياسة أمن قومي داخلية، ولم تفعل مصر شيئًا بشأن تطبيق مناهج تفتقد إلى الحركية في مكافحة "الإرهاب" والتطرف؛ فالتعذيب أو "ضرب المعارضين حتى الموت" كانا وسيلة الدولة، وبالنظر إلى موارد الحكومة الهائلة؛ فقد كان ذلك أسهل بكثير من صياغة استراتيجية أكثر تقدمًا. إن أسباب انهيار استراتيجية المتطرفين العنيفة لا يمكن تحليلها هنا؛ ولكن بحلول عام 1999 كادت الحكومة تهزم المتمردين والمتطرفين.

وفي مطلع القرن الحادي والعشرين ازداد التعثر العام في البلاد لدرجة أن الاحتفالات بذكرى الخمسين لثورة 1952 لم تُخْفِهِ؛ فقد كان عَفَنُ النظام واضحًا للعيان؛ لاسيما لأهل القاهرة؛ وهم أهل الصبر على الدوام؛ وحيث كانت مصر تدخل القرن الحادي والعشرين، كان السوء قد عمَّ، رغم حملات الدعاية الحكومية المكثفة؛ التي كانت ترى أن كل شيء على ما يرام، فقد أحاطت بالبلاد متاعب سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة؛ منها ذلك الشرخ العميق الذي حصل بين أغنياء المصريين، الذين يخالطون السياح الأجانب في ملاعب ريفيرا البحر الأحمر ذات الأبواب المغلقة، وبين الجماهير التي أنهكها الكفاح من أجل مداخيل ضئيلة، ويعيشون في عالم متداعٍ في بيوت تشبه تلك التي صورها شارل ديكنز في رواياته، وعلى الرغم من النمو المرتفع والتحسُّن في البنية التحتية، والتقدم في مجال محو الأمية والصحة؛ فقد كان الاقتصاد بطيئًا ولم يُظْهِر إلا قليلا من علامات التعافي، وكانت الحكومة عاجزة عن تقليص حجم القطاع العام المتضخم، كما كانت الطبقة الوسطى في انحسار، وبحلول عام 2005 كان واضحًا أن المصريين قد ملُّوا.

أما العالم الخارجي فلم يترك مسار الأحداث في ذلك البلد -الذي تثقله المشاكل- دون تدخُّل، وقد تحدث وزير الدفاع محمد سيد طنطاوي مطوَّلًا عن مُهددات الأمن القومي المصري القادمة "من عدة اتجاهات مختلفة"؛ وقد شملت هذه المُهددات إسرائيلَ وإيران والسودان، كما شملت "الإرهاب"، ولم يُجهض اغتيالُ السادات معاهدة السلام مع إسرائيل؛ ولكن إسرائيل ظلَّت مركزية في الوجدان المصري باعتبارها تهديدًا، ولم تصل علاقات إسرائيل بمصر قطُّ مرحلة "الدفء" التي كان يتطلع إليها الإسرائيليون؛ ذلك أن القوات المسلحة المصرية لا تنظرُ إلى إسرائيل نظرة إيجابية، وتركز على الجوانب التي يرون أنها سلبية في سياستها وسلوكها. وعلى عكس "الشارع" فإن القوات المسلحة المصرية لا تتأثر بالمشاعر بقدر ما تتأثر بعدم التكافؤ في القوة؛ على الرغم من أن مصر قد خطت خطوات كبيرة في الخمس عشرة سنة الماضية في تطوير أصولها العسكرية التقليدية، بمساعدة أميركية؛ فإن الذي أقلق سلك الضباط في تسعينات القرن الماضي هو الواقع الذي يشي بأن التراكم العسكري الهائل وبرامج التحديث أدَّت إلى شكوى إسرائيل ومناصريها في الولايات المتحدة ضد ما يدَّعون أنها نيَّات شريرة تقف خلف هذه القدرات، ولا يعني أي قطع ذي بال للمساعدات العسكرية الأميركية لمصر انهيارًا للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وبين مصر وحسب؛ بل قد يؤدي إلى أثر كارثي على علاقات العسكري بالمدني في البلاد. وقد ساد قلقٌ في البيئة الدولية والإقليمية من أن النخبة الحاكمة بدت عاجزة؛ خاصة في وقتٍ تُعَدُّ فيه مصر وسيطًا قويًّا في الشؤون الإقليمية، وقد كان مبارك وسلك الضباط والطبقة الوسطى والمفكرون مستائين جميعهم من اعتماد مصر على الولايات المتحدة؛ الأمر الذي شكَّل مشكلة لبلد عانى من الأنظمة الاستعمارية (مثل بريطانيا)، و"الاستعمار الجديد" (مثل السوفييت)، وكان من المؤذي على نحو خاص، أن الولايات المتحدة منذ اتفاقيات كامب ديفيد عاملت مصر باختلاف عن إسرائيل، التي تلقت دعمًا عسكريًّا أكثر، وكذلك مساعدات اقتصادية دون أي شروط مرفقة، وقد خشيت النخبة المصرية الحاكمة وسلك الضباط من ازدياد الاضطراب في البيئة الإقليمية مع انفجار العنف الإسرائيلي-الفلسطيني في عام 2000 مع بداية انتفاضة الأقصى، التي تلتها الحرب في أفغانستان وعملية تحرير العراق.

وقد استخدم مبارك منظومةً من قوانين الطوارئ لتأمين قبضة قوية على البلد، وقوبل الزعم بأنه كان في داخله ديمقراطيًّا، وأنه كان يمكن أن يقود إلى ازدهار "الربيع المصري"، بالاستهزاء الذي كان يستحقه، وقد أشار تمديد حالة الطوارئ القائمة منذ اغتيال السادات عام 1981، ورفض ترخيص طلبات 12 حزبًا، إلى التردد في السماح بتغيير ذي معنى؛ على أن المصريين اعتادوا سماع ذلك من قبل؛ لهذا -ولو جزئيًّا- ظهرت حركة كفاية في عام 2004، وفي عام 2005 وعد مبارك بتعيين نائب للرئيس؛ ولكنه فشل؛ مما أثار شكًّا كبيرًا في نيته تمكين ابنه ليخلفه، ويدَّعي بعضهم أن الجيش نظر بريبةٍ إلى احتمالية أن تصبح مصر جمهورية وراثية؛ إذ كان الضباط يُبغضون جمال مبارك، وهو رجلٌ لم يسبق له أن أنهى خدمةً عسكرية، وقد اعتبروا خلصاءه من رجال الأعمال المؤثرين منافسًا لنشاطاتهم الاقتصادية المربحة إذا ما تولى السلطة.

ثورة 2011

في 25 من يناير/كانون الثاني 2011 ثار المصريون جميعًا، متأثرين بثورة الياسمين في تونس، وقد كانت ثورة يناير/كانون الثاني عبارة عن حركة اجتماعية بدأت كسلسلة من مظاهرات الشوارع والمسيرات، وأعمال الشغب، والصدامات العنيفة. ولم يكن تاريخ الانتفاضة -وهو يوم الشرطة الوطني- حدثًا عارضًا؛ فالشرطة محل للبغض العام نظرًا إلى فظاظة أفرادها ووحشيتهم؛ إذ كانوا يعدُّون أنصارًا سياسيين لمبارك، وقد شملت المظالمُ الكثيرةُ -القانونية منها والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عانتها الجموع- وحشيةَ الشرطة الاعتيادية، وقوانين الطوارئ، والفساد، وغياب حرية الصحافة، وغياب الانتخابات النزيهة، ونسبة البطالة المرتفعة، وأسعار الغذاء، وقد كانت المطالب محلَّ إصرار، وهي إنهاء النظام القائم، وتعزيز الحرية والعدالة، وحكومة مدنية لديها قدرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وإدارة فعالة لموارد الدولة، وقد كان من الواضح أن "مبارك" أدهشه منحنى الأحداث.

فالثورات نادرة وتحتاج إلى مجموعة من الأحداث تربط فيما بينها عوامل بنيوية "تجتمع معًا" في مرحلة فاصلة من تاريخ البلاد، وفي العادة تكون عنيفة، وتؤدي القوات المسلحة دورًا رئيسًا؛ إمَّا من خلال مجابهة عنيفة ضد الثوار؛ أو البقاء على "الحياد"، وهذا يعني مساندة طرف دون آخر؛ أو التفرق إلى وحدات تناصر الثوار وأخرى تناهضهم؛ أو الالتحاق بالثوار، ويُعَدُّ التصعيد باتجاه استخدام القوة العسكرية النظامية خطرًا على الأنظمة؛ التي عادةً ما تكون واضحة الهشاشة؛ إذ يمكن أن ينقسم الجيش، ويرفض قمع الثوار، أو يعاني من حالات هروب المجندين، وباختصار، فحتى لو حرصت الجماهير على ثورة لا عنفية، فيمكن للأشياء أن تتحول إلى العنف إذا أرخت الدولة العنان لجهازها القسري من أجل مواجهتهم؛ فإذا ما حافظ ذلك الجهاز على تماسكه، فحينئذٍ يمكنه أن يقمع الثورة(13).

وحين اندلعت الثورة في مصر حظرت الحكومة التجول، الذي تحدَّته الجماهير ولم تستطع الأجهزة الأمنية فرضه، وقد عرض النظام بعض التنازلات البسيطة للغاية؛ إذ صرَّح مبارك أنه استمع للجماهير؛ ولكنه أعلن بتعجرف أن الدستور المصري يطالبه بإكمال فترته حتى النهاية، وقد تفهَّمَ الكثير من المصريين أن الانتقال المنتظم قد يحتاج إلى شهور من التجهيز، غير أن دستور 1971 كان قد تم تفصيله للحفاظ على الديكتاتورية التي كان يسعى المعارضون لإنهائها، وقد كانت استراتيجية إنقاذ النظام نموذجية بالنسبة إلى نظام شمولي يقع تحت الضغط؛ وهي القيام ببعض تدابير ليبرالية تجميلية، ولكن عمليتي السير نحو الليبرالية وإرساء الديمقراطية ليستا شيئًا واحدًا، ولم يُرِدِ المصريون تغييرات تجميلية؛ ولأن تحديهم الجماهيري للسلطة كان ناجحًا؛ فقد شجَّع إرادتهم بإزاحة النظام، ومما أساء الرئيس، أن الحشود التي تجمعت في شوارع مصر أثبتت صلابتها، وازداد اعتماد مبارك على خلصائه المقربين، ورئيس المخابرات عمر سليمان، وقائد القوات الجوية أحمد شفيق، وقد أظهر مبارك بعض التغيير بتفويض الصلاحيات لعمر سليمان؛ الذي كان يعاني من الحيرة تمامًا كسيده.

وحين وجد النظام نفسه مدفوعًا إلى الزاوية؛ وذلك حين كانت الشرطة وقوات الأمن المركزي تعاني من العجز في قمع الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير؛ فقد ظهر الجيشُ بوضوح في المشهد السياسي لأول مرة منذ سنين، وأعلن أنه سوف يضمن انتقالًا ديمقراطيًّا وفقًا لخطة دستورية وضع إطارها مبارك؛ ومع ذلك، وعلى عكس التصورات الشائعة، فلم يصطف الجيش إلى جانب المتظاهرين من بداية الثورة، لكن المحتشدين في ميدان التحرير تشاركوا رواية دعم الجيش لهم؛ لأن هذا ما أرادوا أن يصدقوه، وأهم من ذلك، فقد أرادوا أن يرى الجيش نفسه في هذا الضوء.

وقد أمَّلُوا من خلال التعويل على مكانة القوات المسلحة، أن يكون من الصعب على نخبة الجيش اتخاذ موقف حاسم لصالح النظام؛ وذلك على الرغم من انحياز كبار الضباط؛ الذين رأوا في الرئيس مصدر رعاية كريمة، وقد قرر كبار الضباط عدم استخدام الجيش لإخماد الثورة لصالح الوضع القائم، وفي هذه المرحلة الفاصلة، فلابُدَّ أن الجنرالات الكبار أخبروا "مبارك" ألا خيار لديه سوى التنازل؛ وفي 11 من فبراير/شباط، استقال مبارك، وسلَّم السلطة رسميًّا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو هيئة غامضة تتكون من 19 عضوًا من أكبر الضباط، وكان تردد الجيش في إنقاذ النظام من ثورة الشعب العامل الرئيس في سقوط النظام النسبي؛ ولو أن الجيش وقف إلى جانب الرئيس لكانت النتيجة عنيفة، وقد نال الجيش رضا الشعب برفضه إنقاذ النظام، عندما أصبح واضحًا أن استمراره في السلطة كان مستحيلًا دون حمام دم، وقد تعززت هيبة الجيش عندما وعد بدعم الاستقرار ووضع البلاد على طريق الحكم المدني، وكان أن تعهد بتحويل السلطة إلى المدنيين في ستة أشهر، ورفع قوانين الطوارئ، واستعادة نفوذ مصر الإقليمي، والحفاظ على علاقات مثمرة مع شركائها الدوليين الرئيسين. والحق أنه لم يحدث شيءٌ من ذلك.

وبعد فبراير/شباط 2011، دخلت مصر حالة من الالتباس؛ حيث تبين أن المجلس العسكري هيئة غريبة الأطوار على مستوى الكلام والفعل، ففي غضون شهرين من نجاح الثورة، فقدَ الجيش بريقه بعد أن حظي باحترام لفترة طويلة؛ إذ واجه الجنرالات الذين يديرون البلد اتهامات بأنهم كانوا يهددون أحلام الديمقراطية الجديدة بقمعهم المخالفين، وبفشلهم في تقديم المسؤولين السابقين للعدالة، وعلى الرغم من أنه يمكن للديمقراطية أن تعني أشياء مختلفة بحسب من يعتنقها من الناس، فثمة مبادئ معينة لا يمكن المساس بها، وتفترض الديمقراطية التمثيلية بأن كل المواطنين البالغين يتمتعون بمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي تشمل حق اختيار المسؤولين في انتخابات حرة ونزيهة، يُعَبِّر فيها المرء عن نفسه بحرية؛ وذلك من خلال منظمات سياسية مستقلة، بما في ذلك الأحزاب، وله حق الوصول إلى مصادر المعلومات المستقلة، أما الجيش فليس نظامًا ديمقراطيًّا؛ فالجنرالات أكثر اعتيادًا على توجيه الأوامر منهم على محاورة مَنْ هم تحتهم في القيادة، وقد أعلن المجلس العسكري ببساطة إلى المدنيين خطته من أجل انتقال ديمقراطي للسلطة؛ فعيَّن لجنة من ثماني شخصيات قانونية وسياسية من أجل تعديل الدستور؛ كي يضمنوا سير الانتخابات الديمقراطية في خريف 2011، ثم أعلن المجلس بخشوع أنه سوف يترك السلطة إذا استطاع؛ ولكنه كان يحتاج إلى صيانة الاستقرار والنظام حتى يُرَتِّب المدنيون أنفسهم.

ولقد كانت العقبات البنيوية في طريق تحويل مصر بعد عام 2011 كبيرة؛ حيث كان فكُّ الاشتباك بين الجيش وبين التحكم المباشر في السياسة إشكاليًّا؛ إذ كان من الواضح رغبة العسكر في وضع أنفسهم فوق الهيئات السياسية المدنية، حتى بعد أن سلَّموا السلطة؛ فقد أراد المجلس العسكري إدراج "حقه" في التدخل ضمن الدستور، وقد كان على أي نقاش بشأن تطبيق الانتقال الديمقراطي الفعال للسلطة في مصر أن يأخذ في الاعتبار قضية الحفاظ على المصالح الجمعية الرئيسية للجيش؛ وهي:

-

الإمبراطورية الاقتصادية؛ أي النشاطات التجارية العسكرية وصناعات الأسلحة، حتى لو أن بعض هذه النشاطات ليس له معنى في اقتصاد قائم على السوق بشكل عقلاني.

-

علاقات الجيش التسليحية بالولايات المتحدة؛ التي زودت القوات المسلحة المصرية ببعض أكثر الأسلحة تطورًا في العالم.

-

العلاقات القائمة على المعاهدة مع إسرائيل؛ إذ لا رغبة للجيش في إعادة السياسات الراديكالية، سواء كانت عربية أو إسلامية.

كل هذه المصالح مجتمعة تشكِّل "حزمة" من المنافع ليس للجيش استعداد للسماح لأي شخص أن يعبث بها، وقد يفرضُ ظهورُ كيان ديمقراطي ضعيف يفتقر إلى الحكمة والواقعية تهديدًا لهذه المصالح الجمعية؛ التي ترى فيها القيادة العسكرية العليا معادلًا للمصالح الوطنية المصرية "الحقيقية".

ما زال الطريق أمام مصر طويلًا قبل أن تصل إلى سياسة مدنية "محصنة من الانقلاب"، أو مُطَعَّمة ضد التأثير العسكري غير المبرر، ويعتمدُ النوعُ الذي تحتاجه مصر من التحصين ضد الانقلاب على تطبيق إصلاحات شاملة في قطاع الأمن، وهذا بدوره يحتاج إلى مؤسسات سياسية ناضجة تكون أساسًا له، كما يحتاج إلى آليات من أجل إدارة فعالة لعلاقات العسكري بالمدني فيما يتعلق بميزانية الجيش وسياسات الأمن القومي، والعلاقات مع العالم الخارجي، والتعامل مع تهديدات المتطرفين الداخلية للنظام الديمقراطي الوليد، وقد بدأ النقاش بشأن إصلاح قطاع الأمن ودور القوات المسلحة في مصر في نهاية الثمانينات؛ ولكنه وُئدَ في مهده بسبب الهجوم القاسي المضاد؛ الذي تعرض له من الجيش وحلفائه، ولا ينظر سلك الضباط بلطف إلى مثل هذا النقد، ويساورهم الشك بشأن أي فرض للحكم الديمقراطي على الجيش، خاصة فيما يتعلق بنشاطاته الاقتصادية الضخمة والمصالح التجارية(14).

ولم ينجح الجيش نفسه في ضمان الاستقرار في مرحلة ما بعد مبارك، وبعد الثورة أظهرت القاهرة قلة اهتمام بشمال سيناء؛ وتدهور الأمن؛ فساء الوضع في سيناء التي طالما عانت من الفقر على نحو درامي، ويوجد سخط كبير بين بدو سيناء الحانقين على التجاهل الذي طالما كان نصيبهم، وظهرت المجموعات الإسلامية المتطرفة في هذه المنطقة العالقة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كما حصل تدهور خطير في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وهو ما لم يحب أن يراه الضباط البراغماتيون؛ فالهجوم على السفارة الإسرائيلية في القاهرة من مشاغبي كرة القدم وغيرهم كان بمثابة تهديد لمصلحة الجيش في الحفاظ على علاقة مستقرة مع الجارة البغيضة، وقد كان هجوم أولئك المشاغبين، فيما يبدو، ردة فعل على موت خمسة من رجال شرطة الحدود المصرية على يد الجنود الإسرائيليين المتحفزين لإطلاق النار في العادة، ولم تكن مصر في وضعٍ يسمح لها باتخاذ موقف معادٍ لإسرائيل؛ إذ إن القوات المسلحة المصرية ما زالت عاجزة عن مجاراة إسرائيل في الحرب التقليدية؛ فالحرب الحديثة حربٌ متداخلة، يفهمها الإسرائيليون أكثر من المصريين، فتبادل المعلومات على مستوى الأجهزة المتعددة في مصر ليس متقدمًا بما يكفي.

ومع ذلك، فقد تبين أن أكثر مسبب للقلق لدى الجيش هو التيار الإسلامي السائد، فقد قلقَ الجيشُ عندما اكتسحت الأحزاب الإسلامية، بما فيها حزب الحرية والعدالة الإخواني، الانتخابات التشريعية 2011/2012، وعندما تم انتخاب رئيس إسلامي، وهو محمد مرسي، وتم تسليمه الرئاسة في منتصف 2012، وكي تخفف الحكومة الإخوانية من تهديد الجيش لسلطتها؛ فقد أقالت الضباط الكبار، وعيَّنت رجالًا من طراز عبد الفتاح السيسي في المواقع المهمَّة، وغضَّت الطرف عن رغبة الجيش في الاحتفاظ بميزانيته وإمبراطوريته الاقتصادية بعيدًا عن التدقيق العام أو الرقابة؛ بل إنها أيدت ذلك(15). ولم يثق كلٌّ من العلمانيين والاشتراكيين والليبراليين ومؤيدي الكرة العنيفين، والأقباط -الذين اشترك كثيرٌ منهم في الاحتجاجات التي أدَّت إلى إسقاط مبارك في 2011- في الإخوان، وكانت لديهم خشية من أن ثورة 2011 كانت مهدَّدة؛ فقد خشيت كثيرٌ من المجموعات أسلمة الدولة. وفي ظِلِّ محمد مرسي تَدَهْوَرَ الوضع الأمني، وأظهر مرسي احتشامًا تجاه هجمات الإسلاميين المتطرفين على الأقباط، وعنف الشارع المنتشر، والاضطراب المتنامي في سيناء؛ بل قد ازدادت البنية التحتية والخدمات تدهورًا؛ حيث أصبح انقطاع الكهرباء وشُحُّ الوقود نصيب الشعب اليومي(16).

وقد زوَّدت الاحتجاجات ضد مرسي والحكومة الإسلامية، في يونيو/حزيران 2013، الجيش بالفرصة لتولي السلطة مرة أخرى؛ فعاد الجيش من خلال إدارة مؤقتة؛ ومن ثَمَّ في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليسيطر على السياسة المصرية. وفي مقابلة مع صحفي أميركي، برَّرَ السيسي الإزاحة العسكرية لمرسي بالقول: إن ذلك الرئيس "لم يكن رئيسًا لكل المصريين؛ ولكنه رئيس يمثل أتباعه ومؤيديه"(17). وأضاف السيسي: إن "مرسي" شخصية استقطابية؛ كان يمكن أن تقود سياساته مصر إلى حرب أهلية لولا تدخل الجيش. ولم يكن السيسي بعيدًا عن الصواب بشأن عجز الإخوان عن التواؤم مع السياسة التعددية؛ ولكنه لم يكن ليقول الشيء نفسه عن الجيش بالطبع؛ فقد ناصر الجيش السلطات وقمع الإسلاميين بشدة؛ إذ تم إعلان الإخوان جماعة إرهابية ومُنِعَت من ممارسة السياسة؛ ولكنها واصلت الاحتجاج ضد النظام، وانخرط أعضاؤها الأكثر راديكالية في أعمال عنف بشكل منتظم، وقد ألَّفت حكومة السيسي رواية يظهر فيها الجيش بأنه حامي الأمة ضد العدو الإسلامي؛ ولكنه لم يشكِّل بديلًا أو أيديولوجية إيجابية؛ فقد حصل الإخوان وحلفاؤهم السياسيون على القبول العام بنسبة مهمَّة من الناخبين في انتخابات 2011/2012؛ فكثير من غير الإسلاميين ممن أيدوا تدخل الجيش في 2013 يَنْفَضُّون باطِّراد عن النظام؛ حيث أصبح "الهوس بالسيسي" مصدرًا للضيق.

وتُصَوِّر حكومةُ السيسي نفسها على أنها القوة الموازية للحركات الإسلامية المسلحة، ليس في مصر وحسب؛ وإنما في المنطقة؛ حيث سبَّب المتطرفون الإسلاميون العنيفون ورفقاؤهم من القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية اضطرابات إقليمية، وشكَّلوا خطرًا أمنيًّا للدول الإقليمية وللغرب؛ ومن هنا قدَّمت مصر نفسها بأنها على الخط الأمامي في الحرب على الإرهاب، واستأنفت علاقاتها الأمنية الوثيقة مع إسرائيل، وفي حالات الطوارئ، فإنه على الديمقراطية أن تتراجع إلى المقعد الخلفي، وقد التقت هذه النظرة مع القوى الخارجية؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، رغم الاستياء الظاهر في معسول كلامهم من تدخل الجيش في العملية الديمقراطية بالانقلاب على مرسي.

ولن تفقد حكومة السيسي التي يدعمها الجيش السلطة في أي وقت قريب؛ فالإخوان المسلمون تحت الحصار، ويعانون من سوء التنظيم؛ ولكن الوضع في سيناء، حيث ترسخت جذور عدد من المجموعات الإسلامية مسلحة، يشكلُ تهديدًا للأمن القومي؛ الأمر الذي تتعامل معه مصر من خلال استخدام الوسائل التقليدية العنيفة؛ ولكن الوضع هناك لا يهدد مراكز السلطة في القاهرة. ومع ذلك، فإن الوضع صعب لدرجة أنه أدى إلى اهتزازات كبيرة في قيادة العمليات ضد "الإرهابيين" في سيناء في إبريل/نيسان 2015.

إن المعارضة غير الإسلامية مفكَّكة، وتفتقر إلى الرؤية الوطنية أو برامج التغيير، وقد أعلنت الحكومة مشاريع وطنية كبيرة من أجل النهوض بالاقتصاد المتعثر؛ ومن هذه المشاريع: قناة السويس الجديدة، وخُطط لعاصمة جديدة، وتحديثات كبيرة في البنية التحتية. ولقد اعتاد المصريون على تاريخ للدولة التي تعلن عن مشاريع وطنية جليلة صُمِّمت لتحسين هيبة الحاكم غير أنها هزلية. وبالتأكيد، فثمة عددٌ كبير من الحالمين الذي يريدون أن يروا الحكومة التي يحكمها الجيش تسير في طريق النجاح؛ ولكنهم يحلمون أيضًا بأن تضع الأمة على طريق الاستقرار والسياسة التعددية، ويعتمد ذلك على قدرة الجيش في تطوير رؤية لخلاص مصر، أكثر من الاستمرار في المنهج الحالي؛ حيث يتصرف "كعامل إطفاء" يتعامل مع أزمة اعتيادية، ويأمل في الأفضل.

وعلى مدار الـ 185 عامًا الماضية كان الهاجس الرئيس للجيش هو طبيعة العلاقة بينه وبين المؤسسة المدنية الحاكمة، والعزم على إصلاح وتحديث الجيش من أجل الدفاع عن البلاد ضد أعدائها، والحفاظ على هيبة مصر وقوتها في العالم العربي، ولقد كان هذان المسعيان في توتُّرٍ مع بعضهما البعض؛ وذلك بسبب عجز النخبة الحاكمة عن ضمان عدم تدخل الجيش في العملية السياسية؛ فعلى سبيل المثال: كانت محاولة عبد الناصر ضبط قوة الجنرال عبد الحكيم عامر السياسية وما صاحبها من محسوبية على حساب قدرة الرئيس في دفع الجيش نحو مسار الإصلاح والتحديث لأغراض الأمن القومي. ولا تزال علاقة العسكري بالمدني مضطربة في عهد السيسي؛ فقد أطاح بمرسي، الرئيس المدني؛ ومن ثَمَّ انتُخبَ رئيسًا على الرغم من أنه ترك منصبه كضابط؛ غير أن الأشياء بقَدْرِ ما تتغير، بقَدْرِ ما تظل كما هي. وتبدو السلطوية متجذرة في السياسة المصرية؛ سواء في ظل رئيس مدني لم يدم حكمه طويلًا أدَّت به ميوله التسلطية إلى المتاعب، أو في ظل الضباط المرتدين زيًّا مدنيًّا؛ أي أولئك الذين استبدلوا ببزاتهم العسكرية البزات المدنية.

__________________________________

المؤلف: أحمد هاشم: أستاذ مشارك في الدراسات الإستراتيجية ونائب منسق برنامج الدراسات العسكرية بكلية راجاراتينام للدراسات الدولية بماليزيا.

المترجم: محمود محمد الحرثاني: محاضر الدراسات الثقافية والترجمة بجامعة الأقصى، غزة، فلسطين، أنهى الدكتوراه في الدراسات الثقافية المتداخلة (Intercultural Studies Translation and) من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، يكتب في الشأن السياسي الدولي، من أعماله: تأليف كتاب "يوتوبيا التعايش: الدولة الواحدة الحال والمآل"، نشر مركز الجزيرة للدراسات، 2014، وأصدر ترجمة عربية لكتاب "ابن الجنرال" (The General's Son)، للكاتب الإسرائيلي الأميركي ميكو بيليد، الترجمة من إصدارات الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت 2014، وترجم العديد من المقالات في الشأن السياسي والدولي.

الهوامش والمصادر

(1) يستخدم مصطلح "الجيش" في هذه الدراسة بشكل عام ليشير إلى الجيش المصري بأكمله. والحقيقة المعروفة أن الجيش يُعرف أيضًا باسم القوات البرية، أكثر من القوات الجوية أو البحرية، وكانت هي الخدمة المهيمِنة ومؤسسة رئيسية في التدخل في العمليات السياسية.

(2) Bernard Vernier, “L’evolution du regime militaire en Egypte,” Revue francaise de science politique, No.3 (1963), p. 602.

(3) Anthony McDermott, Egypt From Nasser to Mubarak: A Flawed Revolution, London: Croom Helm, 1988, pp.150-151.

(4) W. H. Besant, “The Early Days of the Egyptian Army, 1883-1892,” Journal of the Royal African Society, Vol.33, No.131 (April 1934), p.

(5) P.J. Vatikiotis, The Egyptian Army in Politics: Pattern for New Nations? Westport, CT: Greenwood Press, 1975, p.21,44.

(6) Joseph Kechichian and Jeanne Nazimek, “Challenges to the Military in Egypt,” Middle East Policy Council, (September 1997), http://www.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/challenges-military-egypt?

(7) لوصف مفصل عن سياسية حركة الضباط الأحرار، انظر:

Joel Gordon, Nasser’s Blessed Movement: Egypt’s Free Officers and the July Revolution, Cairo: American University Press, 1996.

(8) لمزيد من التفاصيل عن الصراعات البيزنطية بين مراكز القوى المختلفة التي تلت موت جمال عبد الناصر، انظر:

Kirk Beattie, Egypt During the Sadat Years, London: Palgrave, 2000, pp.38-72.

(9) See Florence Gaub, “Arab armies: agents of change? Before and After 2011,” European Union Institute for Security Studies, Chaillot Paper No.131 (March 2014), p. 24.

(10) وكان انخراط الجيش المصري في الاقتصاد المصري، مع أن النسبة المئوية المفترضة للجيش في السيطرة عليه في الاقتصاد متنازع عليها إلى حدٍّ كبير، مختلفًا بدرجة كبيرة عن المشاريع الإنتاجية للأسلحة العسكرية، التي عرفت تاريخًا طويلًا من الاضطرابات.

(11) إن ما كُتِب عن الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري كثير جدًّا؛ ولكنه لا يعدو أن يكون "كلام جرائد"؛ حيث إن ذلك مجال لا يسمح الجيش بوضوح بتفحصه، بالإضافة إلى أننا لا نعرف حجم نصيب الجيش من الاقتصاد المدني، وهذا هو سبب تراوح الأرقام ما بين 5% إلى 40% كحدٍّ أقصى من الاقتصاد؛ ولتفاصيل أكثر حول ما تضمنه هذا الموضوع؛ انظر:

Abigail Hauslohner, “Egypt’s military expands its control of the country’s economy,” Washington Post, March 16, 2014, http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egyptian-military Heba Saleh, “Egyptian army’s role expands as it gives land for homes,” Financial Times, March 23, 2014; “Misr: al-jaysh yutahakam fi imberatoriyah iktisadiyah dakhma” (Egypt: the army runs a powerful economic empire), British Broadcasting Service – Arabic, June 23, 2012; Dahlia Kholaif, “The Egyptian army’s economic juggernaut,” Al Jazeera, August 05, 2013.

(12) Yezid Sayigh, Above the State: The Officers’ Republic in Egypt, Carnegie Papers, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, D.C, (August 2012), p.5.

(13) لمناقشة مستفيضة لنظرية دور الجيش في الثورة، انظر:

Katharine Chorley, Armies and the Art of Revolution, Boston Beacon Press, 1973.

(14) لبحث متقن عن تفاعل الجيش الفوري مع العملية السياسية بعد سقوط مبارك، انظر:

Philippe Droz-Vincent, “Prospects for ‘Democratic Control of the Armed Forces?”: Comparative Insights and Lessons for the Arab World in Transition,” Armed Forces and Society, Vol.40, No.4 (2014), pp.711-712.

(15) See Zeinab Abul-Magd, “The Egyptian Military in politics and economics: Recent history and current transition status,” CMI Insight, No.2 (October 2013), p.3.

(16) Silvia Colombo and Azzura Meringolo, “Egypt: Back to Square One?” Istituto Affari Internazionali, Working Paper No.13 (July 2013), p. 5.

(17) Lally Weymouth, “Rare Interview with Egyptian Gen. Abdel Fatah al-Sissi,” Washington Post, August 03, 2013, http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/rare-interview-with-egyptian-gen-abdel-fatah-al-sissi/2013/08/03/a77eb37c-fbc4-11e2-a369-d1954abcb7e3_story.html