تعد النزاعات والصراعات الحدودية في إفريقيا إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجهها الدول الإفريقية، خاصة في المناطق الغنية بالموارد، فغالبًا ما تكون الخلافات حول تنازع الملكية بين الدول، أو لأجل السيطرة على الموارد الطبيعية مثل النفط والمياه والأراضي الخصبة(1). هناك نحو 100 نزاع حدودي مفتوح بين البلدان الإفريقية(2)، تشمل القائمة معظم الدول الإفريقية، خاصة الدول الساحلية، ومن بينها 16 دولة غير ساحلية، يبلغ إجمالي طول الحدود المتنازع عليها نحو 170 ألف كيلو متر، وتشمل 109 مناطق برية و73 منطقة بحرية(3)، تم ترسيم 35٪ فقط من الحدود في إفريقيا أي إن ما يقرب من 110 آلاف كيلومتر من الحدود لم يتم تحديدها ورسمها بشكل معتمد ودقيق على الأرض بين الدول الإفريقية حتى عام 2020(4). تؤكد تلك الإحصائيات حجم التوترات السياسية داخل القارة الإفريقية، وقد اعتُمدت تلك الحدود في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لمنظمة الوحدة الإفريقية، سنة 1964، في القاهرة مستندة على الحدود التي رسمتها الدول الاستعمارية والمعاهدات التي وقعتها فيما بينها(5)، وذلك بالتزامن مع حركات الاستقلال لعدد كبير من الدول الإفريقية. أي إن الدول الإفريقية لم تستطع حل مشكلة ترسيم الحدود فيما بينها خلال العقود الستة الماضية.

جذور المشكلة: الاستعمار وترسيم الحدود في القارة الإفريقية

يعد الاستعمار أهم الأسباب الجذرية لمعظم النزاعات الحدودية(6)؛ حيث تعمدت الدول الأوروبية الاستعمارية ترسيم الحدود وتوقيع معاهدات وفق منظور تنافسي فيما بينها لم يشارك فيه قادة أو أطراف محليون إلا بشكل صوري في بعض الاستثناءات، بل إن بعض الدول والمناطق الجغرافية سُميت على اسم المستكشف وفُرض اسمها من قبل الدول الاستعمارية(7). رُسِمَت الحدود بشكل معاكس لانتشار القبائل والسكان في القارة(8)؛ ما تسبب في مشكلات بين المجتمع والدول المستعمرة لرفض القبائل والسكان لتلك المعاهدات والسياسات وهو ما ردت عليه القوى الاستعمارية بالمجازر وحملات الإبادة الجماعية(9). وقد تعمقت تلك النزاعات لاحقًا وتبلورت مع استقلال الدول الإفريقية لتأخذ طابعًا ذا نزعة قومية.

تعود أسباب هذه النزاعات لنهايات القرن الثامن العشر مع عزم القوى الاستعمارية الكبرى ترسيم حدود نفوذها، وذلك في مؤتمر برلين 1884-1885، وهو المؤتمر الذي أضفى الشرعية على تقسيم إفريقيا. بدأ المؤتمر الانعقاد بدعوة من المستشار الألماني، أوتو فون بسمارك، بهدف الترويج للتجارة الحرة غرب إفريقيا لكنها تحولت لاحقًا إلى نطاق نفوذ بين القوى الاستعمارية لتقسم إفريقيا وفق المصالح الاقتصادية والإستراتيجيات العسكرية لكل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال ومن خلفهم هولندا وإسبانيا.(10)

كان تقسيم إفريقيا وترسيم حدودها بين القوى الاستعمارية يفتقد للمعرفة بالجغرافيا والتاريخ والتركيبة السكانية والعرقية والدينية وطبيعة التقاليد والأعراف المتبعة. وكان الدافع المحرك للتقسيم هو التنافس على الموارد والمواقع الإستراتيجية.(11) أحد تجليات هذا الجهل المركب بالجغرافيا والمجتمع الإفريقي هو ما صرَّح به رئيس الوزراء البريطاني، اللورد سالزبوري، في عام 1890، "كنا نتنازل عن الجبال والأنهار والبحيرات لبعضنا البعض، ولم يعوقها سوى العائق الصغير المتمثل في أننا لم نعرف أبدًا مكان الجبال والأنهار والبحيرات".(12) وهو تصريح لا ينم فقط عن جهل، لكنه تصريح يستبطن نظرة عنصرية وتحقيرية للسكان والقبائل؛ حيث كان ينظر الأوروبيون للأفارقة باعتبارهم "عبيدًا" يمكن استغلالهم والاستفادة منهم لتنمية مصالحهم الاقتصادية سواء داخل القارة أو خارجها.

ومع تنامي المعرفة بالجغرافيا والسكان عملت القوى الاستعمارية على توظيف معرفتها التي اكتسبتها في صناعة الأزمات لتحقيق مكاسبها؛ حيث تعاملت بشكل تفضيلي مع بعض القادة الأفارقة ورؤساء القبائل من أجل الاستحواذ على الأراضي والموارد وبناء الحدود بالترهيب أو الترغيب. وصمَّم المستعمرون خرائط إقليمية دون تقديم أي إخطار للقادة الأفارقة المحليين، وعقدوا معاهدات فيما بينهم لتجنب التنافس على الموارد وحل للخلافات التي قد تنشأ بينهم دون اعتبار للمجتمع الإفريقي،(13) وهو ما أسهم في تحول نمط التنافس على استغلال وسرقة الموارد الإفريقية إلى عملية شراكة منظمة بين القوى الكبرى ضحيتها المجتمعات والدول الإفريقية.

حدود العنف: الخريطة الإثنية والحدود "الوطنية"

في دراسة استقصائية أُجريت في 17 دولة إفريقية بين عامي 2002 و2003، قال نحو 42٪ من المشاركين في الاستبيان: إن النزاعات الحدودية هي السبب الأعلى للصراعات في إفريقيا.(14) وقد بلغ عدد القتلى أكثر من 171 ألف قتيل بين عامي 1997 وحتى 2021 لأحداث العنف التي وقعت في منطقة شمال وغرب إفريقيا تشمل حدود ليبيا وتشاد والكاميرون وحتى سواحل غرب إفريقيا فقط.(15) وهي المنطقة التي تعاني دولها من حدود طويلة خارج حدود قدرتها على تأمينها. كما تسبب الصراع الدائر في المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقتل ما يقرب من ستة ملايين شخص منذ عام،(16)1996 وهي المنطقة التي يوجد بها العديد من الجماعات العرقية المسلحة والمدعومة من بعض الدول المجاورة والقوى الكبرى. كما قتل نحو 300 ألف شخص وهجر 2.5 مليون بسبب الصراع في دارفور الذي بدأ عام 2003 عندما هاجمت حركة تحرير السودان القوات العسكرية السودانية في مطار الفاشر بشمال دارفور،(17) ويعد إقليم دارفور من الأقاليم التي تمثل نموذجًا على أن ترسيم الحدود لا يتناسب مع طبيعة نشاط السكان والقبائل التي تنتشر في الإقليم متجاوزة الحدود السودانية-التشادية. العنصر المشترك في هذه الصراعات وغيرها هو الحدود المرسومة بشكل لا يتناسب مع التركيبة الاجتماعية.

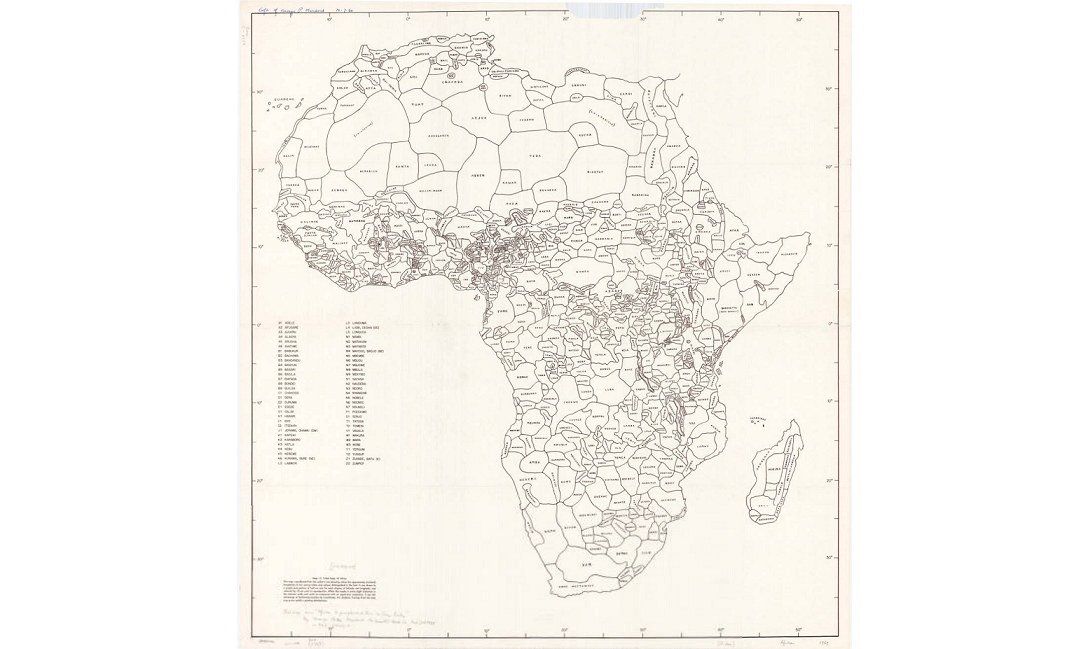

رسم عالم الأنثروبولوجيا الأميركي، جورج بيتر موردوك، في عام 1959، خريطة لإفريقيا تُظهر التقسيمات العرقية واللغوية فوق الحدود الوطنية التي رسمتها القوى الاستعمارية، بلغ عدد المناطق نحو 843 منطقة (انظر الخريطة 1)(18). لم يشمل هذا التقسيم نحو ثماني مناطق صحراوية التي كان ينظر لها وقت الاستعمار أنها مناطق غير مسكونة، وهي تعد مناطق غير مأهولة تسكنها مجموعات صغيرة بخلاف العديد من الجزر كجزر القمر وكذلك جزيرة ماديرا التي لا تزال محتلة من قبل البرتغال. كما يمكن تقسيم المناطق الإثنية التي رسمها موردوك بين سبع إلى ثماني لغات رئيسة، 357 مجموعة إثنية من أصل 843 حددها موردوك تتواجد في أكثر من دولة متجاوزة الحدود "الوطنية" التي رسمها الاستعمار وهو ما يمثل 42.3٪ من إجمالي الإثنيات التي شملت الدراسة. ومع ذلك يمكن خفض هذه النسبة إلى 27.7٪ والتي يوجد بها انقسامات كبيرة وجوهرية، والتي تشمل 229 مجموعة إثنية من إجمالي المجموعات الإثنية التي شملت الدراسة.(19)

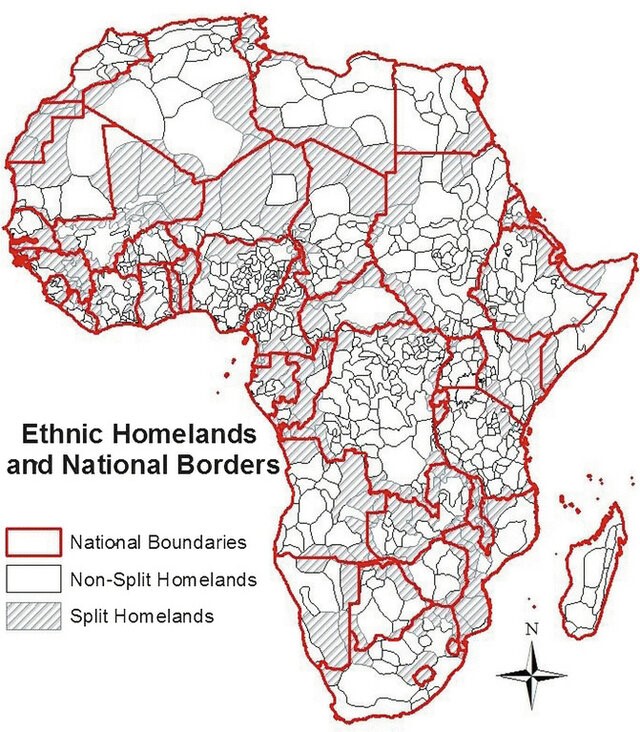

عند وضع الحدود "الوطنية" التي رسمتها القوى الاستعمارية فوق الخريطة الإثنية التي رسمها موردوك،(20) (انظر الخريطة 2) (21)سنجد 13 مجموعة إثنية تسكن في مناطق تتجاوز حدود أربع دول، و61 مجموعة إثنية تسكن في مناطق تتجاوز حدود ثلاث دول، و148 مجموعة إثنية تسكن في مناطق تتجاوز حدود دولتين، وهذا لا يشمل المنطقة الصحراوية التي تغطي الصحراء الغربية لمصر وحتى المناطق الصحراوية في شرق ليبيا، وكذلك المنطقة الصحراوية التي توجد بين الحدود الجنوبية للجزائر مع شمال مالي وشمال شرق موريتانيا.

تلك البيانات والمعلومات تعطي مؤشرات على أن الحدود "الوطنية" التي رسمتها القوى الاستعمارية هي حدود غير معبِّرة أو مناسبة للتركيبة المجتمعية والقبلية في إفريقيا، وتعد عاملًا أساسيًّا في توليد الصراعات والأزمات داخل إفريقيا، سواء كانت بدافع عرقي، أو ديني، أو وطني قومي، أو حتى اقتصادي.

أنماط الصراع الحدودية في إفريقيا

يمكن تقسيم النزاعات والصراعات الحدودية في إفريقيا إلى ثلاثة أنماط رئيسية، النمط الأول يكون بين الدول الإفريقية؛ حيث تتصارع الدولة ككيان ضد دولة أخرى. على سبيل المثال النزاع الحدودي بين مالاوي وتنزانيا حول بحيرة نياسا، فترسيم حدود البحيرة يستند على توقيع معاهدة هليغولاند (Heligoland) ، في الأول من يوليو/تموز 1890، بين قوتين استعماريتين، هما ألمانيا ممثلة عن تنزانيا وبريطانيا ممثلة عن مالاوي(22)، كذلك الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول حقوق استخدام المياه وبناء السدود (23).

أما النمط الثاني والثالث فهو نمط هجين يكون الصراع فيه بين دولة من جهة وقبيلة أو مجموعة عرقية أو مع مجموعات مسلحة من جهة أخرى، أو يكون الصراع بين مجموعة من القبائل والمجموعات المسلحة بغض النظر عن انتمائها العرقي أو الديني. ففي النمط الثاني والثالث يكون الصراع معقدًا ومركبًا تلعب فيه كل جهة سواء كانت دولة أو مجموعة عرقية أو مسلحة دورًا في الصراع، وهو السمة الأكثر شيوعًا في إفريقيا. أما العامل الدولي فتختلف نسبة تدخله من صراع لآخر بحسب الأهمية الإستراتيجية للموقع الجغرافي وحجم الموارد الطبيعية.

أحد الأمثلة على النمط الثاني والثالث هو ما يحدث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديدًا في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري، وهما مقاطعتان من أصل خمس مقاطعات تشكل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ذات الكثافة السكانية العالية، وهي تعد من أكثر المقاطعات الغنية بالموارد الطبيعية بما في ذلك الذهب والكولتان والماس وحجر القصدير والتورمالين بجانب أنها أرض خصبة. وهو قتال تعود جذوره لتسعينات القرن الماضي. وتتواجد عشرات المجموعات المقاتلة التي تشتهر باسم -ماي ماي- (Mayi-Mayi) . بعض هذه المجموعات استُغلَّت ووُظِّفت من قبل رواندا وبوروندي وأوغندا وغيرها لتعزيز نفوذها ووضع يدها على الموارد الطبيعية. أهم المجموعات من حيث القدرة العسكرية والعملياتية هي قوات الحلفاء الديمقراطية -الجيش الوطني لتحرير أوغندا (ADF-NALU) - وهي مجموعة معارضة نشأت في التسعينات لمحاربة الحكومة الأوغندية، وكذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR) التي تضم عناصر من الجيش الرواندي السابق واللاجئين الهوتو الروانديين المعارضين للحكومة الحالية.(24)كما توجد قوات كوبراتيفا لتنمية الكونغو وهي مجموعة عرقية مسلحة تعرف باسم (CODECO) ، كما تتحمل القوات الحكومية الكونغولية المسؤولية في سوء إدارتها للصراع والموارد مع السكان والقبائل التي تعيش هناك، ويرمز لتلك القوات بـ (FARDC) وهي خليط بين الجيش النظامي ومجموعات أقرب للميليشيا.(25)

كما يعمل العديد من الدول والشركات الكبرى على تأجيج الصراع وشن حرب بالوكالة لشراء المعادن النفيسة بأسعار زهيدة من أجل مصالحها الاقتصادية. ويعد هذا الصراع أحد الصراعات المعقدة التي تمثل نموذجًا ومثالًا على النمط الهجين الذي يجمع بين النمط الثاني والثالث في آن واحد حيث تتداخل الجماعات غير النظامية والحكومات وقبائل وأعراق متعددة في الصراع بدوافع مختلفة. وهناك العديد من الأمثلة كالصراع الدائر في المناطق الحدودية في غرب الصومال مع كينيا وإثيوبيا؛ حيث تعمل القبيلة على تشكيل مجموعات مسلحة من بين أعضائها كرد فعل على انعدام الأمن من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين أفرادها من الاعتداءات الخارجية أو من التعدي على ممتلكاتها ومصالحها.(26)

أما فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية في الصراعات المحلية فهي عديدة ولا تحصى، لكن أحد أهم الأمثلة على التدخلات الخارجية هو ما قامت به إسرائيل في الحرب السودانية بدعم الحركات المتمردة في جنوب السودان سياسيًّا وعسكريًّا وأمنيًّا بهدف محاربة الحكومة المركزية في الخرطوم لتقسيم السودان لدولتين. وهو ما تحدث عنه رئيس جهاز "الموساد" في الستينات والسبعينات، الجنرال ديفيد بن عوزيئيل، في كتابه الصادر مؤخرًا؛ حيث شارك في إنشاء أول جيش للمتمردين في جنوب السودان لتفكيك وحدة السودان.(27)

أزمة السيادة والحدود والدولة الوطنية

أزمة الحدود والصراعات الناتجة عن ترسيم الحدود تدور حول مفهوم السيادة وتنازع الملكية والنفوذ على الأرض بين الأطراف المتنافسة أو المتصارعة، سواء كانت دولة أو قبيلة أو مجموعة مسلحة. فالقبائل كانت تدير شؤونها الخاصة، وكذلك الموارد التي تقع ضمن حيز تواجدها وانتشارها؛ حيث تمارس القبيلة سلطة على الأراضي التي تعيش عليها. من خلال هذه السيادة التي كان معترفًا بها بين القبائل والقرى والمدن في حيز إقليمها في إفريقيا كانت تدار العلاقات والتجارة والموارد فيما بينها بشكل تشاركي أو تنافسي، على سبيل المثال كانت يحدث تبادل منافع بين قبائل تتواجد في طرق التجارة مع قبائل تتواجد على أراض خصبة. بالتأكيد لم تكن جميعها علاقات إيجابية، بل كان يوجد صراعات وتنافس أيضًا، لكن ترسيم الحدود "الوطنية" من قبل الدول الاستعمارية أخذ يصنع واقعًا جديدًا، تشكلت معه خريطة صراعات أكثر حدية.

فالدول الوطنية أو القومية عملت على احتكار القوة والقضاء وتنظيم التجارة وإدارة الموارد بشكل شبه منفرد محليًّا وبدعم من الدول الاستعمارية وشركاتها؛ وهو ما ولَّد نزاعات بين مختلف الأطراف داخل المناطق المتنازع حول شرعية مركزية الدولة في احتكار وظائف كانت تدار مجتمعيًّا. فترسيم الحدود "الوطنية" صنع سلطات مركزية، عملت تلك السلطات على سحب السيادة من القبائل والمدن التي كانت تتسم بعدم المركزية، كما أسهمت الحدود الداخلية التي رسمتها قوى الاستعمار داخل الدولة الوطنية في حبس المكونات المجتمعية وتقييد حركتها والأهم في تشكيل نمط العلاقة بين الدولة والمجتمع(28).

وعملت الدول الاستعمارية على تصنيع قوميات مرتبطة بالحدود لصناعة واقع مختلف، ورسخت قناعات عند بعض النخب الحاكمة أن الهوية القبلية والإثنية هي عامل يعوق التقدم والتطور فهاجم بعض تلك النخب منظومة القبيلة وصرح بأهمية تدمير تقاليدها وأعرافها(29) .

أنشأت قوى الاستعمار حكومات مركزية وظيفية ومولتها وسلَّحتها لتصبح دولًا وظيفية تؤمِّن مصالحها السياسية والاقتصادية. لذلك كانت إفريقيا أكثر الدول التي عانت من الانقلابات العسكرية والاقتتال والاستبداد. فوفقًا للبيانات التي جمعها باول وتين، وقع انقلاب واحد على الأقل في 45 دولة من أصل 54 دولة منذ عام 1950. كان العدد الأكبر من الانقلابات الناجحة في إفريقيا خلال الحرب الباردة بين عامي 1946 و1991. وقد تصدرت إفريقيا عدد محاولات الانقلاب بالمقارنة مع القارات الأخرى التي بلغ عددها 214 محاولة انقلاب بينها 106 محاولات ناجحة.(30)

واستخدمت القوى الاستعمارية الأوروبية سياسات "فرق تسد" و"الحكم المباشر" و"الاستيعاب" للحفاظ على مصالحها، وهو ما أسهم في فقدان الأعراف الاجتماعية والهوية والنظام الاجتماعي لعدد من المجتمعات الإفريقية.(31)كما عملت أيضًا على تغليب ثقافة لمجموعة إثنية على مجموعات أخرى باستخدام القوة، وهو ما جعل العديد من القبائل والمجموعات الإثنية في إفريقيا تشعر بأن هويتها وثقافتها وتاريخها ودينها موضع تهديد. وهو ما جعلها تتدافع لاستخدام العنف كرد فعل للحفاظ على ثقافتها، وهويتها، وسيادتها، ودينها. بل وفوق هذا، عملت كل من بريطانيا وفرنسا على فرض لغتيهما بالقوة وعلى قمع الثقافة واللغة المحلية من خلال تثقيف المجتمع والنخب بأن هذا هو طريق التقدم.(32) وحرصت قوى الاستعمار على صناعة الإيمان بدونية ثقافة المجتمعات الإفريقية بالمقارنة مع المجتمعات الغربية من أجل تطبيعها وفرضها.(33)

فمن وجهة نظر نموذج الدولة الغربية، تستلزم التجربة الإفريقية التقدم في التكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، والاتجاه نحو دولة نيو-ليبرالية. وفي الحقيقة، هذه النظرة تسعى إلى توظيف الدول الإفريقية ضمن عجلة الاقتصاد الغربي وقولبته على السوق العالمي، ولا يهدف النموذج الغربي المفروض على إفريقيا إلى تحقيق تنمية أو تلبية احتياجات المواطن الإفريقي.(34)

التنافس الدولي بين القوى الكبرى باتباع سياسات أمنية وعسكرية هجينة

لم يكن خروج قوات احتلال الدول الاستعمارية وغلق قواعدها العسكرية في العديد من الدول الإفريقية نهاية المأساة والأزمة، بل دخلت الدول الإفريقية مرحلة جديدة من المعاناة نتيجة تنافس القوى الكبرى الاستعمارية وغير الاستعمارية على الموارد الطبيعية بالرغم من حصول الدول الإفريقية على استقلالها. اتبعت القوى الاستعمارية السابقة سياسات جديدة تهدف إلى الحفاظ على مصالحها ونفوذها، فقامت بتصدير السلاح وإرسال الشركات شبه العسكرية والأمنية الخاصة ودعمت الجماعات المسلحة سواء المتمردة المعارضة أو المرتزقة. تلك المسارات لم تكن عشوائية أو ارتجالية، بل جاءت في شكل سياسة منظمة لتكبح بها تقدم القوى الصاعدة الأخرى على وجه الخصوص الصين وروسيا.

هذا التغير جاء متأثرًا بانخفاض قدراتها المالية والعسكرية نتيجة الحرب العالمية الأولى والثانية. ولم يكن بهدف العدول عن سياساتها الاستعمارية. فاستمرار مناخ الفوضى والاقتتال يفتح مجالًا لتدخلها في رسم سياسات الدول الإفريقية وتوجيهها لتحقيق مصالحها. فتراجع عدد القواعد العسكرية ليس بالضرورة يمكن فهمه على أنه رجوع للرشد واعتراف بالخطأ، بل يمكن أن يكون تكيفًا مع السياق الجديد للنظام العالمي وإعادة تموضع بسبب ارتفاع التكلفة المالية والسياسية لتشغيل القواعد العسكرية.(35)

وعند تتبع حجم الصادرات العسكرية للقوى الكبرى سنجد أنه امتداد لسياساتها الاستعمارية السابقة. تصدرت كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأميركا والصين قائمة الدول المصدِّرة للسلاح في إفريقيا، فبين عامي 2000 و2018 حلت روسيا بنسبة 34٪ من إجمالي صادرات السلاح لإفريقيا فيما جاءت أميركا ثانيةً بنسبة 19٪، وألمانيا ثالثة بنسبة 17٪، ثم فرنسا بنسبة 9٪، فالصين بنسبة 7.5٪.(36)

وعلى الرغم من انعكاس نتائج تلك السياسات على الاتحاد الأوروبي بارتفاع الهجرة غير الشرعية وتفكك الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تعدل عنها ولم تسع إلى وضع سياسات إنمائية لحل المشكلات التي تسببت بها من جذورها.

خاتمة

خلق التنافس السياسي والاقتصادي داخل الأقاليم الإفريقية توترات سياسية بين الدول المجاورة تحولت لدعم حركات متمردة للوصول إلى الموارد الطبيعية. وتلعب الزيادة السكانية عامل ضغط على الأنظمة والدول في تلبية احتياجاتها خاصة في المناطق محدودة الموارد مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة. فكل هذا قد يؤدي لارتباك حول ترسيم الحدود ومن له حق في استخدام الموارد الطبيعية. إن كل ما سبقت الإشارة له في الورقة هو مؤشرات وعوامل هيكلية للأزمات والمشكلات التي تعاني منها الدول الإفريقية، مثل الهجرة غير الشرعية، وتجنيد الأطفال، والاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والسلاح، وانتشار الفساد والفقر، والاستبداد، وغياب العدالة، وغيرها من المشكلات. فهذه المشكلات هي عَرَض وظاهرة نتيجة التنافس الاستعماري الذي بدأ بتقسيم القارة لمناطق نفوذ وعمل على توزيع الموارد وسرقتها. فقد رسخت سياسات الدول الاستعمارية استخدام القوة والعنف بين الأطراف المتصارعة أو المتنافسة باعتباره الوسيلة الوحيدة المجدية.

تحتاج الدول الإفريقية إلى الخروج من دوامة الصراعات إلى عجلة المشاريع المشتركة فيما بينها لتتجاوز الخلافات باستثمار الموارد وإعادة توزيعها على السكان بما يحقق تنمية مستدامة. تلك المشاريع تتطلب إرادة مجتمعية كبيرة تتجاوز القوى الكبرى ومصالحها الأنانية. تكون أول خطوة بوضع منظومة حكم تميل جهة المجتمع بتوزيع السلطات المركزية والخدمية بشكل يراعي التقاليد والأعراف المجتمعية. كما أن الدول الإفريقية بحاجة إلى نقد نماذج الدولة الحديثة التي أنشأتها الدول الاستعمارية بتطوير نماذج حكم محلية تشاركية معبرة عن المجتمع وثقافته تستوعب الأقليات الإثنية والدينية وتدمجهم في منظومة الحكم وفي العملية التمثيلية السياسية. وهو بلا شك يتطلب وقتًا طويلًا وعملًا دؤوبًا لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

التغلب على الحدود الوطنية التي وضعتها القوى الاستعمارية يكون باستيعاب الجماعات الإثنية المختلفة وبدعم مشاريع اقتصادية مشتركة بين الدول التي تتنازع ترسيم الحدود أو تواجه مشكلات في حدودها بسبب تواجد العديد من المجموعات الإثنية في تلك المناطق. عملية استيعاب الجماعات العرقية والإثنية يجب أن تكون في إطار تشاركي يحترم حقوقها التاريخية وهويتها وثقافتها ويعترف بها.

كما أن التكامل الإقليمي بين الدول سيسهم في تسهيل الحركة والتنقل والتجارة عبر الحدود دون خلق توترات وصراعات. أحد الأمثلة على ذلك مشروع العملة الموحدة التي تعمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) على إصدارها عام 2027،(37) وتضم المجموعة 15 دولة. بالرغم من تأجيل مشروع العملة لأكثر من مرة منذ بدايات القرن العشرين، إلا أن الخطوات التي تتخذها دول المجموعة في عدد من الملفات السياسية والأمنية تسهم في التكامل الإقليمي وأخذ خطوات جادة في إنجاح مشروع العملة الموحدة. لصعوبة توزيع الاحتياطيات المالية المطلوبة للعملة الجديدة، وعدم وجود تعرفة جمركية موحدة، وكذلك بسبب الفجوات الكبرى لدول المجموعة في مستوى النمو والفقر ومعدلات التضخم والديون والاحتياطات النقدية بخلاف عدم الاستقرار السياسي وتعرض العديد من الدول لخطر الانقلابات العسكرية(38).

الخرائط

(1)- Sone, Patience Munge. "Interstate border disputes in Africa: Their resolution and implications for human rights and peace." African security review 26, no. 3 (2017): 325-339.

(2)- Amupanda, Alyssa Petrus. "BORDER DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS AMONG SOUTHERN AFRICA COUTRIES: CASE STUDY OF NAMIBIA, ANGOLA AND SOUTH AFRICA." African Journal of Emerging Issues 3, no. 7 (2021): 1-13. https://ajoeijournals.org/sys/index.php/ajoei/article/view/212/251

(3)- Brunet-Jailly, Emmanuel. "Cross-border cooperation: a global overview." Alternatives 47, no. 1 (2022): 3-17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8905113/

(4)- Perkmann, Markus, and Ngai-Ling Sum. "Globalization, regionalization and cross-border regions: scales, discourses and governance." In Globalization, regionalization and cross-border regions, pp. 3-21. London: Palgrave Macmillan UK, 2002. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230596092_1

(5)- African Union Commission. "African Union Strategy for a Better Integrated Border Governance." (2020). https://archives.au.int/handle/123456789/8851

(6)- Pippie Hugues, Interstate border disputes in Africa and their resolution. The case of Ethiopia/Eritrea and Sudan/South Sudan, (Master Thesis), Munich, 2018, https://www.grin.com/document/1033455

(7)- Thompsell, Angela. "The colonial names of African states." ThoughCo 2 (2019): 2019.

(8)- Gashaw, Tasew. "Colonial Borders in Africa: Improper Design and its Impact on African Borderland Communities." Africa up Close 17 (2017).

(9)- Robinson, Amanda Lea. "Colonial rule and its political legacies in Africa." In Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2019. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1346

(10)- Kumar, Yash. "Can a Principled Negotiations Framework Explain the Participants' Strategies and Outcomes in the 1884-1885 Berlin Conference?." UNSWLJ Student Series 16-02 (2016).

(11)- Ikome, Francis Nguendi. "Africa's international borders as potential sources of conflict and future threats to peace and security." Institute for Security Studies Papers 2012, no. 233 (2012): 16.

(12)- Wadsworth, Phil. Cambridge International AS Level International History 1871-1945 Coursebook. Cambridge University Press, 2013. P17.

(13)- Herbst, Jeffrey. "The creation and matintenance of national boundaries in Africa." International Organization 43, no. 4 (1989): 673-692.

(14)- Depetris-Chauvin, Emilio, and Ömer Özak. "Borderline disorder:(de facto) historical ethnic borders and contemporary conflict in africa." Available at SSRN 3541025 (2020).

(15)- Borders and Conflicts in North and West Africa, OECD, Feb 2022, https://www.oecd.org/development/borders-and-conflicts-in-north-and-west-africa-6da6d21e-en.htm

(16)- Parens, Raphael. "Conflict in Eastern Congo: A spark away from a regional conflagration." (2022). https://www.fpri.org/article/2022/09/conflict-in-eastern-congo-a-spark-away-from-a-regional-conflagration/

(17)- Millions face starvation and disease as aid agencies are expelled from Darfur, Amnest, Mar 2009, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2009/03/millions-face-starvation-and-disease-aid-agencies-are-expelled-darfur-20090305/

(18)- Murdock, George Peter, Tribal Map of Africa, McGraw-Hill Book Company, American Geographical Society Library, University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1959, https://collections.lib.uwm.edu/digital/collection/agdm/id/22910/rec/1

(19)- Michalopoulos, Stelios, and Elias Papaioannou. "The long-run effects of the scramble for Africa." American Economic Review 106, no. 7 (2016): 1802-1848.

(20)- Hyde, Tim. "Are Colonial Era Borders Drawn by Europeans holding Africa Back?." American Economic Association, July 31 (2016).

(21)- Kuditchar, Nene-Lomotey. "The AfCFTA in the Context of Africa-EU Relations: A Regulation Analysis of Some Stylized Facts." Contexto Internacional 44 (2022). https://doi.org/10.1590/S0102-8529.20224403e20210016

(22)- Mayall, James. "The Malawi—Tanzania Boundary Dispute." The Journal of Modern African Studies 11, no. 4 (1973): 611-628. https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-modern-african-studies/article/abs/malawitanzania-boundary-dispute/E752189685196A67E9C83E04A1B555B9

(23)- Pyeatt, Duane Niler. "Heligoland and the making of the Anglo-German colonial agreement in 1890." PhD diss., Texas Tech University, 1988.

(24)- Democratic Republic of the Congo: Justice and freedoms under siege in North-Kivu and Ituri, Amnesty, May 2022, Index Number: AFR 62/5495/2022, https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/5495/2022/en/?utm_source=annual_report&utm_medium=epub&utm_campaign=2021

(25)- Musamba, Josaphat, Christoph Vogel, and Koen Vlassenroot. "It Takes (More Than) Two to Tango." https://www.gicnetwork.be/wp-content/uploads/2022/03/10_GIC_It-Takes-More-Than-Two-to-Tango_WEB-2.pdf

(26)- Felbab-Brown, Vanda. "The problem with militias in Somalia: almost everyone wants them despite their dangers." (2020). https://www.brookings.edu/articles/the-problem-with-militias-in-somalia-almost-everyone-wants-them-despite-their-dangers/

(27)- Ben-Uziel, David. "A Mossad Agent in Southern Sudan, 1969–1971: An Operation Log." (2017).

(28)- Robinson, Amanda Lea. "Colonial rule and its political legacies in Africa." In Oxford Research Encyclopedia of Politics. 2019. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1346

(29)- Jason W.Clay, Nation, Tribe and Ethnic Group in Africa, 9-3 Nation, Tribe and Ethnic Groups in Africa, Cultural Survival, Feb 2010, https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/nation-tribe-and-ethnic-group-africa

(30)- Duzor, Megan, and Brian Williamson. "By the numbers: Coups in Africa." Retrieved April 12 (2022): 2022.

(31)- Herbst, Jeffrey. "The creation and matintenance of national boundaries in Africa." International Organization 43, no. 4 (1989): 673-692.

(32)- Afua Hirsch, Africa’s colonisation of the English language continues apace, The Guardian, 2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jan/29/africa-coloniasation-english-language-oxford-dictionary-nigerian

(33)- Chelati Dirar, Uoldelul. "Colonialism and the construction of national identities: The case of Eritrea." Journal of Eastern African Studies 1, no. 2 (2007): 256-276.

(34)- Bellucci, Beluce. "The state in Africa." (2010). https://portalantigo.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/rtm/121129_rtm_ingles03_cap3.pdf

(35) شادي إبراهيم، خريطة السلاح في إفريقيا: بين سياسات الاستعمار الجديد وتنافس القوى الكبرى، مركز الجزيرة للدراسات، 12 سبتمبر/أيلول 2021 (تم التصفح في 7 سبتمبر 2023)، https://studies.aljazeera.net/ar/article/5133#a4

(36)- Hendrix, Cullen S. "Arms and Influence? Chinese Arms Transfers to Africa in Context." Realtime Economic Issues Watch (2020).

(37)- Prasad, Eswar, and Vera Songwe. Regional integration in West Africa: is there a role for a single currency?. Brookings Institution Press, 2021.

(38)- Ordu, Aloysius Uche, Ali Zafar, and Jan Muench. "Is West Africa ready for a single currency?." (2021).