مقدمة

وسمت التباسات عديدة العلاقات السورية اللبنانية منذ استقلال البلدين العام 1943 لأسباب ارتبطت غالبًا بتمنع معظم النخب السياسية السورية عن الاعتراف بسيادة لبنان نتيجة الأيديولوجيات القومية وخطابها، ونتيجة سلوك البلدين نهجين مختلفين في خيارات النظم السياسية والاقتصادية وفلسفتها ومؤسساتها. وشهد البلدان محطات تاريخية فارقة انعكست على كل منهما، بدءًا من الانفصال الجمركي بين البلدين في العام 1950، مرورًا بمسلسل الانقلابات العسكرية في سوريا وانتقال بعض أموال البرجوازية السورية إلى البنوك اللبنانية، وصولًا إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر الناصرية وسوريا وانقسام اللبنانيين تجاهها وتجاه حلف بغداد(1) وما نجم عن الأمر (وعن سواه من قضايا داخلية) من صدامات داخلية في لبنان العام 1958.

وقد شكَّل وصول حزب البعث إلى السلطة في دمشق، العام 1963، وتولي حافظ الأسد مقاليد الأمور، العام 1970، بعد إطاحته ببعض أبرز رفاقه البعثيين وسجنهم، أبرز محطة في علاقة الجارين، لبنان وسوريا؛ ذلك أن الأسد سعى إلى تحويل سياسة سوريا الخارجية إلى أداة تُعينه على لعب دور إقليمي يحصن سلطته ويستقوي به ضد الداخل السوري. وصار لبنان بعد نهاية حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 مع إسرائيل، حقلًا للتدخل السوري، خاصة في ظل وجود قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، وهي القيادة المناوئة للأسد والرافضة تدخله في شؤونها وسعيه الدائم لتوظيف القضية الفلسطينية في برنامج سلطته داخليًّا وخارجيًّا.

أتاح اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، العام 1975، لحافظ الأسد الفرصة الثمينة للتدخل في البلد الصغير بغطاء عربي وأميركي(2)؛ حيث "اغتال" زعيم اليسار اللبناني، كمال جنبلاط، العام 1977(3). كما أتاحت له حرب العراق وإيران لاحقًا، تحالفًا وثيقًا مع طهران، مكَّن الأخيرة من الاستفادة من الظرف اللبناني بعد الاجتياح الإسرائيلي الثاني، العام 1982، الذي أضعف اليسار وأخرج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، للمساهمة الفعالة في خلق حزب موالٍ لأيديولوجيا حكمها الجديد، ألا وهو "حزب الله".

بعد اجتياح العراق للكويت، العام 1990، شاركت سوريا في التحالف الأميركي الدولي وانضمت إلى "مسار السلام" العربي-الإسرائيلي الذي فرضته واشنطن؛ الأمر الذي منح الأسد في المقابل "تفويضًا" دوليًّا وإقليميًّا في لبنان، للهيمنة السياسية والأمنية (مع استفادة اقتصادية)، بحجَّة تسهيل حل الميليشيات بعد انتهاء "الحرب الأهلية" والمساهمة في ترسيخ الاستقرار وتطبيق اتفاق الطائف(4). وقد استمر هذا التفويض قائمًا حتى الحرب الأميركية الجديدة على العراق، العام 2003، بعد ثلاث سنوات من وراثة بشار الأسد السلطة في سوريا عن أبيه.

من الانسحاب السوري إلى الثورة السورية

شهد العام 2004 في لبنان صراعًا سياسيًّا محتدمًا بين معسكرين: واحد يوالي النظام السوري بقيادة حزب الله، والثاني يعارضه ويطالب بخروجه من لبنان. تشكَّل المعسكر الثاني من تجمعات تأسس بعضها غداة تحرير الجنوب واندحار الاحتلال الإسرائيلي العام 2000، كلقاء "قرنة شهوان" المسيحي، و"المنبر الديمقراطي" العلماني. وقف رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، رسميًّا على مسافة واحدة من المعسكرين، ولَو أنه أرسل على الدوام ممثلين له للمشاركة في اجتماعات المعارضين للنظام السوري، الذين انضم إليهم الزعيم الدرزي الاشتراكي، وليد جنبلاط، فزاد من ثقلهم السياسي وتمثيلهم الطوائفي.

ودار الصراع بين المعسكرين خارج لبنان أيضًا؛ إذ فعَّل رفيق الحريري علاقاته العربية والدولية للضغط على دمشق في لحظة قررت فيها الأخيرة انتهاك الدستور اللبناني والتمديد لرئيس الجمهورية، إميل لحود. وجاءت المصالحة الفرنسية-الأميركية بعد الخلاف الحاد عشية الحرب على العراق لتلبي طلب الضغط هذا، وتحوله إلى قرار أممي هو القرار 1559 الداعي إلى خروج "الجيوش الأجنبية" من لبنان و"نزع سلاح الميليشيات"(5).

لم يتأخر رد النظام السوري وحلفائه على القرار، رفضًا له وتخوينًا للحريري وللمعارضين لدمشق. وتعرض أحد أبرز معارضي نظام الأسد وقتها، النائب والوزير، مروان حمادة، المقرب من جنبلاط والحريري، لمحاولة اغتيال نجا منها في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2004. وفي 14 شباط/فبراير 2005، استهدف انفجار ضخم في وسط العاصمة اللبنانية الرئيس رفيق الحريري مما أدى إلى مقتله مع أكثر من 20 شخصًا، بينهم الوزير، باسل فليحان.

هكذا، بدا أن الصدام السياسي تحول إلى صدام دموي، وتظاهر مئات الألوف من اللبنانيين متهمين دمشق بالاغتيال ومطالبين بانسحاب قواتها من لبنان وبتحقيق دولي. ردَّ حزب الله على ذلك بمظاهرة كبيرة دعمًا لدمشق. وازدادت الضغوط السعودية والغربية على بشار الأسد، وأدى كل ذلك أخيرًا إلى انسحاب سوري من لبنان، في أبريل/نيسان 2005، بعد 29 عامًا من التدخل العسكري ثم المخابراتي والسياسي فيه. وبدأ بالفعل التحقيق الدولي في جريمة الاغتيال.

استمرت التجاذبات بعد ذلك وتبدلت التحالفات، وانضم التيار العوني المسيحي إلى حلف حزب الله، العام 2006، مما أضعف خصومه، ومكَّن الحزب من لعب بعض الأدوار التي لعبها النظام السوري في لبنان سابقًا لجهة هيمنته على الأمن وعلى السياسة الخارجية. ووثَّق الحزب تحالفه بإيران، خاصة بعد حربه مع إسرائيل صيف العام نفسه، في حين وثق خصومه تحالفهم مع السعودية وفرنسا والولايات المتحدة. واستمرت الاغتيالات المستهدفة صحافيين وسياسيين وأمنيين مناوئين لنظام الرئيس، بشار الأسد(6). ثم وقعت صدامات مسلحة في بيروت وجبل لبنان، العام 2008، بين حزب الله وبعض خصومه، تبعها "اتفاق الدوحة" لضبط الأمور وتنظيم انتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة(7). وتبدلت في نفس الوقت المناخات إقليميًّا ودوليًّا، فتصالحت الرياض وباريس مع الأسد، وانكفأ الدور الأميركي تدريجيًّا عن لبنان ابتداء من العام 2009 بعد وصول باراك أوباما إلى سدة الرئاسة.

بموازاة ذلك، كانت سوريا تشهد انحسارًا متسارعًا للقاعدة الاجتماعية (الضيقة أصلًا) للنظام، نتيجة التحولات الاقتصادية وسياسات "اللبرلة" فيها وتوسع شبكات الفساد المحيطة مباشرة بعائلة الرئيس السوري، ونتيجة لاستمرار القمع السياسي الذي استهدف كل التحركات المطالبة بإصلاحات وحريات سياسية(8)، إضافة إلى القمع الدموي في أكثر من مناسبة في المناطق الكردية، وفي سجن صيدنايا. وزاد من تعقيد الأمور أزمة جفاف في شرق البلاد تسببت بإفقار عشرات الآلاف من المواطنين ونزوحهم نحو الغرب السوري. كل هذا في حقبة شهدت فيها المنطقة العربية بداية احتجاجات سياسية ضد السلطات القائمة في أكثر من بلد، سرعان ما تحولت إلى ثورات شعبية عارمة، أواخر العام 2010، وفي بداية العام 2011، في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين. الأهم فيما خصَّ سوريا ولبنان، أن هذه الموجة الثورية وصلت إلى درعا ودمشق، ثم إلى الغوطة وحمص وبانياس، في شهر مارس/آذار 2011، قبل أن تعم سوريا بأكملها، ليواجهها النظام بعنف شديد وقسوة استثنائية لم تشهد مثلهما المنطقة العربية.

تحولت الثورة السورية إلى كفاح مسلح أواخر العام 2011، ثم إلى حرب شاملة بين النظام ومعارضيه صيف العام 2012. وتدخل حزب الله إضافة إلى ميليشيات شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية موالية لإيران لصالح حليفها الأسد، وانخرطت في حرب ضد المعارضين له. وتبدلت أطوار الحرب بعد إعلان "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) الخلافة، العام 2014، وبدء الحملة العسكرية الأميركية الغربية عليه، ثم بعد التدخل الروسي الواسع، العام 2015، الذي مكَّن نظام الأسد مع الوقت من استعادة معظم المناطق التي سبق أن خسر السيطرة عليها، وبعد التدخل العسكري التركي ابتداءً من العام 2016 الذي حمى المعارضين للنظام في بعض المناطق الشمالية واستهدف النفوذ الكردي الذي تعده أنقرة انفصاليًّا، وهو المتمدد بدعم أميركي في ظل الحرب على "خلافة داعش".

وبعد مرحلة جمود على الجبهات القتالية و"الاستقرار" لجهة السيطرة الميدانية وحدودها للأطراف المختلفة ابتداء من العام 2019، وفي ظل تفاهم روسي-إيراني-تركي على مسار سياسي لحل ظل بعيد المنال، وفي ظل عقوبات أميركية وغربية على النظام، وفي ظل انهيار اقتصادي نتيجة تدمير البنى التحتية والمرافق الاقتصادية خلال القصف الجوي الروسي و"الأسدي" على مناطق واسعة، ونتيجة الفساد والهدر، طرأت ابتداء من العام 2022 تحولات إستراتيجية، لتظهر نتائجها لاحقًا، وتحديدًا آخر العام 2024.

سقوط النظام السوري

تهتَّك ما تبقى من بنى الدولة ومن مؤسسات النظام وعصبيته، بسبب تفاقم البطالة وانتشار السلوكيات المافياوية في المناطق التي يسيطر عليها، وبعد تحول بعض أجهزته إلى شبكات اتجار بمخدرات الكبتاغون وإدارة لسجون يُحتجز فيها الآلاف، وبيروقراطية أمنية مترهلة، وجيش معظم عديده من المجندين (بالخدمة الإلزامية) محدودو التدريب والدخل. ورغم مصالحة أكثرية الدول العربية لدمشق وعودتها إلى الجامعة العربية، فإن الأمور لم تتطور إيجابيًّا لا على الصعد الاقتصادية ولا الأمنية، ولم يحترم الأسد أيًّا من تعهداته للسعودية والأردن فيما خصَّ تصدير المخدرات والتحالفات الإقليمية(9).

قابل ذلك وخالفه تحسُّنٌ في أحوال الشمال الغربي السوري معيشيًّا، نتيجة فتح الحدود التركية واستثمارات أنقرة ومساعدات قطر العينية، ودعم الأجهزة التركية لبعض التنظيمات والهيئات السورية المعارضة ومدها بالسلاح. ورافق الأمر أيضًا تطور أداء "هيئة تحرير الشام" بعد قطيعتها مع "القاعدة" لجهة توسع شبكات نفوذها عبر "حكومة الإنقاذ" التي شكلتها والتي أدارت جانبًا من المساعدات الإنسانية في المنطقة بعد الزلزال المدمر الذي ضربها مطلع العام 2023، وتحالفها مع فصائل معارضة جل مقاتليها من المهجَّرين من مناطق استعادها النظام بدعم روسي وإيراني بين العامين 2016 و2019، لا توق لهم غير العودة إلى مدنهم وبلداتهم، في حلب وحماه وحمص وريف دمشق وغوطتيها وبعض نواحي درعا والبادية.

وأضيف إلى هذا الواقع انسحاب معظم القوات الروسية وسلاح جوها من سوريا بعد شن موسكو حربها على أوكرانيا العام 2022، وانسحاب حزب الله إلى لبنان تدريجيًّا خلال العامين 2023 و2024، وتسارع ذلك بعد توسع حربه مع إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2024، وتراجع الحضور العسكري الإيراني والعراقي الموالي له بسبب الهجمات الإسرائيلية في جنوب سوريا ومحيط دمشق، والأميركية على الحدود الشرقية مع العراق.

أدت كل هذه العوامل إلى بقاء قوات النظام الضعيفة وحيدة على الجبهات التي انهارت ما أن بدأت "هيئة تحرير الشام" وحلفاؤها هجومهم، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، باتجاه حلب ثم حماة وصولًا إلى حمص، في وقت تدحرجت فيه العملية المذكورة بعد بروز انهيار النظام، لتتقدم قوات الشمال نحو العاصمة، حيث سبقتها إليها بعض "فصائل المصالحات" وقوات غرفة عمليات الجنوب المتقدمة من حوران شمالًا نحو دمشق. ولاقت الجميع الفصائل التي ظلت لسنوات متمركزة في قاعدة التنف العسكرية بعد أن سيطرت على تدمر وواصلت زحفها من الشرق نحو الغوطة فالعاصمة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أُعلن رسميًّا عن فرار بشار الأسد من سوريا وسقوط النظام، وتوالت بعد ذلك التطورات الميدانية والسياسية، ودخلت سوريا مرحلة انتقالية بقيادة زعيم "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقًا)، الذي صار، في مؤتمر نظمته الهيئة بمشاركة معظم الفصائل المسلحة التي أسقطت النظام، رئيس سوريا. لكن بقي ربع الأراضي السورية تقريبًا تحت سيطرة القوى الكردية في الشمال الشرقي والشرق، مع استمرار وجود القوات الأميركية هناك أيضًا.

وقد رافق هذه التطورات مستجد خطير وهو القصف الإسرائيلي الجوي العنيف، وتوسع الاحتلال في محيط الجولان. فقد دمرت إسرائيل في الأيام التالية لسقوط النظام مجمل القواعد العسكرية والمطارات الحربية ومستودعات السلاح وأنظمة الدفاع الجوي ومراكز الاتصال وغرف العمليات على امتداد الخريطة السورية، لمنع استفادة أي جيش جديد منها، ودفعت بقوات وآليات عسكرية إلى المنطقة العازلة التي تفصل الجولان المحتل عن باقي سوريا منذ العام 1974. كما وسعت بعد ذلك احتلالها لجبل الشيخ وللمناطق السورية المتاخمة للحدود اللبنانية.

إعادة تشكيل السلطة في لبنان

بموازاة التطورات في سوريا، انطلق في لبنان مسار جديد، وذلك بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله، وكان هذا الأخير قد أضعفته الحرب وقتلت أمينه العام، حسن نصر الله، والعديد من قياداته السياسية والعسكرية والأمنية. وباتت الحاجة ملحَّة إلى ضبط الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية والمصرفية المستمرة منذ العام 2020، والشلل السياسي منذ آخر العام 2022، وبعد هذه الحرب التي دمرت خلالها إسرائيل عشرات البلدات في الجنوب مع بناها التحتية، وأصابت أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع بأضرار جسيمة، وهجَّرت مئات ألوف اللبنانيين.

أفضى التعامل مع مجمل هذه الظروف القاسية، والضغط الأميركي والسعودي، والمواكبة الفرنسية والقطرية والقبول الإيراني، ليدفع بالقوى السياسية اللبنانية الرئيسية أخيرًا، نحو انتخاب قائد الجيش، جوزيف عون، رئيسًا للجمهورية، ثم تكليف القاضي في محكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، بتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح. وبعد أسابيع، نجح سلام في تشكيل حكومة "أفضل الممكن"؛ بحيث ضمت في الوقت نفسه وجوهًا ثقافية وسياسية إصلاحية مستقلة، ومقربين من معظم القوى السياسية والطائفية الكبرى. ولم تترك لأي من المعسكرات السياسية القدرة على الحصول على "الثلث زائد واحد" التي كانت في السنوات الماضية مصدر التعطيل للسلطة التنفيذية. كما لم تترك لأي طرف سياسي القدرة على احتكار التمثيل الطائفي لجماعته التي تُسقط الحُكم إذا انسحبت بحجة الميثاقية، وهو ما درج على التمسك به بعد العام 2008 الثنائي "الشيعي"، حركة أمل وحزب الله.

على أن إسرائيل دخلت أيضًا على خط الضغط على الحكومة اللبنانية الجديدة؛ إذ استمرت في خروقاتها لوقف إطلاق النار، وقد وصلت غاراتها الجوية إلى ضاحية بيروت الجنوبية(10)، ورفضت الانسحاب من خمس نقاط إستراتيجية احتلتها خلال الحرب، وبعضها نقاط تربط من خلالها الحدود اللبنانية بالسورية، تحضيرًا لمرحلة مقبلة لم تتضح معالمها بعد. ويزيد في صعوبة التعامل مع هذه المرحلة، الموقف الأميركي في ظل إدارة دونالد ترامب، الذي قد يشترط تطبيع سوريا ولبنان مع إسرائيل وانضمامهما إلى اتفاقات "أبراهام" مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجديدة التي اجتاحتها.

التحديات الرئيسية في سوريا ولبنان

تدخل سوريا ولبنان في حقبة فيها الكثير من التحديات والأسئلة التي تتشابك وسطها العناصر الخارجية والداخلية، وهذا ليس بالأمر الجديد أو الاستثنائي؛ إذ لا يمكن التفكير ببعض المسائل الأمنية أو السيادية في البلدين من دون التفكير بأحوال المنطقة ككل، ومن دون الإشارة إلى الديناميات الجديدة في العلاقات الدولية. ففي سوريا، يتعامل الحُكم الانتقالي مع ملفات شديدة التعقيد، وهي تحتاج وقتًا وجهدًا تفاوضيًّا ودعمًا عربيًّا ودوليًّا، من أبرز هذه الملفات:

- ضبط الأمن ووقف "الجرائم الانتقامية" التي تُرتكب ضد مواطنين في الساحل السوري ومحاسبة المسؤولين عنها، والتعامل مع "المسألة العلوية" وتحدياتها على نحو يُجنِّب سوريا المزيد من القتل والثأر والأحقاد(11).

- توحيد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفق ثقافة مختلفة عن ثقافة القمع، والاتفاق مع القوى المختلفة على مبدأ حصرية السلاح، والتصالح والتفاهم مع فصائل الجنوب ومع المجموعات الدرزية على الاندماج في هذه القوات والأجهزة.

- بناء مسار قانوني والتعامل مع مقتضيات العدالة الانتقالية وسلطة القضاء المستقلة والكشف عن مصير المفقودين.

- إقرار المصالحة الوطنية مع "القوى الكردية" التي تشمل المسائل الأمنية والسيادية والاقتصادية (النفطية) والإدارية، والحقوق الثقافية، تحضيرًا لانسحاب القوات الأميركية والقوات التركية من الأراضي السورية.

- وضع الأسس القانونية والميدانية لعملية إعادة الإعمار، والسير بمفاوضات لرفع الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية والمالية الأميركية والأوروبية، تمهيدًا لوصول المساعدات والاستثمارات الخارجية(12).

- وضع خطة إنقاذ لإطلاق دورة جديدة للاقتصاد الوطني بهدف رفع الإنتاجية وخلق فرص عمل وتقليص الفقر والبطالة.

- توفير ظروف لعودة قسم من اللاجئين وما سيعنيه الأمر من أولوية توفير بنى تحتية وخدمات وأمن للمناطق التي يمكن السكن فيها، وإعمار تدريجي للمناطق الأخرى.

- ضبط الحدود مع العراق وتركيا والأردن وترسيمها بشكل واضح مع لبنان، ووقف التهريب وما يتسبب به من إشكالات أمنية وجرائم متنقلة.

- صياغة دستور جديد يكفل الحريات والتعدد السياسي ويضع الأسس الواضحة للتعامل مع المسألة الطائفية ومع دور الدين في الحوكمة ويحدد فلسفة الحكم ومدى مركزيته أو لا مركزيته(13).

- صياغة قانون انتخاب والتحضير للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية المزمع تنفيذها بعد مدة زمنية واضحة.

- التصدي بكل الوسائل المتاحة للعدوان الإسرائيلي المتواصل والعمل من أجل تحرير الأرض السورية المحتلة.

أما في لبنان، فثمة قضايا ملحَّة أيضًا، تفرض نفسها على السلطة اللبنانية، يصعب فك ارتباط بعضها بما يجري إقليميًّا، في وقت تحتاج فيه عملية الإنقاذ الاقتصادي وإعادة الإعمار إلى دعم خارجي كبير مقرون حكمًا بشروط إدارية وسياسية على الحكومة اللبنانية التعامل معها. من أهم القضايا المطروحة:

- الإنقاذ المالي واتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة قطاع المصارف، والاتفاق على توزيع الخسائر، بما يضمن حماية الحد الأقصى من مصالح المودعين.

- جذب الاستثمارات العربية والدولية وتأمين الظروف المثلى لذلك، ومن ضمنها إيجاد الحلول لأزمات الكهرباء والاتصالات والمياه، والمباشرة في مسارات الإصلاح الإداري.

- دعم إعادة الإعمار في الجنوب والضاحية والبقاع بعد الخراب الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية.

- الضغط على إسرائيل للانسحاب من المواقع التي احتلتها، وترسيم الحدود البرية معها، ورفض كل تطبيع أو اتفاق خارج إطار قرارات الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة، احترامًا بذلك لمقررات القمة العربية التي انعقدت في بيروت العام 2002، ولمصلحة لبنان وتجنيبه كل مسألة تتسبب بانقسامات داخلية حادة.

- إطلاق الحوار الوطني حول الإستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله وسيادة الدولة على قرارات الحرب والسلم.

- الاتفاق مع دمشق على خطة إعادة طوعية وتدريجية للاجئين السوريين ترافق إعادة الإعمار وتحسن الأحوال في سوريا.

- البحث في أحوال المخيمات الفلسطينية الأمنية وحقوق الفلسطينيين المدنية والاجتماعية، في ظل التأكيد على حق العودة لهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

- دعم استقلالية القضاء واستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

- البحث في استكمال اتفاق الطائف، لاسيما أن بعض بنوده لم تنفذ مثل إنشاء مجلس شيوخ على أساس الضمانات الطائفية، وتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق قانون انتخاب جديد (وسِن اقتراع 18 سنة وكوتا نسائية)، وتطبيق عدم اللامركزية الإدارية الموسعة.

- البدء في إصلاح مؤسسات الدولة لمواجهة الزبائنية والفساد، وتعزيز آليات التوظيف وفق الحاجة والقانون.

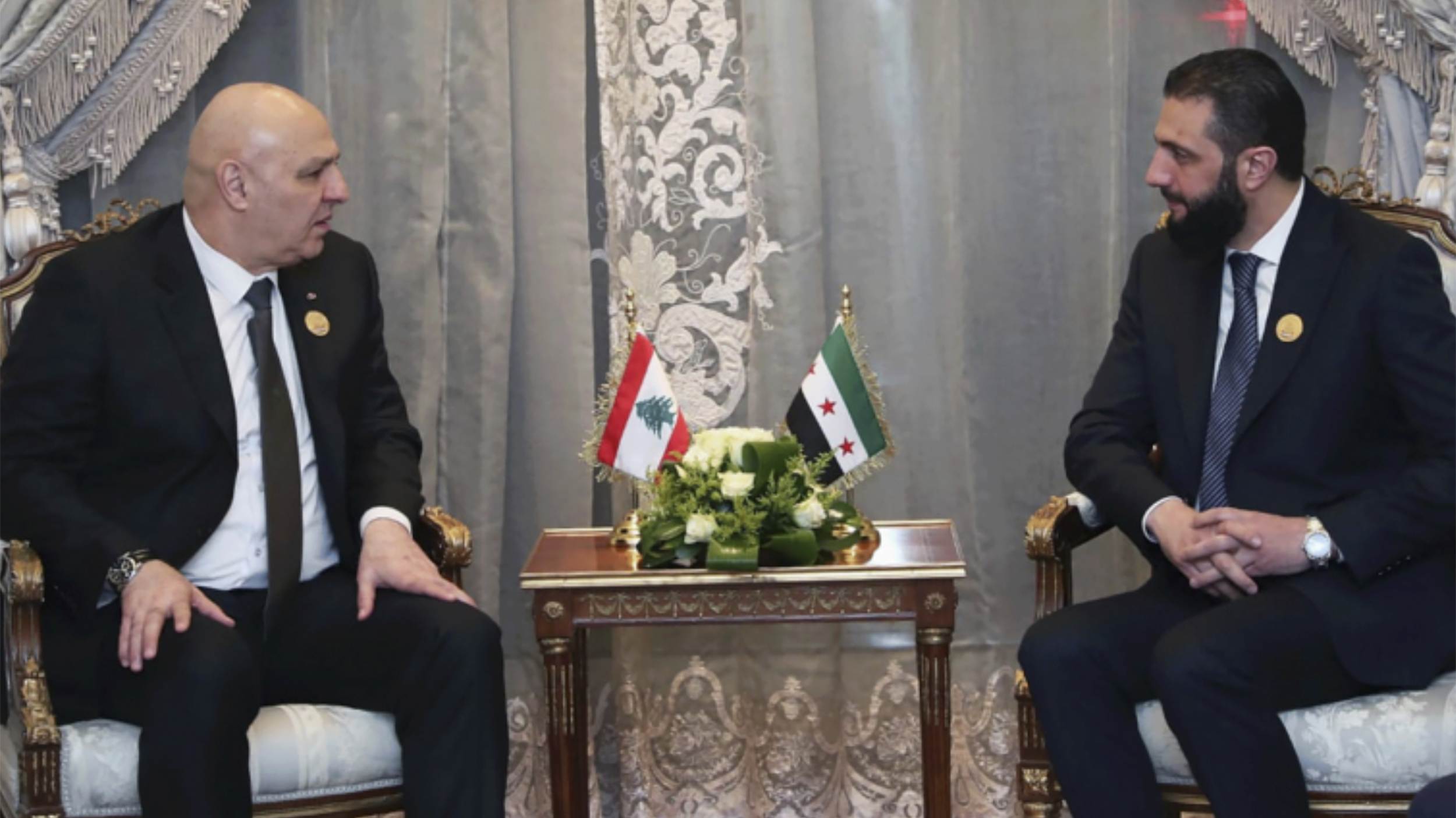

وبخصوص العلاقة بين سوريا ولبنان فهما يحتاجان تنسيقًا وثيقًا في خمسة مجالات مطروحة على الأقل.

- مجال عودة اللاجئين، على أساس أولويات تأخذ بعين الاعتبار أحوالهم في لبنان وأحوال المناطق التي يمكن أن يعودوا إليها داخل سوريا.

- مجال إعادة الاعمار والتعاون في ورشه ومواده والمساعدات التي يمكن استقدامها والتي سيستفيد منها البلدان إذ يحتاج كل منهما إلى ذلك. ويمكن لمرفأي بيروت وطرابلس أن يلعبا دورًا محوريًّا لصالح البلدين. كما يمكن للحدود البرية السورية وشبكة طرقات محدثة أن تلعب دورًا مشابها لصالح البلدين أيضًا.

- مجال ترسيم الحدود البرية، بما فيها منطقة مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل، وضبط أمنها ووقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية.

- مجال ترسيم الحدود البحرية والتعاون في عمليات التنقيب عن النفط والغاز المحتمل وجوده قبالة ساحل البلدين.

- التعاون الدبلوماسي فيما يخص مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتهديدات تل أبيب.

أفق التعاون

رغم الاختلافات الممكنة في فلسفة الحكم ومشروعيته بين لبنان وسوريا، فإن التفاهمات الاقتصادية والسياسية ممكنة، ما لم تصل هذه الاختلافات حدود التناقض، خاصة في مجال الحريات والقبول بالتعدد والتنوع داخل كل بلد.

إن مجالات التعاون بين مؤسسات البلدين باتت ممكنة، لاسيما إن جرى اعتماد خطاب جديد ومراجعات صريحة داخل المجتمعين لماضي كلٍّ منهما وعلاقته بالآخر، بما يتيح الوصول إلى مرحلة تعاون جدي على الصعد الرسمية وغير الرسمية، إنْ في ما خص الاقتصاد والجمارك واستخدام الطرق السريعة وسواها من سبل التعاون، مثل البحث مع الأردن والعراق وتركيا في إنشاء مجموعة تعاون تجاري واقتصادي إقليمي قوية، أو في ما خص التنسيق في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، لجهة الاستفادة من المرافئ ومن احتمالات وجود حقول الغاز والنفط بحرًا، فضلًا عن السياحة وبرامجها المشتركة، بما يضاعف قدرتها على الاستقطاب. ويمكن إضافة كل أنشطة الثقافة والفنون والترجمة وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والمهنية إلى مجالات التعاون المطلوبة.

وأي تقارب منظم بين بيروت ودمشق سينعكس تقاربًا وتعاونًا بين المهاجرين اللبنانيين والسوريين والمنحدرين منهم، وهم شريحة مؤثرة في القرارات السياسات التي قد تتخذها بلدانهم الثانية، خاصة في أوروبا وأميركا، تجاه بلديهما الأصلييْن.

التحديات كبيرة أمام لبنان وسوريا، لكن حقل الممكن بات مفتوحًا اليوم بعد سقوط نظام الأسد وبعد المباشرة بإعادة تشكيل مؤسسات الدولة في لبنان، وفي ظل حاجة البلدين المتبادلة للتنسيق والتفاهم سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، لمواجهة الصعوبات الإعمارية الكبرى وتحدي "العدوانية" الإسرائيلية.

- انقسم اللبنانيون بين أنصار الرئيس كميل شمعون الذين أيدوا حلف بغداد الذي تأسس العام 1955، وأنصار معارضيه الذين أيدوا الرئيس المصري، جمال عبد الناصر، والجمهورية العربية المتحدة التي أنشئت العام 1958.

- تواصل حافظ الأسد رسميًّا، العام 1976، وعشية دخول جيشه إلى لبنان، بعد تشكيل "قوات الردع العربية" بمبادرة من جامعة الدول العربية، مع وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، الذي كان بدوره على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين، بحسب تصريحاته وبحسب ما كتبه أستاذ العلوم السياسية في جامعة تل أبيب، يائير إيفرون (في كتابه الصادر بالإنجليزية عن دار جون هوبكينز الجامعية العام 1987 "الحرب والتدخل في لبنان: حوار الردع الإسرائيلي السوري")، ليتأكد من شروط إسرائيل فيما خص انتشار القوات السورية في لبنان، والتي ركزت على أمر وحيد، وهو عدم تجاوز نهر الأولي عند مدخل مدينة صيدا.

- بحسب الزعيم الدرزي والاشتراكي، وليد جنبلاط، نجل الراحل كمال جنبلاط، فإن الضابط السوري، إبراهيم حويجي، هو من نفذ أوامر قيادته العليا باغتيال والده. وقد جرى إلقاء القبض مؤخرًا (في 7 مارس/آذار 2025) على حويجي في سوريا، في انتظار إحالته إلى المحاكمة.

- أنهى اتفاق الطائف، الموقع برعاية سعودية، الحرب اللبنانية، وأدخل إصلاحات إلى النظام السياسي وعدَّل من الحصص في معادلة تقاسم السلطة على الأسس الطائفية. كما وسَّع المجلس النيابي وأقر حل الميليشيات، باستثناء المقاوِمة لإسرائيل، وحدَّد مهلًا افتراضية لإجراء الانتخابات وتجاوز الطائفية وتأسيس مجلس شيوخ وتنفيذ اللامركزية الإدارية. كما حدد مهلًا لبدء انسحاب القوات السورية من لبنان. إلا أن اجتياح العراق للكويت والحاجة إلى سوريا في التحالف الأميركي-الغربي-العربي ضد العراق من جهة، ورفض قائد الجيش اللبناني، ميشال عون، للطائف من جهة ثانية، أتاح للأسد فرصة "لفرض الاستقرار" بالقوة والهيمنة على لبنان مقابل انخراطه في الحرب ضد العراق ثم في مسار السلام الإقليمي الذي أرادته واشنطن.

- صاغ الفرنسيون والأميركيون رسميًّا مشروع القرار الذي صدر مع بعض التعديلات، في 2 سبتمبر/أيلول 2004، واعتبره النظام السوري وحزب الله استهدافًا مباشرًا لهما، متهمين الحريري وعددًا من السياسيين اللبنانيين بكتابة مسودته وتسويقه بداية عبر الرئيس الفرنسي، جاك شيراك، ثم من خلال الدبلوماسيتين، الأميركية والفرنسية.

- من ضمن من استهدفتهم الاغتيالات بين العامين 2005 و2008، المؤرخ والصحفي، سمير قصير، والأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني، جورج حاوي، والصحفي جبران تويني، والنواب، بيار الجميل وأنطوان غانم ووليد عيدو.

- رعت دولة قطر مصالحة بين القوى اللبنانية بعد قرابة العامين من الشلل الحكومي والتشريعي، والمظاهرات والاعتصامات ثم الاشتباكات المسلحة. وجرى الإعداد لانتخاب قائد الجيش، ميشال سليمان، رئيسًا للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد رفيق الحريري وبمشاركة جميع الأطراف، على نحو لا يتيح لطرف الحصول على أكثرية الثلثين فيها. على أن تحضِّر الحكومة لانتخابات نيابية جديدة تُجرى العام 2009.

- اعتقل النظام السوري بين العامين 2001 و2011، مئات المعارضين السوريين، من كتَّاب ومثقفين وحقوقيين وناشطين مدنيين، بسبب توقيعهم بيانات وعرائض تطالب بإنهاء قانون الطوارئ وإطلاق المعتقلين واحترام الحريات العامة. كما اعتقل في العامين 2005 و2006، خلال مرحلة انسحابه من لبنان، معظم المثقفين والسياسيين السوريين الذي وقَّعوا على إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي وإعلان بيروت-دمشق الداعي لاحترام سيادة واستقلال البلدين والحريات فيهما. وأظهرت مجمل الاعتقالات هذه رفض بشار الأسد السماح بأي تحرك في الحقل السياسي أو في الحيز العام.

- خلال مرحلة التطبيع العربي مع النظام السوري كانت المطالب من الأسد تتركز على موضوعين: وقف تصدير الكبتاغون نحو الخليج عبر الأردن، وابتعاد سوريا عن إيران. وقد وعد الأسد مرارًا باحترام المطلبين، لكنه لم يف بأي من تعهداته.

- خرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مئات المرات في لبنان؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 120 شخصًا بعد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تاريخ سريان الاتفاق. ووصلت الغارات إلى ضاحية بيروت الجنوبية وإلى مدينة صيدا ومناطق أخرى في البقاع وفي العمق اللبناني. كما قرر الإسرائيليون احتلال خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية ومنع الاقتراب منها. ويطلب الأميركيون من اللبنانيين "نزع سلاح" حزب الله باعتباره سبب الهجمات والاحتلال الذي تمارسه تل أبيب والذي يتبنَّونه بانتظار مفاوضات مباشرة يريدونها بين البلدين. وهو الأمر الذي لا يمكن للحكومة اللبنانية القبول به، وهي تطرح بالمقابل "مفاوضات مكوكية" غير مباشرة عبر المبعوثين الأميركيين.

- منذ السابع من مارس/آذار الماضي، وبعد هجمات إجرامية من فلول النظام الأسدي على عناصر أمنية، تشير تقارير حقوقية سورية وشهادات ناجين إلى وقوع جرائم قتل ثأري طائفي جماعي وفردي وعمليات اعتداء وخطف وسرقة أملاك وحرق أراض زراعية في بلدات ومدن الساحل السوري، ذات الأكثرية العلوية. وقد أقرت هذه السلطات بوقوع ما أسمته "اعتداءات وتجاوزات"، وشكَّل الرئيس الشرع لجنة لتقصي الحقائق، ينتظر السوريون نتائج عملها.

- يشكِّل "قانون قيصر" وما نجم عنه من إجراءات منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، رزمة العقوبات الأميركية الأهم، نظرًا لعدم الاكتفاء باستهداف المسؤولين السوريين وبعض الهيئات والمؤسسات الأمنية أو الاقتصادية المرتبطة بهم، بل لاستهدافها أيضًا الأفراد والكيانات والدول التي تتعامل مع العديد من القطاعات والإدارات في سوريا. ولم يسقط القانون مع سقوط النظام، مع العلم أن العقوبات التي يتضمنها لا تستهدف حصرًا أفراد النظام المخلوع أو وحداته العسكرية. وقد باشر الاتحاد الأوروبي رفع بعض العقوبات، لكن تظل العقوبات الأميركية هي الأكثر تأثيرًا، ويبدو حتى الآن أن شروط رفعها سياسية وليست قانونية.

- يُعد الإعلان الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية، أحمد الشرع، خطوة أولى، لكن إقرار أي دستور جديد يتطلب استفتاءً شعبيًّا على نحو يمنحه الدعم والمشروعية بوصفه دستور الجمهورية السورية الجديدة.